他去“那儿”了

——悼曹征路

刘继明

昨天晚上9点15分左右,微信朋友圈里突然跳出一条信息:“泣告各位师长及亲朋好友:家父曹征路于2021年12月28日18时,因病不治与世长辞,享年72岁……”我脑子嗡了一下,不敢相信自己的眼睛。当我确信这条信息来自曹征路的微信,是他的儿子发的后,眼睛顿时模糊了……

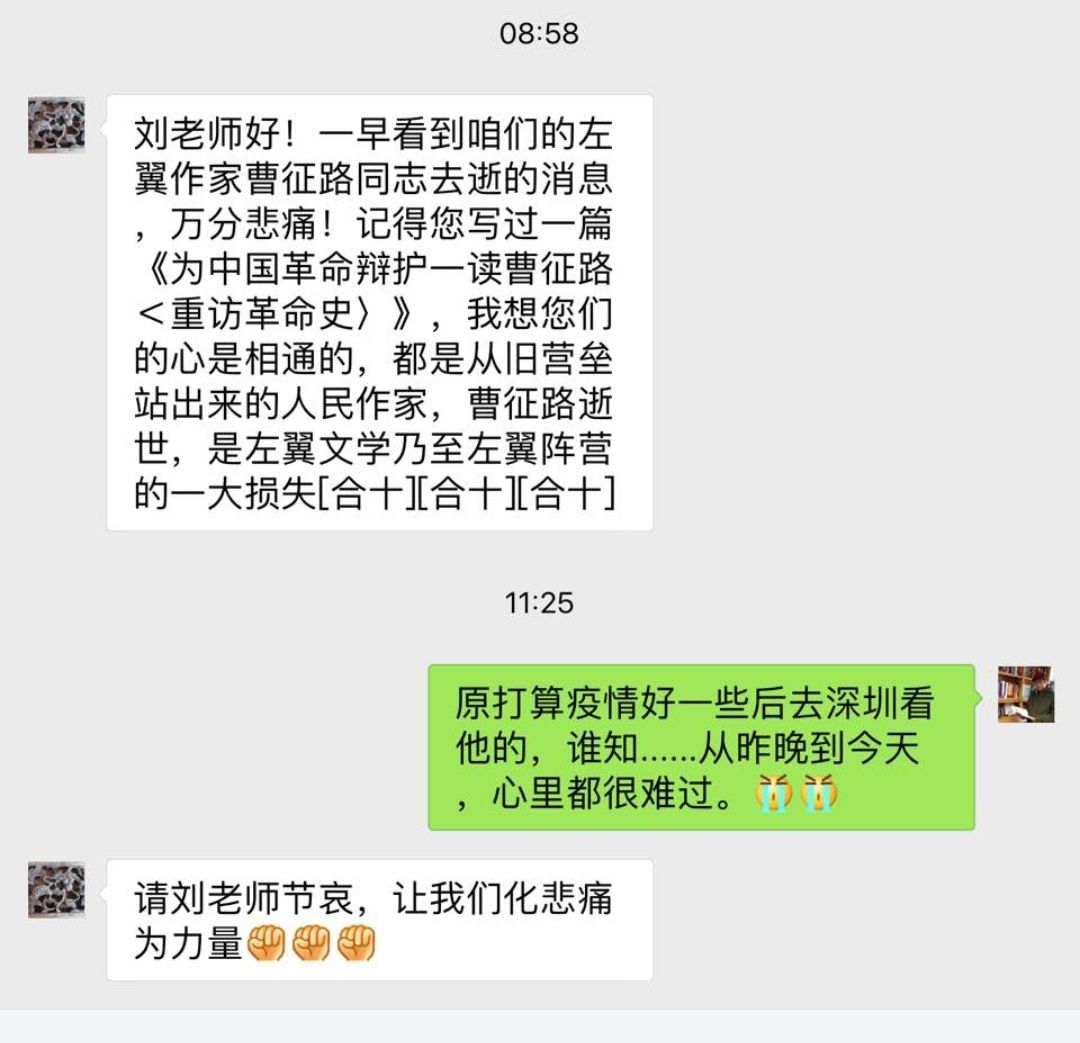

我是两个月前去北京开会时,从学者老田那儿得知曹征路患病的消息的,我心情很沉重,当即和老田商量,打算回汉后即一同赴深圳看望正在住院治疗的曹征路,我和老田把赴深日期和购买高铁票的车次都商定了,可是,当我给曹征路发微信,征求他的意见是否方便时,他告知由于疫情又起,医院管控比较严,不允许探视,“还是等以后找机会吧。”他在微信里说。这样,我和老田就取消了计划,打算等疫情好转后再去。

尽管如此,我心里还是时时惦记着曹征路。对于他所患病情的严重性,我是知道的。多年前,我的一位亲人曾因此失去过年轻的生命。我唯一祈望的是死神尽可能晚些到来。我怎么也没想到,这一天来的如此快。

整整一个晚上,我都沉浸在这突如其来的悲痛之中,这是一种失去亲人后才有的悲痛。

我最早认识曹征路是在2009年清华大学的“底层文学会议”上,这之前,我已读过他那篇产生过强烈反响和争议的中篇小说《那儿》。其时,我刚从纯文学的迷梦中摆脱出来,正处于艰难的创作转型之中。《那儿》的出现,使我仿佛在黑夜中看见一道耀眼的闪电,受到了深深的震撼。我感到惊讶、惊喜,仿佛孤独的行者遇到了一个志同道合的旅伴。

刘继明和曹征路

自从清华开会相识后,我和曹征路经常就共同关心的一些社会和文学问题交换意见和看法。由于立场的一致,我和曹征路对许多问题的认识都很相近,我一直把他当做自己的兄长、战友和同志,这是一种不是亲人胜似亲人的关系。他到武汉或我去深圳,我们都会在一起相聚长谈。曹征路比我大上10岁,我平时叫他老曹,或“征路兄”,事实上,他在我眼里的确像一个耿直、豁达和质朴的老大哥,跟他在一起,绝对没有文学圈和社交场那种常见的虚与委蛇、利益勾兑和互相猜忌,让人觉得完全可以信赖,不需要任何提防。在他身上,有一种正直、坦诚和嫉恶如仇的品质,几年前,当我与方方、陈应松的斗争处于孤立无援状态时,曹征路不止一次地给了我有力的支持和鼓励。他这样做并非出于私谊,而是一种明辨是非后的价值选择。这在明哲保身、趋炎附势的文学圈,堪称勇敢者的行为,对当下的绝大多数知识分子来说,是一种稀缺的品质。

这是我认识和了解的曹征路其人。关于他的作品及其意义,已经有许多人从各个角度进行过评说,但我觉得都不足以充分估量出曹征路之于我们这个时代的非凡意义。

2004年《那儿》发表不久,台湾著名左翼作家陈映真先生曾经指出:“在少数的文脉中,《那儿》激动人心地、艺术地表现了当下中国生活中最抢眼的矛盾,促使人们沉思问题的解答。究其原因,曹征路恐怕是最后一代怀抱过模糊的理想主义下厂下乡劳动过的一代。这一代人要打倒资本主义,却在资本主义太少而不是太多的社会中从来未真正见识过资本的贪婪和残酷。而九○年代初以后的巨大社会变化,既催促一批作家随商品化、市场化的大潮写作,也促使像曹征路这样的作家反思资本逻辑……”

当时,中国的主流文坛很少有人理会陈映真对曹征路这种看似“过高”的评价。但相隔十多年之后,人们才知道,陈映真的评价不仅不高,反而过低了。因为,曹征路以《那儿》和《问苍茫》《民主课》等一些列作品,不单是恢复和激活了文学对现实的批判功能,而且使中国现当代文学史上曾经有过的那一派“少数文脉”即人民文艺或左翼文学传统,在新的世纪得到了继承和发展。这一传统以鲁迅、丁玲、贺敬之、姚雪垠、浩然和魏巍等人代表,曾经在相当长的时段里备受冷落甚至攻讦,以至濒于绝迹。正如郭松民所说的,“在这样一个后冷战的时代,一个新自由主义全球化的时代,一个鼓吹‘人间正道私有化’,为地主阶级哭坟、为资本家树碑立传蔚然成风的时代,曹征路何尝不是一位肩扛铁栅栏的勇士呢?他几乎是一己之力挽救了中国当代文学(尽管他因此受到了主流文学界的排斥),也为奄奄一息的左翼文学打开了一条生路。”

曹征路不仅是作家,还是一位严谨、敏锐的学者和评论家。他撰写过一部至今未出版的《重访革命史,解读现代性》。在这部著作中,他摆脱了“学术体制”乃至文体的羁绊,以一种福柯式的“知识考古学”和地质勘探工的坚韧和耐心、细致,一次一次返回到二十世纪中国革命扑朔迷离的现场,通过对一块块被遮蔽、隐匿的历史的碎砖片瓦、备受争议和曲解的悬案公案重新翻检和矫正,将革命进程中的污泥浊水和崇高壮美一并呈现出来,让一个个当代谎言在理性和理想的阳光照射下不攻自破。我曾经在一篇评论中说,“作为一名作家,他当然不屑于同早已变得臭哄哄的所谓学术界扯上任何关系——多年来,那些主流知识精英们给中国革命泼的无数罪名和污水,哪一条不是以学术的名义呢?在“学术”和“学者”被体制内外各种政经利益赎买、裹挟,整个知识群体深陷于犬儒主义难以自拔的世代,这反而为曹征路的言说赢得了真正的自由——揭示历史真相、守护真理和良知的自由。”而在《中国文坛的华盛顿共识》一文中,曹征路尖锐地指出,“所谓的‘纯文学’,根本不是什么‘回到文学本身’,而是在‘玩政治’。”这样深刻的洞见,在圈子化、利益化甚至黑帮化,吹捧和粉饰蔚然成风的中国当代文学界,不啻于是一种空谷足音。

我曾经在一篇评论张承志的文章中说过,当代中国文学不配拥有《心灵史》这样的伟大作品。这句话同样适用于曹征路。就在我写这篇文章时,除了少数几家网媒,中国的主流媒体对曹征路的逝世置若罔闻,鲜有报道。与之相反的是,当我把这个消息发到微博后,阅读量很快超过了11万。一条条留言纷至沓来:

这些饱含深情和敬意的留言充分表明,一个作家的价值不是由那些装腔作势、八股味十足的文学官员和所谓专家权威决定的,而是千千万万普普通通的读者和人民大众决定的。伟大的作家绝不只是活在文学史上,而是活在人民心里。

2019年,曹征路在一篇《追求真理,永不放弃》的访谈中说:“社会主义革命从1953年以后才刚刚开始,完成反帝反封建任务的标志是取得抗美援朝和全国土改的胜利。对于社会主义革命究竟应该怎么搞,究竟怎么样能够实现社会生产力与生产关系的平衡,实现生产关系与上层建筑的平衡,逐步消灭三大差别,逐步找到社会主义革命的规律,毛泽东做出了前无古人的艰辛探索,当然也包括文化大革命。所以文革只是社会主义革命的一部分,究竟怎么样实现人民当家作主,政策上应该怎么样调整,都是探索的一部分。但继续革命的大方向毫无疑问是正确的,否则几百万共产党人的鲜血就白流了。”

曹征路不仅是杰出的无产阶级作家,中国当代左翼文学的开拓者,而且是一个坚定的共产主义战士。据说,《那儿》原来的题目就叫《英特纳雄耐尔》,编辑部害怕太敏感,发表时才改成《那儿》的。

曹征路和他的作品,已经深深融入最广大的人民之中。对于一个真正杰出的作家来说,肉体的死亡不是生命的终结,而是其文学生命的开始。

曹征路没有死,他是去“那儿”了。

2021/12/29匆就

「 支持!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅网刊微信公众号