在日本,兼职和临时工占劳动力的近40%,但历来被日本工会所忽视。今年,“春斗”的重点是非正式工人,16个工会联合起来,要求集体提高非正式工人的工资。这是日本非正规工人首次在全国范围内进行有组织的协调。

青木浩太郎(Kotaro Aoki)、岩本奈奈子(Nana Iwamoto)、山田太郎(Taro Yamada)访谈

采访:Promise Li翻译:钱达

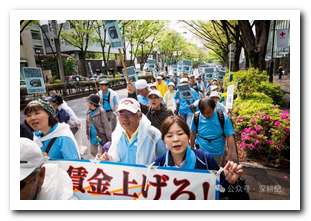

2017年5月1日,日本东京,数千名工会成员举着工会旗帜在代代木公园参加五一劳动节集会。(理查德·阿特雷罗·德·古兹曼 / NurPhoto 经由Getty Images)

几十年来,“春斗”一直是日本工会组织运动的一个固定项目。但最近,由于越来越多的“非正式”工人(兼职和临时合同工)的声音历来被排除在外,它的影响力正在减弱。

但今年,“春斗”的重点是非正式工人,他们目前占日本劳动力的近40%,但在很大程度上被日本现有的工会所忽视。今年的“春斗”聚集了全国16个不同的工会,呼吁为非正式工人集体加薪。

3月10日,组织者们举行了为期一天的系列集会,前往不同的工作场所,声援从外语学校到当地连锁餐馆的谈判活动。这次动员标志着日本非正规工人首次在全国范围内进行有组织的协调。其中至少有一家公司,即广受欢迎的鞋店连锁店ABC Mart,做出了回应,为其雇佣的4600多名非正式工人增加了6%的工资。

《雅各宾》(Jacobin)的撰稿人Promise Li采访了从东京到京都参加今年“春斗”的一系列人士,以了解有关该运动的更多信息:青木浩太郎(Kotaro Aoki)是东京的一名工会成员,也是今年“春斗”的主要组织者;岩本奈奈子(Nana Iwamoto)是东京的一名学生劳工活动家,在劳工非政府组织 POSSE 担任志愿者;山田太郎(Taro Yamada)是一名普通工人,最近在京都一家与亚马逊签约的派遣公司举行了罢工。

Promise Li:你们能否描述一下自己在劳工组织中扮演的角色,以及每个人最初是如何从事这项工作的?

青木浩太郎:我是日本总支援工会的总书记。我出生于 1989 年,成长于日本工人实际工资从未增长的时代——在过去的三十多年里。实际上,在过去的三十年里,日本工人的实际工资一直在下降。

2008年左右,我目睹了金融危机对日本劳工经济的沉重打击,许多非正式工人和派遣工被解雇,于是我开始积极投身于劳工运动。由于他们中的许多人住在公司的宿舍里,他们的住房合同也被终止了。许多雇主驱逐了派遣工。2008年12月,一些工会和其他劳工组织组织了一次大型集会,以支持这些下岗派遣工。这些工人在劳动部前的公园举行了占领活动,媒体对此进行了大量报道。从那时起,我就决定要加入工人运动。

2011年,我去了一个遭受地震和海啸袭击的城市,在那里工作了四五年,帮助那些受自然灾害影响、最终住进临时住房的居民。当我在那里时,我意识到许多人在海啸后的很多年里都住在临时房里,不是几天或几周。这些岌岌可危的居民中,许多人在工作场所也面临着问题。因此,我和一群朋友成立了总支援工会,开始将这些工人组织起来。

岩本奈奈子:我是一个名为 POSSE 的劳工问题组织的学生志愿者。我目前正在攻读硕士学位,我所组织和研究的问题之一就是学生工人的工作条件。带着学生贷款债务离开校园——这是日本学生中另一个日益严重的大问题。

过去三年来,我一直参与活动。我在东京出生长大,从便利店到超市,随处可见移民工人。我是韩国人后裔,也知道其他一些扎根于亚洲其他国家的学生和工人,他们的工作条件非常糟糕。许多人的工钱约为每小时 2 美元,他们基本上住在拘留中心,很少有机会获得适当的医疗服务,而且有许多报道称这些工人的自杀率很高。

这些经历让我明白,我应该帮助反对劳工歧视和种族歧视,这也促使我加入了我现在所在的组织。遗憾的是,目前在日本,对移民工人的支持并不普遍。当我第一次目睹 POSSE 帮助一名被雇主没收护照的菲律宾移民工人时,我意识到,从劳工运动的角度来支持移民工人,对于反对针对移民工人的种族主义和歧视是至关重要的。

新冠疫情使得在日本的移民工人更加难以返回祖国,同时也加剧了已经存在的劳工问题。我听说有些人当场就被解雇了,连工资都没拿到。

山田太郎:我出生于 1999 年,去年刚刚大学毕业。现在我在亚马逊承包的一家仓库做调度员。

我决定从事劳工组织工作并没有一个特定的时刻,但有三件重要的事情激励了我。首先,对于我们这一代日本人来说,工作机会越来越少。即使我们努力工作,我们也知道,我们所做的可能不足以维持生计。

第二个原因是接触和了解了日本第一次世界大战前和战后的劳工运动史。最近,我读到了上世纪六七十年代铁路工人组织的多次罢工。这让我相信,工人们站起来大声疾呼是维持和改善工作条件所必需的。

最后,在更多地了解了身边移民工人的工作条件后,我被触动了。我记得曾看到过这样的报道:在制造工厂工作的越南移民工人要求改善工作条件,比如那些生产在便利店销售的零食和食品的工厂。在生产线上,我亲眼目睹了移民工人的遭遇。

Promise Li:什么是“春斗”?为什么今年日本的非正式工人参加了“春斗”?它有哪些核心诉求?

青木浩太郎:自第二次世界大战结束以来,工会组织的“春斗”活动已持续了几十年,每年三月都会举行。日本工会大多是在公司一级组织起来的,因此很少进行部门或行业一级的谈判。春斗是不同工会在春季聚集在一起提出共同要求的为数不多的机会之一,此时许多工人正处于谈判过程中。

很多时候,不同的工会会同时要求增加工资。这并没有绕过我国劳动制度的局限性,即大多数工会或多或少都是孤立的,谈判权主要在每个公司内部,但这有助于弥补这一不足,因为我们正在形成跨工会的公众压力,要求为不同工作场所的工人集体加薪。

但主流工会和传统的“春斗”存在一些核心弱点。其一,大公司的工人与雇员很少的公司的工人之间存在巨大差距。另外,“春斗”中的加薪要求通常以百分比为单位,以统一不同的运动。这就意味着不同类型工人之间的不平衡问题没有得到解决,因为对于希望获得一定最低工资的餐馆工人来说, 百分比要求并不那么有力。

一个更大的问题是,日本大多数已有工会在很大程度上只代表长期工的利益。在日本,长期工历来仅限于男性大学毕业生。临时工,包括移民工和非正式工,从未真正成为主要已有工会的组织目标,而正式工和临时工之间的差距只会进一步扩大。因此,我们今年春斗的目标是以非正式工人的要求和参与为中心。

这一次,我们明确要求将非正式工人的工资提高10%。由于没有缩小正式工和非正式工之间的差距,企业以牺牲非正式工的利益为代价,来保护正式工的工作条件,实质上是对非正式工的歧视,将他们置于苛刻和剥削性的劳动条件下。这正是我们试图改变的。

Promise Li:日本劳动力中的大多数女性都是非正式工人。您能谈谈女性在日本劳工和劳工运动中的角色变化吗?

青木浩太郎:90年代初,日本约有一半女性进入劳动力市场,但现在已有75%的女性进入劳动力市场。她们在劳动力中的角色也在发生变化,从从事辅助性工作到扮演更加多样化的角色。

然而,女工的工资基本上仍处于最低工资水平,东京每小时只有约 1,073 日元(约合 8 美元,约合人民币51元),其他一些都道府县每小时约 800 日元(约合 6 美元,约合人民币38元)。过去,妇女被视为依靠丈夫和父母谋生,但现在,许多妇女开始自己挣钱,依靠自己的工资谋生。她们中的许多人在劳动力市场上受到系统性歧视,许多人赚不到可维持生计的工资,在更大的工会运动中也受到歧视,因为许多已有的工会并不重视组织非正式女工。

新冠疫情使这些情况变得更糟,因为许多人赚不到足够的钱,因此有许多受新冠疫情影响的女工参与其中,我们正试图在“春斗”中将她们组织起来。

Promise Li:日本工人组织目前面临的最大挑战是什么?是什么促使工人参与到运动中来?在不同非正式工人群体之间以及非正式工人与正式工人之间建立团结有哪些挑战?

青木浩太郎:自上世纪七八十年代以来,日本工人的阶级意识一直不强。许多工人的主要身份是企业员工,由于工会活动的中心过于狭隘,仅仅将工人与自己的工作场所联系在一起,对于工人,作为跨部门、跨行业出卖劳动力的共同的工人阶级,很难看到他们的共同利益。

日本劳工运动自七十年代的鼎盛时期以来,发展并不顺利。自1975年以来,罢工数量一直在下降,即使在70年代,罢工的也主要是公共部门的工人。造成这种情况的一个重要原因是,工会是孤立的,主要是在本企业内部组织,而不是跨行业组织。当企业决定不改善工人的条件时,工人就没有太多的反击手段,尤其是在经济增长有限的时期。

尽管工会主要是在各企业或公司内部组织起来的,但在20世纪80年代,也有一些与特定公司无关的零散工人团体和工会独立成立,非正式工人的数量也是在这一时期开始增加的。这些非正式工人基本上没有集体组织起来,他们被迫在一个没有任何主要工会提供保护的劳动力市场上工作,政府对他们的福利保护也微乎其微。这些工会基本上没有考虑到劳工运动应该朝着不同的方向发展这一事实。

自20世纪80年代以来,非正式工人队伍日益壮大,他们不仅主要是妇女,还包括学生和农民工,以及那些曾经退休但被迫重返劳动力市场的人。而在过去几十年中,他们大多被劳工运动所忽视。有一些非政府组织专门帮助女工和农民工,但很少有非政府组织将这一问题视为整个工人阶级的集体问题。

我们的“春斗”试图将这些不同群体——单身母亲、残疾人、移民和其他面临各种歧视的工人——的问题整合为工人阶级的普遍问题。女工们在呼叫中心和餐馆工作谋生,而许多人还得在家里照顾孩子和家庭。她们的工资根本无法维持生计,因此她们要求加薪10%,就像越南移民工人、学生工人和外语学校工人(许多人来自西方,在日本的学校里教学生英语)一样,他们也是这场斗争的一部分。

由于日本的学费每年都在上涨,越来越多的学生不得不为了上大学而打工。许多人在餐馆和超市工作,我们的一位组织者就曾在一家寿司连锁店讨价还价。我们还有一些残疾工人,他们在公司里经常受到歧视。我们所信奉的不是将这些群体的问题分开对待,而是将其视为更大范围内工人斗争的一部分。

岩本奈奈子:困难的是,也是促使非正式工人采取行动的原因是,工人们自己也看到,他们的出路并不多。他们觉得不可能改善自己的条件,也没有看到很多组织或人站出来为他们说话,为他们在工作场所和劳动力市场所面临的问题说话。今年的“春斗”让各种非正式工人能够表达他们的关切——其中一些人渴望表达他们的关切。他们的公开露面和组织活动反过来又让其他一些无组织工人知道,有一个更大的运动,他们可以成为其中的一员,他们也可以在自己的工作场所响应增加10%工资的号召。

我们看到来自各行各业的工人走到了一起。浩太郎提到的寿司连锁店的工人加入了我们的行列,他只有 19 岁。一位七十多岁的工人也想加入斗争,要求在自己的工作场所增加工资。年轻工人的意识正在发生变化。许多人意识到经济状况正在恶化,学费、房租和学生债务都在增加。现在,越来越多的父母也是非正式工人,因此这些年轻人从父母那里得到的支持越来越少。许多学生工人开始注意到这些不平衡现象,他们看到越南单身母亲在自己工作的餐馆或超市里挣的钱还不到最低工资,或者看到其他同事七十多岁了还在工作,因为他们的养老金不够。

许多年轻人的动力还来自于对工作场所之外的更美好、更公正世界的渴望。我个人一直在向日本以外的社会运动学习,比如“未来星期五”和其他气候正义运动、高等教育工人罢工以及美国的“为十五岁而战”运动。我第一次通过POSSE对移民工人反歧视组织工作产生兴趣并参与其中,其重要原因是2020年了解到“黑命攸关”运动。全球社会运动的兴起对许多学生工人参与劳工运动产生了影响。

Promise Li:太郎,你刚刚参加了京都一家与亚马逊签约的调度仓库的罢工。能谈谈你在那里的组织工作吗?那里有哪些问题,你是如何参与罢工的?

山田太郎:我和我的同事们在仓库里面临的劳动问题,可能与全球其他承包给亚马逊的工作场所的情况类似。我们工作时几乎没有休息时间,而且受到公司计算机系统的严格监控。我们的仓库是关西地区第二个引进亚马逊机器人设备的仓库。

我们负责将产品装入货架上的容器。虽然要存放的物品种类繁多,小到口红,大到电脑显示器,但从扫描到上架,我们只有 8秒钟的时间。很多工人都抱怨腰酸背痛。当然,公司说工人的安全是第一位的,但事实似乎并非如此。其他同事,比如那些需要帮忙叠折叠车的同事,往往会有更多的腰酸背痛问题。我们偶尔会被允许聚在一起做两分钟的背部运动,但除此之外并没有太多的安全指导或教育。

午休后,你会得到上午的结果,如果你没有达到配额,经理会在整个下午对你进行更严格的监督。但我们的合同中并没有明确规定标准和门槛是什么,也没有规定什么情况下我们会被解雇。据其他工人说,基本配额越来越多。

因此,考虑到所有这些问题,我同意参加“春斗”的其他组织者的观点,即我们需要将工资提高10%。我目前的工资是每小时1150日元,还不到10美元。我希望能够过上体面的生活,并对自己的工资有一定的发言权,即使我是一名非正式工人。

在日本,一个或多个工人可以组织工会或罢工。我第一次接触“总支援工会”,是在一次新闻发布会上,看到日本一家名为ABC Mart 的著名鞋业连锁店的非正式工人举行罢工。这是我第一次听说非正式工人组织起来,也是我第一次意识到非正式工人也可以拥有权力,而不仅仅是那些工作稳定、有固定工会代表的正式工。

我了解到工会有工人热线,于是联系了工会。我们了解了工会和罢工组织的基本情况。亚马逊并不直接向我支付工资,因为我为一家分包给亚马逊的派遣公司工作。我们要求亚马逊坐到谈判桌前,但它显然拒绝了,所以我们现在直接与派遣公司谈判。但公司拒绝同意增加工资,所以我在三月份罢工了几天。接下来的一个月,一些工人的工资增加了4%,虽然不多,但还是让我们看到,即使是亚马逊的分包商,也会被迫为非正式工人妥协。

Promise Li:西方的许多活动家和研究人员都熟悉20世纪70年代和80年代激进的日本劳工运动。如今,劳工运动的状况如何,在政党内部是否有盟友?

青木浩太郎:正如我提到的,大多数主流工会只在个别公司内部组织,很少有兴趣在全国范围内组织起来。日本有三大全国性工会联合会,其中许多允许工人以个人身份加入。确实有一些来自这些老牌工会的工人加入了我们的“春斗”,我们试图将他们单独组织起来。一般来说,大多数主流工会在组织非正式工人方面投入的精力不足,而倾向于将重点放在其长期工作基础——固定工人身上。

就政党而言,日本基本上没有真正的左翼政党。当然,也有个别议员对工会运动表示同情,但没有一个政党能代表正式和非正式工人的利益。无论如何,我都不确定将非正式工人运动与某一特定政党捆绑在一起是否是日本目前的发展方向。当然,我们并不指望,但确实希望更多成熟的工会和政党认识到日本非正规工人的遭遇,并为此做些什么。

Promise Li:日本以外的工运盟友如何才能最好地支持你们的斗争?

青木浩太郎:非正式工人面临的许多条件在世界各地都很相似,尤其是在亚马逊的仓库里。这不仅是日本国内的斗争,也是全球范围内反对雇主的更大斗争。为了继续支持这些工人,我们需要国际社会的支持,尤其是来自这些移民工人祖国的工会的支持。在日本的移民工人来自亚洲各地,许多来自越南、中国、尼泊尔和斯里兰卡等国家。日本也不是他们工作的唯一国家,许多人在回国前还会去中国台湾和韩国等地。因此,亚洲各地工会之间的协调尤为重要。

下面是一个具体的例子,说明国际团结对我们的组织工作有多么重要。我们的工会遇到了一群来日本在一家食品制造公司工作的柬埔寨工人,他们在签订合同仅六个月后就被公司解雇并驱逐出境。这些工人回到柬埔寨后,找到了一个工会来支持他们,我们与柬埔寨工会合作,通过Zoom与解雇他们的日本公司进行集体谈判,并获得了不公平提前终止劳动合同的赔偿。建立这类国际联系对于维护这里工人的权利至关重要。

岩本奈奈子:在国际合作方面,我刚听说英国的仓库工人赢得了 11 英镑的加薪。这种类型的胜利,尤其是对亚马逊这样的大公司的胜利,对日本的亚马逊工人来说无疑是一种鼓舞。这则新闻让人们清楚地认识到,他们的斗争与全球其他工人的斗争息息相关,他们有可能战胜世界上最大的雇主之一。因此,了解美国、欧洲、东南亚和其他地区工人的组织情况并与他们建立联系,有助于我们更好地组织日本工人。

日本劳动法规定,即使是公司中的单个工人,也可以在工作场所成立工会,并要求获得公司无法拒绝的谈判权。我认为,我们可以利用这一优势的一个方法是,与同一公司或品牌在世界其他地区雇用的其他工人建立团结,并在整个供应链中解决彼此工作场所的要求和不满。例如,如果孟加拉国的优衣库工人面临某些问题,我们可以组织日本的优衣库工人工会,向公司施加压力。这只是我们利用不同国家劳动法之间的差异来支持彼此斗争的一种方式。

访谈参加者

青木浩太郎是东京跨国工会“总支援工会”的秘书长。

岩本奈奈子是东京非政府劳工组织POSSE 的劳工活动家。她目前是一桥大学的研究生,研究劳工问题。

山田太郎是京都一家与亚马逊签约的派遣公司仓库工人的化名。

Promise Li是一名来自香港和洛杉矶的社会主义活动家,也是“暴风雨和团结”(Tempest and Solidarity, US)组织的成员。他积极参与唐人街租户和反城市化组织活动,以及普通毕业生工人的劳工组织活动。

岩桥诚是东京劳工非政府组织 POSSE 的成员,也是《左翼一代》和《自动化与工作的未来》的合译者。

「 支持!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅网刊微信公众号