无声的中国及其语音中心主义之转向

文 | 钟雨柔

汉字是中华民族的瑰宝。2017年的热播电视节目《国家宝藏》第一季第一集就隆重介绍了被誉为“中华第一古物”的石鼓。石鼓传自先秦,共十面,上刻有大篆,是中华文字的活化石,当之无愧的镇国之宝。借拼死护卫石鼓的北宋文官司马池之口,节目阐述了一个似乎很容易接受的道理:“很多人都说我们华夏民族没有信仰,可其实我们的信仰就是自己的文字和历史。”作为信仰,汉字不仅承载了华夏历史和文化,而且建构出了一个带有宗教意味的机制,并神圣化了一个基本观念—中华文字不曾断裂、中华文明源远流长。我们于是有足够的理由为自己的文字骄傲并忠诚于自己的文化。石鼓的故事以及关于汉字的看似不言自明的道理完全俘获了21世纪的年轻观众,然而荧屏前后的观众们恐怕想不到的是,短短一个世纪前,华夏民族对自己的文字和历史之信仰几近崩塌,中华民族的瑰宝几乎面临灭顶之灾。一场让人惊诧的、浩浩荡荡的汉字革命曾真实发生,辐射几乎半个20世纪,构成了一场人类历史上最大规模的语言和文字革命。

石鼓 故宫博物院藏

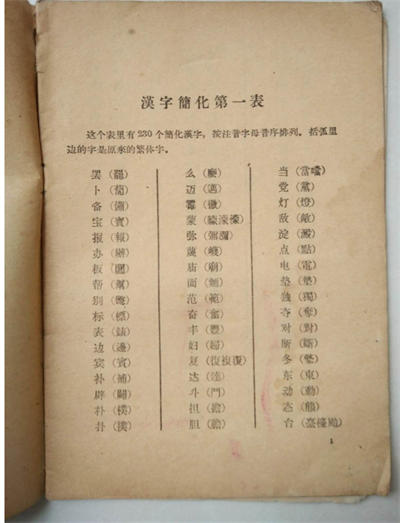

这场翻天覆地的革命或许已然被人淡忘,但它在退出集体意识的过程中倒也留下蛛丝马迹,供人考古。最重要的两项“遗迹”分别是汉字的繁简之分以及辅助汉字学习的汉语拼音。汉字简化是中华人民共和国的文字改革政策,旨在降低汉字学习难度,理论上是向拼音文字过渡的第一步。而拼音既是汉字革命的基本准则,也是中华人民共和国法定的罗马化拼音系统,甚至一度成为国家意识形态。从字面理解,拼音即“拼写读音”,它不仅仅是辅助汉字学习的记音系统,也可以是取代汉字的拼音文字。有意思的是,这场汉字革命恰在社会主义时期的中国达到高潮。虽然汉字革命在周恩来总理1958年的讲话《当前文字改革的任务》中戛然中止,但它语音中心主义的印记至今仍清晰可见。所谓语音中心主义,即系统性地把语言凌驾于文字之上的意识形态。需要说明的是,语言凌驾于文字之上在古今中外都有先例,但是现代语音中心主义在世界范围内的发酵伴随了书写技术的新发展,见证了语文学和语言学学科此消彼长,又同时被20世纪的革命洪流裹挟,对形塑中国文学与文化现代性起到了决定性作用。

《汉字简化方案》(1956年)

本书以这场史无前例的文字革命为主题,试图追索一系列最基本的问题:汉字革命为什么发生?它如何发生和发展,又如何影响中国现代书写、文学与文化?汉字革命如何中止?讨论的起点要追溯到19世纪末20世纪初关于汉字的话语转型,其曾经的民族瑰宝地位一落千丈,被当成了民族负累。曾经被热爱中国的启蒙思想家们(如培根、约翰·威尔金斯、莱布尼茨)夸赞具有跨文化属性和超语音的合法性的汉字,似乎一夜之间成了阻碍提高识字率的拦路虎,有碍民主科学发展的绊脚石。中外知识精英齐声挞伐,国宝一时间变成了“无声的”、无生命的,亦无价值的书写系统。对汉字评价的话语转换间,汉字革命似乎发生得理所应当。鲁迅如是解释:“汉字是古代留下来的宝贝,但我们的祖先比汉字还要古,所以,我们更是古代传下来的宝贝。为汉字而牺牲我们,还是为我们而牺牲汉字呢?这是只要还没有丧心病狂的人,都能够马上回答的。”废除汉字、取用字母俨然成了现代性的基本条件,再次套用鲁迅的说法:我们此后实在只有两条路,要么抱着汉字而死掉,要么舍掉汉字而生存。然而历史告诉我们,汉字革命还有第三条路,即从汉字革命的内里出发,改革中文书写系统,联手文学革命并为之注入新的能量,以唤醒那个“无声的中国”。

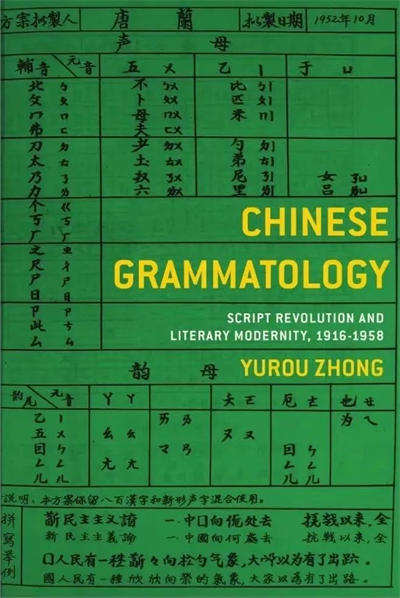

《汉字革命:中国语文现代性的起源(1916-1958)》

本书从催生汉字革命的语音中心主义转向开始,讨论汉字革命的三个维度。首先是这场革命本身,即其发生、变异和中止。其次是这场酝酿中的汉字大变局如何影响了中国现代语言与文学的发生和发展,从而形成了文字与文学的双生革命。再次,在理论层面上,讨论作为非字母书写系统的代表——汉字——如何在这场革命中重塑作为科学的书写学(grammatology),同时指涉短20世纪的革命政治。简言之,汉字革命是理解中国文字、文学以及文化现代性的钥匙,并为思考全球范围内的字母与非字母书写系统和文化之间的遭遇提供养分。导论的余下篇幅将首先介绍开启和终结文字革命的两个全球性时刻,并解释我所谓的“语音中心主义的二律背反”,即语音中心主义内部互相缠绕的正反两面力量。正是这两股力量的对抗与博弈,使得语音中心主义在汉字革命的语境中不停地变异和发展,并最终走向自己的反面。其次,我将梳理中文文学传统内部的拼音化先例,并梳理所谓“无声的中国”如何为语音中心主义之转向做出话语准备。最后,我将以提出“无声的中国”的鲁迅为例,通过爬梳鲁迅关于汉字问题的写作,探究语音中心主义机制内部是否有可能生长出反语音中心主义的、基于文字学的解构性批判。以“汉字革命”为基本问题和方法,我希望考察文字与文学的共生,书写与政治的纠葛,并以中国的文字改革为例理解字母与非字母世界的碰撞。

从1916到1958

公元1916年,即本书定义的现代汉字革命的初始元年,是界定席卷世界的文字革命的第一个全球性时刻。当年,年轻的、即将成为中国语言学之父的赵元任(1892—1982)发表了人生第一篇英文学术论文,题为《中国语言的问题》,第一次正面论证废除汉字、采用拉丁罗马字母的可行性和必要性。A现代中国的语音中心主义就此开启。两场字母化运动随即铺开:首先是1920年代由中外学者联袂主导、国民党支持的罗马化运动;其次是1930年代发端于苏联、由中国共产党支持的拉丁化运动。两场运动虽然在政治立场上相互抵牾,但在废除汉字、取用字母的大前提上高度统一。而拉丁化作为异见运动,强调方言的字母化拼写,并在新中国成立后,达到空前的规模,成为社会主义社会动员的重要场域,又在巅峰时落下帷幕,淡出集体记忆。

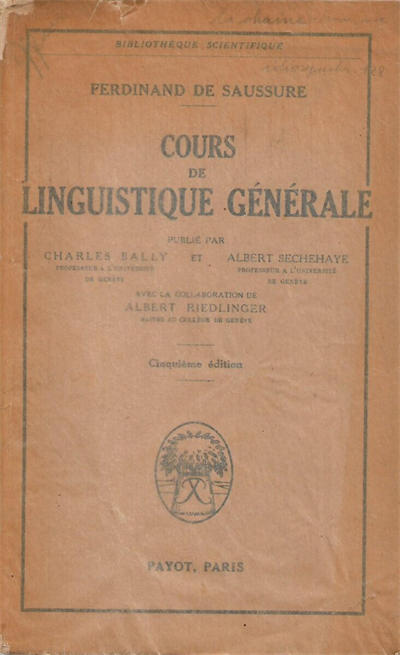

索绪尔《普通语言学教程》

无独有偶,1916年还出版了现代语言学之父索绪尔的遗作《普通语言学教程》。虽然用索绪尔传的约翰·约瑟夫的话来说,这部里程碑式的作品出版于该年不过是个“历史的偶然”,但这部巨著之所以成为语言学告别语文学(philology)的独立宣言、结构语言学的出生证,绝非巧合。索绪尔生前的自我定位是一名语文学家,且自认从未试图为发展“共时性语言学”而边缘化语文学,但这并不妨碍他的整个学术生涯见证并加速了德国传统的语文学的衰落,导致结构语言学的逐渐崛起以及最终与语文学的分道扬镳。需要廓清的是,当语文学不再是“科学皇后”,而语言学自豪地成为“研究活语言的科学”时,索绪尔并未一味偏袒活语言的研究,而是从一开始就指出语言与书写的难以分割、互相缠绕,甚至警惕着语音中心主义的民族主义甚或帝国主义倾向。尽管如此,《普通语言学教程》作为现代语言学的奠基之作而备受期待,索绪尔也顺理成章地被追认为“现代语言学之父”。

中国现代汉字革命的肇端与语言学作为独立学科的诞生,因1916年而完美同步。当然有必要指出,这巧合一早便开始酝酿,至少可以追溯到19世纪末20世纪初。放眼世界,书写作为科学(语文学)的衰落,语言作为科学(语言学)的壮大,以及全球范围内文字改革的风起云涌,之所以共时发生,自有缘由。最直接的原因就是现代语音中心主义的兴起。它毋庸置疑地置语言于书写之上,宣布语言先天优越,而书写注定命中卑微。如果语言更直接、更少地被中介,由此更接近真实,更能呼唤在形而上学意义上的绝对存在,那么书写则被认定至多是语言的摹写和转译,注定只能扮演补充的角色,永远有缺失,甚至用柏拉图的话来说,可能变得“邪恶”。

沃尔特·翁《口语文化与书面文化:语词的技术化》

语音中心主义深深植根于西方形而上学的传统,从柏拉图到黑格尔,从卢梭到索绪尔,一以贯之地将语言凌驾于文字和书写之上,并不遗余力地弥合二者间的沟壑。在语音中心主义的逻辑中,书写必须尽可能地完整记录语言,以此把握真实,拼音文字由此被认为最有可能成为理想的书写系统,一方面拼音文字时时确认语言之于文字的优越性,另一方面它通过拼写语言来实践言文一致的许诺。再进一步,随着比较语言学与历史语言学的建立和发展,拉丁罗马字母(以下简称拉罗字母)逐渐在拼音文字内部被认为是摹写语音能力最强的拼音技术。借用研究口语与书面文化的美国学者沃尔特·翁(Walter Ong)的话来说,这个世界有“很多文字,但是只有一套字母”。指认拉罗字母的独一无二性当然是赞美这一特定表意系统有将语言可视化的功能,与此同时更建构了一个属于世界书写系统的等级秩序。在这个等级秩序中,拉罗字母打败其他所有书写系统,拔得头筹。更关键的是,书写系统的等级判断自带文明论意涵。当有且仅有的那“一套字母”成为所有拼音字母的代表以及世界文明的巅峰,它的独一无二便清晰地演绎了西方本民族中心主义(ethnocentrism)如何成功倾轧其他书写系统,成为一个全球性现象。

这一现象席卷全球之时,西欧殖民扩张接近尾声,美国作为新帝国登上历史舞台。现代语音中心主义的崛起因应了信息技术的发展。电报、电话、打字机这些深刻变革世界的新技术加持了语音中心主义的崛起,加速了其在全世界范围内的扩张。19世纪末20世纪初这个时间节点,于是见证了诸多非拉罗书写系统面对“独一无二”的拉罗字母不得不做出的回应。现代中国的语音中心主义转向就是一例,而与汉字革命几乎同时发生的、世界其他众多文字改革包括:埃及对阿拉伯文的改革、奥斯曼土耳其对阿拉伯波斯文的改革、苏联对西里尔字母的改革、越南对喃字的改革、日本对假名和汉字的改革等。但凡被全球范围的文字改革风潮所裹挟,非拉罗书写系统总是或多或少地被改变。有些书写系统,如土耳其和越南的文字,选择对拉罗模式完全臣服;其他书写系统虽在革命浪潮中存活下来,却也不可避免、不同程度地被这场与拉罗模式的遭遇战改变。

赵元任1916年发表的英文论文《中国语言的问题》(The Problem of the Chinese Language:Scientific Study of Chinese Philology),收录于《赵元任全集》(第4卷 上册)。

汉字与拉罗模式的遭遇当然远早于20世纪。如后节所述,中文书写系统遭遇拼音文字而进行的或主动或被动的调整,从佛教传入中国开始,由晚明到晚清,未曾停歇。但是第一次真正将语音中心主义全面植入中文书写,直到今日仍对汉字书写及其相关学术研究持续发力的,还数20世纪之汉字革命。1916年的赵元任大概不曾意识到语音中心主义已然在全球范围内悄然成势,也不会料到自己的《中国语言的问题》将开启汉字字母化的革命进程。同样,汉字革命的拥趸们大率也不会认为支持罗马化和拉丁化运动会有向语音中心主义殖民势力投诚的意味。但正如历史学家张谷铭所指出的,赵元任从学术训练来说属英法系语言学,而英法系语言学恰是对德国传统语文学的反叛。赵元任学术生涯之显赫,毋庸置疑,其最重要贡献之一就是让英法系语言学在中国生根发芽。而这一切便从他1916年的那篇英文文章开始。值得玩味的是,中国现代语言学之父开启终生志业之际,恰是汉字革命打响第一枪之时。革命的号角召唤中国现代语言学的建立,甚至不惜以扬弃汉字及其独有的语文传统为代价。

如果第一个全球性时刻被语音中心主义定义,那绝不仅仅是因为它那被信息技术加持的强大普世力量,也不能只归因为西方本民族中心主义的不可一世。事实上,第一个全球性时刻的巨大能量来自其内部的复杂性,我将其定义为“语音中心主义的二律背反”。具体到汉字革命,对语音中心主义的忠诚意味着将汉字化约成一种不合格的表音系统,无视汉字代表的文明价值,由此造成对中国文化、哲学和知识论无可辩驳的伤害;与此同时,这种知识论的暴力又被解读成中华复兴的必要牺牲,有现代性导向,甚至在技术和政治层面都有相当的革命意义。这种新的字母中文将不仅承载新中国的民族语言与文学,更重要的是,由于它的简单易学和善于记音,新字母中文对被侮辱、被损害的人民来说,标志着劳苦大众用自己的声音说话、用新文字书写的可能,象征着20世纪最重要的若干母题,即民主、自由与革命的实践。从理解现代性的角度来说,语音中心主义的二律背反似乎无外乎是对现代性症候之语言文字面向的描述。但正反两面现象的背后,更值得关注的是语音中心主义的二律背反其实构成了持续推动汉字革命的关键机制,并使得文字和文学双生革命成为可能。梳理汉字革命推进的过程,我们将不难发现:正是语音中心主义的二律背反给了革命不停变异的许可,直到革命目标不再是那看似独一无二的拉罗字母。对语音中心主义正面力量的信心于是乎总能压倒它那负面的、本民族中心主义的、排他求同的暴力,并出人意料地创造出一个双生革命的空间,让文字革命与文学革命互相缠绕、来回激荡。本书正是从语音中心主义的内部机制入手,以其二律背反为主线,理解这场人类历史上最大的文字革命。

《当前文字改革的任务》

1949年后,汉字革命获得了空前的国家支持。可以说,社会主义文字改革本将是最终的汉字革命,却在高潮时出人意料地急停了。周恩来总理于1958年宣布的《当前文字改革的任务》所定义的三项主要任务——简化汉字,推广普通话,制定和推行汉语拼音方案——小心避开了汉字革命的终极目标,在事实上中止了革命进程。理论上最决绝的汉字革命为何最后以保留汉字的简化体而偃旗息鼓,半个世纪以来一直让汉字革命的支持者们感到费解。这一谜题在学理上自有答案,本书第三部分将尝试作答。但从历史政治的大框架来看,汉字革命让人讶异的中止暗合第二个国际时刻,即“二战”后反殖反帝、亚非团结运动的兴起。在社会主义文字革命的最后几年里,第一次亚非会议(1955)、第一届亚非人民团结大会(1957)、亚非作家会议(1958)于印尼万隆、埃及开罗以及乌兹别克斯坦的塔什干相继召开,昭示第三世界人民为争取民族独立、维护世界和平而团结合作。这第二个国际时刻在支持反殖反帝的政治抵抗的同时,宣告了语音中心主义意欲把拉罗字母模式强加给所有书写系统的霸权逻辑的破产。有必要说明的是,1958年虽是拙作考查的终点,但绝不是中国文字改革的终点,更不是语音中心主义在中文书写里的终点,1980年代因计算机技术的冲击带来的新一轮的汉字落后论就是一例。1958年之所以可作汉字革命的一个节点,是因为国家最高权力于彼时发声,明确中止和搁置了语音中心主义最激进的废汉字诉求,标志着语音中心主义对汉字书写系统最暴力攻击阶段的结束,而汉字民族形式的保留更呼应了“二战”后反殖反帝、亚非团结运动的兴起,构成我所定义的第二个国际时刻。汉字革命的第二个国际时刻鼓励民族形式,认为它是反西方本民族中心主义之正道。就中国知识分子而言,在文学领域探索民族形式的努力早在抗日战争时期就已开始,但在文字层面对民族形式进行理论化的思考,却要等到社会主义文字改革时才从语音中心主义内部生发出来。在这一时期出现的文字民族形式中,特别值得注意的是由古文字学家唐兰提出的“综合文字”,他对汉字形声字的重新理论化,一方面暴露出了语音中心主义负面的暴力倾向,另一方面牢牢把握了语音中心主义正面的革命脉搏。语音中心主义的秩序内部于是不期然地生长出一种反语音中心主义的、以书写为本的、将书写当作科学来研究的理论批判。

《国语月刊》汉字改革号

事实上,界定汉字革命的两个国际时刻——1916年与1958年——完美契合了语音中心主义在中国的起讫时间,汉字革命以语音中心主义对中国语文的统御为开端,以出现针对语音中心主义的理论批判,即汉字书写学(Chinese grammatology)为尾声。解构主义意义上的书写学,以拼音书写的形而上学为基本切入点,批判西方本民族中心主义,为第二个国际时刻做出了批判理论界的贡献。而汉字书写学,以同样的拼音书写的形而上学批判作为切入点,从汉字革命的实际出发,早于解构主义提出了对语音中心主义的批判。颇具讽刺意味的是,达到巅峰的语音中心主义召唤出了自己的反面,最终遏制废汉字运动的力量正是从主张废汉字的语音中心主义逻辑内部生长出来的。从这个意义上说,语音中心主义发展出了一套属于自己的辩证法。本书以汉字革命的发生、变异和中止为主轴,追踪语音中心主义之辩证法如何浮出历史地表。

需要指出的是,对书写中反映的语言元素的兴趣,或者更进一步认为语言对书写具有优先级的逻辑,并非西方形而上学的独创,而同样内在于中国文学传统。对于赵元任和其他汉字革命支持者来说,问题的症结不是中国缺少音韵学研究,而在于这千年的学术传统缺少科学的研究方法。所以万里长征的第一步必然是以科学的态度重新梳理中国文学传统内部的拼音化倾向,从而为字母拼音化背书做知识论上的准备。通过爬梳拼音化的先例,汉字革命支持者们建构出了一部汉字拼音化前史,为现代中文书写之语音中心主义转向做足准备的同时,也确立了自己在这场革命大业中的领导地位。

本书分章

让所有人书写、让所有人发声也正是汉字革命的承诺。这一高尚的承诺在“破恶声”的同时,充分肯定了语音中心主义二律背反的正面意义。这个承诺的复杂性似乎预示着要成功兑现它将有相当的难度。兑现的过程中,汉字革命本身将不可避免地发生变异,甚至以出人意料的方式中止。事实上,语音中心主义在中国的统御地位一经确立,就开始因为对自身进步性的追求而不得不做出各种各样或成功或失败的调整,直到它以汉字书写学的方式完结。本书将分三部分讲述汉字革命的历程:肇端、嬗变、中止。

《汉字革命》一书的英文版书影,原书名为“汉字书写学”(Chinese Grammatology)。封面图片为文字学家唐兰在1950年代提交的拼音文字方案。唐兰关于文字改革的论述及其设计的文字方案,是本书所讨论的“汉字书写学”的一个重点。

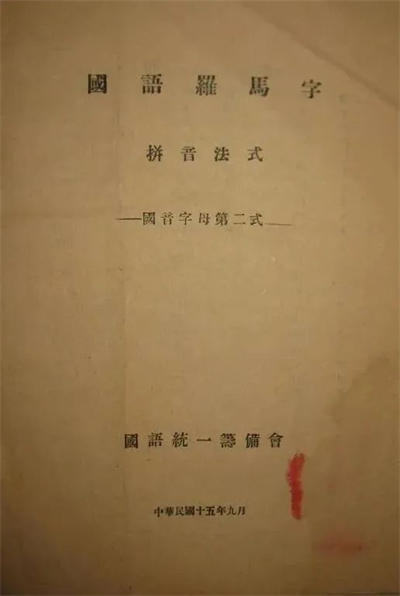

第一部分即第1章,讨论汉字罗马化运动。作为汉字革命的第一枪,罗马化运动一方面标志着语音中心主义在中国的兴起,另一方面也不期然地见证了字母普遍主义在中国的终结。本章以中国现代语言学之父赵元任的罗马化工作为主线,重审废除汉字的激进主张的理论源流、跨国际发展,以及随之带来的技术化书写观的结果。罗马化运动在中国生根发芽的过程,事实上就是中外知识精英基于对语音中心主义的共同信仰而缔结罗马化国际联盟的过程。本章通过细读赵元任的早期作品以及他与瑞典汉学家高本汉(Bernhard Karlgren)的通信,来一窥这个国际联盟的内部张力,揭示中国字母化运动如何在加入这个国际联盟之初便对与之傍生的字母普遍主义提出挑战。罗马化运动于1928年随着国语罗马字的正式诞生达到高潮。这套中国字母效忠语音中心主义的同时,也毫不掩饰国有化字母普遍主义的野心。当国语罗马字之父赵元任继续探索对可视语言的追求并对贝尔实验室的声谱仪发生浓厚兴趣时,日趋技术化的书写观必须承认字母—即便是拉罗字母都不再是最先进的记音工具。一方面,汉字字母化的进程高度契合殖民全世界的语音中心主义;另一方面,汉字字母化运动一开局就发现了语音中心主义与字母普遍主义之间的吊诡关系,从一开始就提出重新思考书写意义的必要性。

《国语罗马字拼音法式》

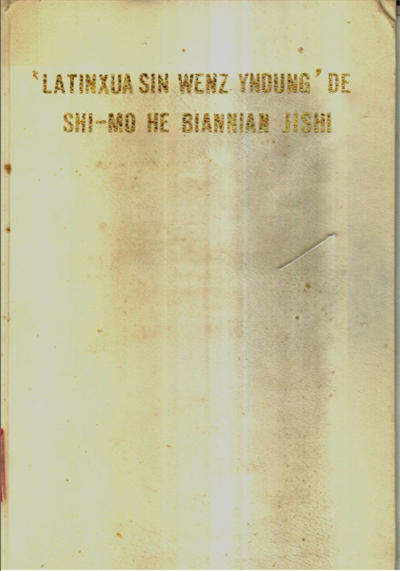

第二部分由三章组成,分别讨论汉字革命的三次嬗变。第2章探究汉字革命的第一个变异,即罗马化运动的异见运动—拉丁化运动。同样效忠于语音中心主义,拉丁化运动对罗马化支持的国语提出异议,认为方言也有被字母化的权利。本章首先梳理拉丁化运动的谱系,从晚清的传教士字母体方言《圣经》到1920年代确立的中国方言研究,再到1930年代在苏联发端的拉丁化运动,并思考这三股不同的历史源流如何观照拉丁化运动与现代文学的合流,如何影响现实主义写作传统。通过细读拉丁化旗手瞿秋白和许地山的作品,本章将发展联结全书的基本概念“语音中心主义的二律背反”,探究带有语音中心主义色彩的现实主义写作的边界。拉丁化运动将语音中心主义的正向许诺与创制民族国家新文学的宏大计划联系在一起,充分暴露了二者间的冲突,同时也彰显了汉字革命、普罗文化(Proletkult)与第三次文学革命之间激动人心的合流,并推敲革命文学的终极问题:如何真正听见庶民的声音?

倪海曙《拉丁化新文字运动始末和编年纪事》,封面书名用拉丁化新文字书写。

第3章探讨汉字革命的第二种、大概最经得起时间考验的嬗变—五四白话话语,并考问一个基本问题:底层劳工能否写作?本章首先介绍第一个现代中文扫盲计划,此计划由年轻的基督教青年会志愿者、未来首屈一指的教育家和乡村建设运动倡导者晏阳初领导,旨在服务第一次世界大战为盟军服务的旅欧华工。通过细读这场扫盲运动中浮现的文本,我将回溯这些文本中的语体文写作如何被事后贴上白话文的标签,被追求语音中心主义的五四白话话语收编。这个扫盲计划中尤其宝贵的一篇文章,是由山东华工傅省三创作的政论短文,它不仅是“一战”华工留在世间罕有的文字,更向我们生动展示了语音中心主义之二律背反的局限。尽管华工的写作语言和批判性洞见不可避免地被知识精英移用和遮蔽,但华工自己写下的文字实实在在地记录了他们为“一战”盟军胜利做出的贡献、神圣劳工与五四起源的密切联系,以及他们对“一战”的深刻省思。

扫盲运动

第4章考察第三种也是最后一种汉字革命的变异,在抗日战争这个民族危亡的关键时刻,它以勾连战争、扫盲运动和大众教育的三角形态出现。本章讨论三位拉丁化运动支持者、新大众教育家陈鹤琴、陶行知、叶圣陶的作品,勾勒在民族救亡与大众解放的紧急关头,汉字革命如何在坚持字母化的大前提下实践汉字语体文书写,废汉字与保汉字实现并行不悖。本章追踪拉丁化运动如何自我调整,文字文学之双生革命如何重新定义。叶圣陶的两部成长小说《倪焕之》与《文心》为这第三种变异赋形,通过展现儿童形象的转变提示中国现代文学的明确左转。文字革命与文学革命合流后,革命文学风起云涌,影响深远。

本书的最后一部分是汉字革命的中止与尾声。第5章尝试解开汉字革命于1958年戛然而止于社会主义文字改革高潮的谜题,并以此为契机提出理论化社会主义文字改革实践的可能性,理解汉字书写学对批判理论的重要性,以及发展其进步政治的必要性。社会主义文字改革无论规模还是力度都是空前的,甚至一度上升为国家意识形态。本章以陈梦家和唐兰这两位对文字改革持不同程度异议的文字学专家的工作为切入点,阐释语音中心主义的意识形态如何内爆,如何应和全世界范围内反殖反帝的历史大势,如何由内向外生发出极具生产意义的汉字书写学。基于汉字小学传统而充满后结构理论批判力的汉字书写学,提出了一系列重要议题,展示语音中心主义的内在局限性,考问以字母书写为载体的西方本民族中心主义,提示保护人类书写系统多样性的必要,呼吁重启短20世纪的先进政治,并重申复兴文字学作为科学研究的重要性。

本书以与周有光进行的简短访谈结尾。我有幸于周先生离世前不久拜访了这位文字改革委员会(后或简称“文改会”)最长寿也是最后的守门人。周先生的言谈和书写提示着我们汉字革命的遗产、意义及其未竟之事业。作为人类历史上最大规模的语文实验,汉字革命既昭示了令人振奋的希望,也展现出令人无奈的局限。我谨希望《汉字革命》一书能为我们理解它的复杂历史和宝贵政治意义贡献绵薄之力。

「 支持!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!