【原编者按】五一档期又迎来了电影的票房大战。在各大院线被《何以笙箫默》和《左耳》等商业片刷满之际,王小帅的《闯入者》在电影市场的缝隙中显得楚楚可怜。在上映头一天,排片率不到1.5%,票房惨淡,与先前营造的口碑形成了强烈的反差。于是,导演坐不住了,写公开信呼吁院线提高排片率,呼吁观众捧场。一时间被坊间戏称为“王小帅导演撒娇求抱抱”。但是看热闹的同时,不禁哀叹,中国的电影市场到底怎么了?艺术电影真的没有存活空间了吗?

伴随着《闯入者》的上映,王小帅的私人笔记《薄薄的故乡》也作为他历史记忆的补充而出版。近日,他来到了库布里克书店举办新书发布会,和戴锦华、张献民一起,对谈中国文艺电影的现状、历史与记忆的盘根错节,和没有故乡时代的故乡情结。

“这是商业片最好的时代

也是严肃电影最坏的时代”

4月30日,第六代导演王小帅的新片《闯入者》全国公映,这部电影作为他的“生命三部曲”继《青红》和《我11》后的最后一部,瞄准了六七十年代“下三线”的历史记忆。始料未及的是,《闯入者》作为去年唯一入围威尼斯电影节竞赛单元的华语片,在国内公映首日的排片率仅为1.32%,而同期上映的商业片《何以笙箫默》排片率则高达31.69%。王小帅悲愤之下在微博上发表了公开信《致我的观众》,其中写道,“这可能是商业片最好的时代,也可能是严肃电影最坏的时代。”

戴锦华:我认为这是中国市场不健全的标志。我最讨厌说“美国怎么着,中国怎么着”,但现在如果说到市场,我就拿一个成熟的市场来做比较。在纽约有各种各样的电影院,最大众的和最小众的,艺术电影院中有闷的、有趣的,大家各得其所。排片后会一直放,放满周期,放映厅只有我一个人,也会给我放下去。在国内的艺术电影是什么情况呢?《闯入者》在国内我看到的排片时间是早上十点以前和晚上十点以后。这种情况让我想到了早年在电影学院时,我们经常控诉说“决定电影命运的是省公司的采购员”,当时我们觉得这是亟待改革、亟待用过硬的市场逻辑来对抗的力量。今天,市场化了,但是决定排片的人是院线老板。院线老板是否比当年省公司的采购员更可信?大家来判断。你们看到了什么电影排到什么份额。

有人说中国观众太怪了,不烂的片不卖座。可是中国观众真的有过选择吗?北京电影节小众的老片子一票难求,说明我们这么大人口基数总有人想看不一样的东西。但是这件事怎么解决,呼吁行政干预么?也不一定是我的愿望。可是一个健康的市场能自己长出来吗?我不知道。

张献民:我有时候觉得,好东西少一点儿人看也挺好的。他要看就看嘛,不看就算了。(笑)

王小帅:我知道有人一定说我对电影首映当天的票房反应是“撒娇”,也有人说“你又不研究市场,不做商业片,你当然不要去求票房回报”。我并不是求票房回报,你多放几场,让想看的人看得舒服一点,不要那么辛苦。我在为观众拍电影,好坏大家可以评,但是要看完才能评。现在大家都很难看到,院线说你没有观众,我就很不服气,我也不认为是这样。所以我做的“呼吁”只是恳求能给观众提供方便而已,并不是我要和其它片子比,要拿到同等空间。《闯入者》无论如何背后也有投资人,是工业化生产,有演员们的付出,我争取一个小小的空间,相对的公平,并没有错。我也并不会因为别人奚落我而停止这样的呼吁,这不止这一部电影或我一个人,以后还会有这样的电影,我希望能打开这样的空间,让喜欢这样电影的人看。事实上,观众现在很踊跃。我们排的场这么少,但上座率一直是最高的。小众电影并不等同于没人看的电影,小众也是“众”,也需要被重视。

“把故乡扛在肩上,写在纸里”

王小帅说自己是个没有故乡的人。他一直争取着归属感,却屡屡失败:出生在上海,4个月大时便跟随父母来到贵阳“支援三线”,13岁因父亲工作调动迁到武汉,15岁来到北京读央美附中,23岁电影学院毕业后又被分配到福建,两年后无片可拍,便“逃回”北京开始了他的独立电影生涯……王小帅用《青红》、《我11》和《闯入者》一遍遍回望“三线”记忆中的童年,却因与土地的梳理羞于把他们命名为“故乡三部曲”,转而叫做“生命三部曲”。这本《薄薄的故乡》作为导演历史记忆的补充,就像一个有温度的手工书写的私人笔记。其中无意中幸存下来的老照片、儿时的素描、父母的家书等,共同书写了一个大时代中的小家庭颠沛流离的命运。在地域空间缺乏认同感的大时代中,在个体记忆和历史叙事盘根错节之时,那一代人如何书写“乡愁”?

王小帅:不管你的家庭有多么小,多么微不足道,可能并没有大风大浪、跌宕起伏的事情,但是毕竟是跟随着中国历史发展走下来的,每个家庭都有每个家庭的悲欢离合。如果每一个家庭可以把真实、朴素的情感记录下来,也是对大的历史的补充。我的文字如果能为我的电影起到补充作用,也很好。

我的故事在时代中有一定的典型性,但是故事书写出来可能就只有薄薄的几页,我觉得很羞愧。但是和编辑聊的时候又觉得这反倒很好——人生经历了那么多,就是留在几段文字、几张照片、几封信上的一段记忆。最后就取了这个名字,大抵就是厚重的生活就压缩在《薄薄的故乡》这本书里。

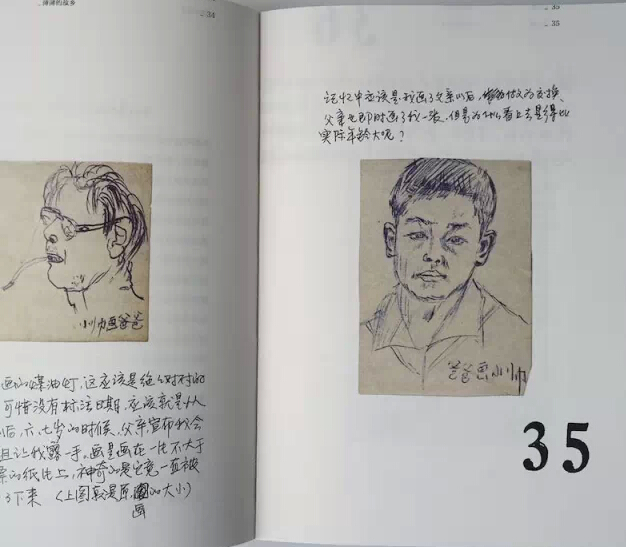

这本书的碎片化设计有一种私人化的痕迹,很鲜活,像个未完成本一样待补充,它的形式正好和记忆的不确定性相吻合。书中有些地方是有些差错难以核实的,但是我允许此中的记忆产生混乱。很多事情我记得的大概,然后我就有意识的不去查证,全部凭记忆来完成,把不确定性就放在书里。物质的东西都会消亡,我走到哪里收获的都只是记忆,所以能做的就是把故乡扛在肩上,写在纸里。

张献民:“故乡”一直是个地理概念,但是随着生活状况的改变,“故乡”已经成了一个时间概念。因为地理概念很容易地被旅游、观光、明信片这些东西覆盖了,而时间是人永远无法逾越的。以前讲故乡是人回不去的地方,现在故乡更像是人回不去的时间。包括大家包装“八零后”、“九零后”,都是在找一个归属感吧。而在互联网时代,人们对时间的共享越来越弱,所以故乡感主要留在时间之中。一个美国人讲,“基于地点的艺术正全面转为基于时间的艺术”,这大概也是和我们认识世界方式的转变相统一的吧。

王小帅的书《薄薄的故乡》或是新片《闯入者》或许也是这样,到底是对作为地理故乡的回忆还是对作为时间故乡的回忆。他在书中的手写体、对记忆的犹豫以及日记式的批注,我觉得多少是像在对时间在做注解,因为时间从根本上是穿越不回去的。

▲《薄薄的乡愁》内文页

戴锦华:这本书不光是王小帅的一个回忆,也是书的形式的一个实验,有手写、有照片、有个人记忆,整个形态是碎片的,点点滴滴碎片在书中连缀起来。书的形式、内容还有第六代导演走过的创作历程仿佛告诉我们一件事的两面:我们孤独地一路走来,一路丧失、一路丢弃;同时我们又尝试记忆、尝试讲述它。

关于张献民说的互联网时代“破碎的时间”、“破碎的历史”,我想起一个词,“Nostalgia”——港台翻译成“乡愁”,而我们翻译成“怀旧”。也就是说整个二十世纪我们在经历着“重返某个不可能的时间点”,所以我们说“怀旧”而不是“乡愁”。“乡愁”表达的是某种空间性的想象,而“怀旧”是某种时间性的回溯。我们故乡的沦丧感,空间的不确认,让我们很难营造出宫崎骏在《龙猫》中所创造的日本人的理想故乡所在。这本身可能跟二十世纪中国一路走来的集体创伤性经验有关。所以这个电影的特点是小帅个人的,也是这个代际的,因为处于这个代际,他们没有直接被裹挟在大时代当中,他们有一种深刻的“被驱逐”、“要有所归属”的感觉。

“历史记忆是在社会演变中被掏空

还是在代际断裂中被掏空”

《闯入者》的主角是以王小帅的母亲为原型,叙述一代人在“下三线”这一独特时代背景中的历史伤痛。这部电影的英文名叫做“Red Amnesia(红色失忆症)”,大概比它的中文名更直接的切中要害——那一代的伤痛仿佛在历史演变中,在代际交替中被人们的记忆摒弃掉了。那么这些曾经发生在个体或家庭上的、却是时代中典型的记忆,在被重新讲述之后,是否还能和“当下”沟通?

王小帅:这部片子所关注的主题——“三线”就是当下,它一直没有结束,它可以延续到现在,甚至延续到下一代,它的影响不会消失。在历史上不管你做过什么,发生过什么,不是时间过去就覆盖得了的,它的影响可能通过外在灾难、或是通过血液遗留的灾难延续下来。现在的老龄化生活,这些人的生活、行为模式都留有时间的印记,所以《闯入者》试图从生命的广度拉到历史的纵深里去。

张献民:我的理解是,小帅或者说他这一代的文学青年、艺术青年大概有三个人格,这三个人格由时间形成的。第一个人格是文革的童年时期,所有“正确”或“不正确”都是被人告知的;然后的“邓时期”,一开始就告诉他们从前的“正确”和“不正确”要全部反过来。所以王小帅们必须要否定童年才能进入少年,但仍然是被人告知的。第三个人格就是经历八十年代末九十年代初,这代人开始对从前加以思考。这些思考不一定能和年轻人沟通,比如九零年以后出生的人怎么看这些,我非常没有把握。我感觉九零年以后出生的人人格裂变非常快,不需要十年之后分裂出第二个人格,他们面临未来的社会已经分裂出了很多人格,它们是并列的,有一个当代性的平行状态,而并非在时间中交错的。

现在的年轻人还能听父辈说,但再往下就完全断裂掉了,那么这个社会演变的某段进程是不是就被掏空掉了?它是不是在一代一代人的屏蔽中被掏空掉了,最后就变得真正不存在了?历史往前发展不一定非要回顾过去,但是过去如果不梳理清楚,在往前发展的过程中是慌乱的,基础是虚的。现在感觉社会并没有给那一小段历史一个回忆的环境,这种断裂感是记忆和知识的彻底铲除。这种断裂是很危险的,如果历史重演,是无据可查的。我想电影多多少少(虽能力有限)可以补充记忆的断层,每部电影记录一点点,就组成了记忆链条。

▲第六代导演王小帅

戴锦华:王小帅在《闯入者》这部片中似乎试图在超越自己。第六代一直描述“个体”,而这部片子指向社会、家庭,同时是回望一个“根”,回望我们走过的路上制造的灾难和我们心里的疼痛,我们挽救的努力和挽救的无效。

中国当代史被掏空的、被挖掉的时段,其实又是实实在在被填充起来了,这恐怕是当代每一个中国人都要面对的。不论你是在文革结束后多久出生的,毕竟这是你的父亲母亲、爷爷奶奶生命里的时段。

“历史与记忆”是我差不多十年来所关注的问题,但我的关注刚好缺了一个点:个体,也就是不同地域、不同年龄的人们对于二十世纪中国的记忆。我一直以来关注的都是历史的叙述、记忆的叙述,历史和记忆叙述的不同、变形,或其中怪诞的逻辑。我用“故乡、他乡”,“认贼作父,指父为贼”和“胜利的失败者”这三句话来概括在“历史与记忆”的书写当中非常奇特的怪诞逻辑。而小帅不同的是,他是在个体生命经验的前提之下去表述。

「 支持!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅网刊微信公众号