编者按

保马今日推送王璞老师的文章《葛兰西与中国左翼:重新评价一场错过的相遇》。相较于各式各样的西方理论进入中国思想界的浩大声势,葛兰西理论在东方所进行的这场旅行就显得不那么突出,甚至有些“不合时宜”。但如果我们能够回顾中国革命在军事战场、文化战场上进行过的大大小小的斗争,就会发现葛兰西实际上始终与中国各个时期的左翼人士都保持着“同时代”的关系:不论是作为探索者的毛泽东、瞿秋白、鲁迅,还是今天作为建设者的“新左派”,或在党的建设问题上与之不谋而合,或在译介中探出新路,或在艺术战线上孤独苦斗,或在思想激荡中重温死火——他们都与葛兰西息息相关,并真正成为了他理论所寄托的“无穷远方”中的“无数人们”。葛兰西的种子始终埋藏在中国社会的土壤中,因为它曾开出过绚烂的花,我们也就有理由期待它能够在无比耐心的栽培下结出丰硕的果。

葛兰西与中国左翼:重新评价一场错过的相遇

文 | 王璞

译 | 张靖松

作为“中国的同志”的葛兰西:时间差(Time Lag)与同代性

我们能否从葛兰西-中国二者间的对话—一场事实上并未准时发生的对话—的角度来考察中国左翼的历史及其当前命运呢?从20世纪90年代开始,安东尼奥·葛兰西(Antonio Gramsci,1891—1937)才真正在中国批评话语中成为一个值得注意的存在,并成为当代中国知识分子经常加以援引或诉求的思想资源。许多人也已经注意到葛兰西与中国左翼间的相似之处。这种相似,必须被定义为一场“错过的相遇”。葛兰西的思想事业与中国漫长的革命(从五四新文化运动到“文革”)在彼此孤立的状态中发展着,更准确地说,它们“受困于”各自不平衡的发展过程中,并因此以自己的方式成为“例外”。2但是另一方面,我将会详细说明的是,葛兰西与中国左翼都对一些类似的文化、政治以及社会的境遇作出了回应,展示出了一段我称之为二者共同经历的“两次世界大战间歇期”(interwar)的时刻。比如,刘康就曾由此对葛兰西与中国左翼提出一个著名说法:未相会的战友3,即“comrades-in-arm who never met with each other”。

弗雷德里克·杰姆逊、罗贝托·戴诺托主编《葛兰西在全世界》,杜克大学出版社 2020 年版

本文无意提供一部葛兰西在中国大陆的接受史研究,但也必须要从中国与这位意大利马克思主义思想家、革命家相遇的时间差说起。当葛兰西的毕生著作第一次被引入中国时,中华人民共和国已经成立八年了。1957年,第一部中文版葛兰西传记4出现在社会主义改造与建设的火热氛围中。在这里,有必要提及一个已经被遗忘但极富启发性的历史细节:事实上,葛兰西的著作也同样是在20世纪50年代被引入英语世界的。乔治·德温特·汤姆森(George Derwent Thomson),一名英国马克思主义学者、活动家,之后成为毛泽东主义的拥护者,在他对葛兰西《现代君主论》(The Modern Prince and Other Writings)的书评中就提出了葛兰西与毛泽东之间的对比:“正如毛泽东给自己定下将马克思主义的普遍真理运用到中国革命中的任务那样,葛兰西也同样将这些真理运用到意大利革命中。”5

但在毛泽东时代的中国对国际共产主义大团结的赞颂之下,葛兰西主要被描绘成一位革命烈士而非政治思想家。葛兰西富有战略意义的思考与中国革命道路之间的潜在关联,从未真正进入中国共产党的理论意识中。而在20世纪60和70年代,中国共产党人则专注于反修正主义对“无产阶级专政的历史经验”的论辩,以及“继续革命”的另类道路。到了1980年代,又有几本葛兰西的介绍性著作在社会主义的中国面世。6而被汤姆森称为“意大利第一个马克思主义者”的葛兰西在中国的接受程度发生改变,离不开1981年佩里·安德森(Perry Anderson)的《西方马克思主义探讨》(Consideration on Western Marxism)的影响。“文革”的结束以及随后开始的改革,才让这些公开性的对“西方马克思主义”的大规模译介和讨论得以出现。正如刘昕(Liu Xin)在他对葛兰西在中国的影响的研究中所说明的那样,安德森的书“将中国知识分子重新引到这位已经被遗忘了将近二十年的西方共产主义运动的领袖人物这里”7。“新时期”以来对葛兰西著作的兴趣,与西方马克思主义的引入密不可分地纠缠在一起:在“文革”之后,西方马克思主义话语在中国知识界的转变中起了特定作用。

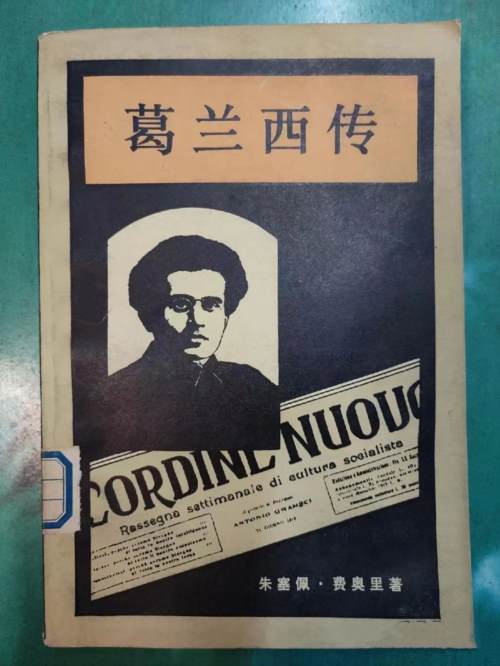

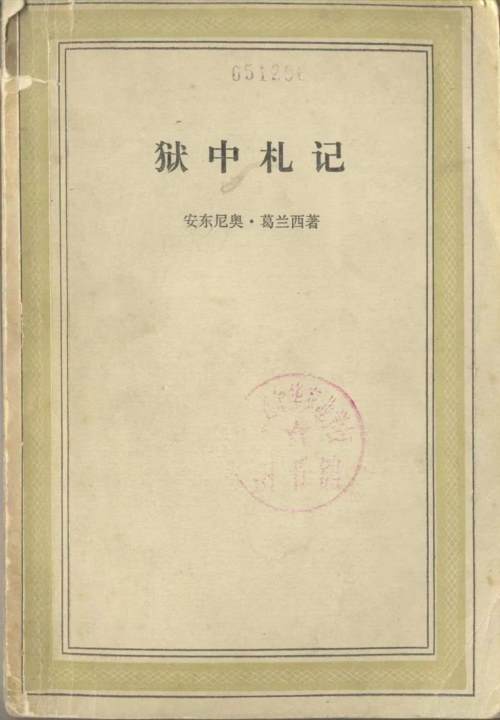

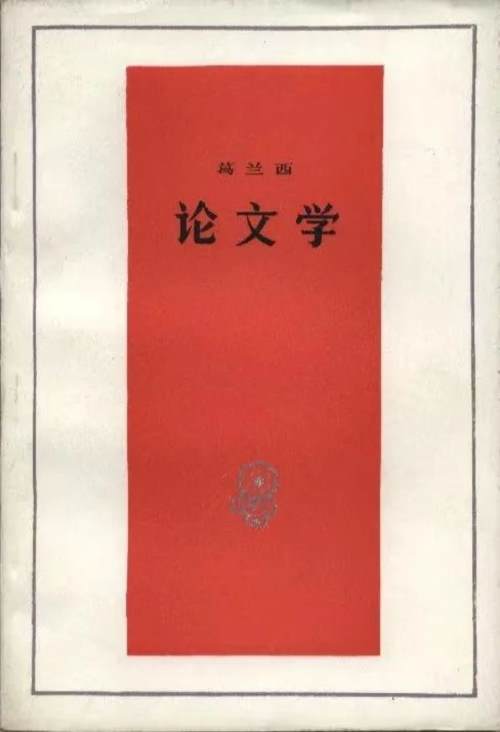

80年代葛兰西相关译著一览(由左至右):朱塞佩·费奥里的《葛兰西传》(吴高译,人民出版社1983年版)、詹·约尔的《“西方马克思主义的鼻祖”—葛兰西》(郝其睿译,湖南人民出版社1988年版)、《狱中札记》(葆熙译,人民出版社1983年版)、《葛兰西论文学》(吕同六译,人民文学出版社1983年版)、《陶里亚蒂论葛兰西》(恩内斯托·拉焦尼埃里编,袁华清、杨国顺、吴泽恩、王干清译,人民出版社1983年版)、《西方马克思主义译文集》(中共中央党校科研办公室1986年版)。

换句话说,或许有些讽刺意味的是,葛兰西进入中国的思想话语正巧与中国“告别革命”(farewell to revolution)撞在了一起。1992年,中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局—中国主管国际共产主义运动资料出版的官方机构—出版了中文的葛兰西《文选》8。对葛兰西的著作而言,人们几乎找不到一个更不适合的氛围了:在后冷战局面下,整个社会迅速地接受了市场和资本的“美丽新世界”。甚至对西方马克思主义的兴致也在减弱,而与社会关系的迅速商业化与商品化相呼应,后现代主义引发了大讨论。正是由于这种对左翼话语的普遍厌倦,中国学者们对《狱中札记》(The Prison Notebooks)最初的反应“要么是冷淡,要么是漠不关心的”9。

上:《葛兰西文选(1916-1935)》,中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,1992

下:《葛兰西文选》,人民出版社,2008

只有当相关发展的令人震惊的结果以及中国经济腾飞所带来的社会代价被广泛地意识到,还有20世纪90年代末反对新自由主义-发展主义的市场拜物教的论辩爆发之时,葛兰西的著作才作为一个引用的重点在当代中国知识界真正崛起。因为对批判新自由主义在全球和本土占统治地位的共识,这种话语最初被贬损性地打上了中国“新左派”(New Left)标签。在“新左派”对阵“自由主义”的背景下,葛兰西获得了新的认可,并且在中国本世纪的前十年与文化研究、后殖民主义、底层研究等学术潮流联系了起来。具体而论,是葛兰西的hegemony10这一概念被广泛且大量地使用。这个概念目前在中文里译作“霸权”,带有对文化霸权的强烈暗示,这样就将它与列宁-毛泽东主义所强调的“领导权”(leadership)的联系或多或少地淡化了—这个问题近来已经引起了新的讨论,也将在本文后面得到辨析。

论及葛兰西在除意大利外的欧洲各地中迟来的声望时,佩里·安德森用下面这个说法为他1976年的文章11作结:“我们尚未充分与我们的过去同时代(contemporary with our past)”12。中国对葛兰西的接受的时间差同样值得关注。在其中,我发现最有意义的是,以当代后革命的后见之明,今天我们终于能够和以葛兰西思想为代表的过去成为“同时代的”,也能够和中国左翼的过去成为“同时代的”。更确切地说,是在原有革命政治耗尽了其潜能之后,左翼人士们才不得不正视这两个遗留问题的“同时代性”或“当代性”(contemporaneity)—一个是葛兰西思想中的当代性,另一个是中国革命的当代性。在我看来,与这一时间差形成对照的是,任何将葛兰西的著作运用到对当代中国进行讨论的严肃工作,都必须建立在对葛兰西-中国左翼运动的平行关系的批判回归之上—那是一场错过的相遇,一种被遗忘的同时代性,是一个从20世纪20年代起革命战略调整、反思和实验的激烈过程。通过一系列时间差和同时代性的变奏,下文首先对现有的葛兰西的理论同中国马克思主义之间的比较进行批判;其次,将葛兰西从“西欧”(Western Europe)的语境中去地区化,并展示在“两次大战间歇期”这一共同经验的国际性时刻中,不同国家境遇之下革命的“领导权”(瞿秋白翻译为领袖权)战略是如何被表达、被想象、被实践以及被讨论的;再次,运用葛兰西的理论,重新考察红色中国的武装斗争政治路线与文化“阵地战”的军事艺术(表现在鲁迅的作品中)之间不平衡但辩证的结合;最后,揭示葛兰西“民族-人民的”(national-popular)概念化过程与中国的左翼政治中“人民”(“the people”)的关系,并以对《狱中札记》与当今中国之关联的思考作结。

葛兰西与毛泽东:阿里夫·德里克的比较

1983年,阿里夫·德里克(Arif Dirlik)通过发表《马克思主义革命意识的困境:毛泽东、安东尼奥·葛兰西和马克思主义革命理论的重构》(“The Predicament of Marxist Revolutionary Consciousness: Mao Zedong, Antonio Gramsci, and the Reformulation of Marxist Revolutionary Theory”)一文,向英语世界提供了葛兰西-毛泽东的一种比较,这是为“新时期”中国左翼遗留问题进行辩护的重要学术声音。一开篇,德里克的论述将葛兰西假定为理论的一面,而将毛泽东假定为实践的一面:

冒着耸人听闻的风险,我认为或许可以这样理解:毛泽东做了葛兰西所设想的事情。毛泽东并没有沉溺于理论思辨本身。潜藏在他革命实践之下的种种考量,始终与他总是以实践为目的的革命活动与写作紧密结合。同样重视实践的葛兰西,却因其悲惨的境遇被迫投入思辨中。由他在监狱牢房里提出的应对意大利政治难题的领导权概念,至少对葛兰西思想的初学者来说,通常可以理解为是对毛泽东的行动的描述。13

葛兰西(居中者)

德里克在对毛泽东主义的评估中所关心的核心问题是:为什么中国革命看重意识、文化和文化革命的问题?他向葛兰西的领导权思想寻求答案。毛泽东的新民主主义方案(在宪法中确立“人民民主专政”的中国式人民统一战线)“表现为一种在领导权思想导演下发生的戏剧”14。由于中国革命的长期性,中国共产党须强调贯通各革命阶级的领导地位的重要性。毛泽东的马克思主义中国化也与葛兰西民族-人民的文化思想有相同之处。从某种程度上说,德里克的工作是为当时在国内外都遭到谴责的毛泽东主义找寻新的办法,来辨明其国际上的相关性。他甚至把葛兰西和文化革命的激进逻辑联系起来。15不过,德里克当然知道葛兰西与毛泽东之间的差异,他想要提醒读者的是,就葛兰西而言,领导权问题是与资产阶级市民社会相联系的。同时,在中国社会与历史研究中,“civil society”—中文译为市民社会或公民社会—的概念适用性一直都是马克思主义革命者同专业学者论辩、论战的导火索。

德里克关于革命意识问题最重要的结论,则关系到20世纪马克思主义的主要困境。葛兰西和毛泽东在理论和实践上都达到了列宁主义理想中党作为阶级意识的先锋队的极致:“毛泽东和葛兰西对文化与意识的难题的相似认识,特别是在对革命意识同革命者具体面对的文化意识之间的关系的探讨上,为理解马克思主义革命理论打开了一个新的维度。”16意大利与中国的马克思主义者都拒绝以一种抽象、纯粹的决定论的方式来看待阶级身份,他们主张在社会经验的动态变化和不断形成的过程的基础上定义阶级意识。“一个真正领导的(hegemonic)阶级……‘会将其他利益与自己的利益相接合’……一个试图建立自己领导权的阶级也必须理解自身所处的文化和社会。”17毛泽东和葛兰西都坚持列宁主义政党的模式,但在克服党与人民群众分离的斗争中,他们“意识到,必须把党与党力图代表的工人阶级紧密结合起来”18。与葛兰西的理论相呼应的是,“毛泽东的群众路线思想,即取得领导地位而非统治人民群众,可能是最接近解决阶级意识与阶级身份难题的政治办法了”19。然而,德里克立刻补充道:“它最多也只是接近”,因为它没有“废除和人民的分离”。20

《狱中札记》意大利文版

至少从某种程度上来说,德里克的考察回应了对20世纪共产主义实践失败的普遍看法。佩里·安德森在追溯西方马克思主义的根源时,深刻地认识到了革命的马克思主义在西方(先进的资本主义国家)的历史性失败;20世纪80年代初,德里克则是针对中国,特别是激进左翼的衰落,以及东方和第三世界中社会主义的整体没落而写作的。他把葛兰西归于思想,把毛泽东归于行动,似乎也证实了更深层次的理论与实践的分裂或发展不平衡的问题,而这个问题实际上是葛兰西和毛泽东苦苦尝试克服的。德里克总结道:“社会主义者仍须面对挑战,找到一种既民主又忠于社会和经济平等愿景的政治战略。”21这种对列宁主义政党政治的批判在埃内斯托·拉克劳(Ernesto Laclau)和尚塔尔·墨菲(Chantal Mouffe)对葛兰西领导权思想的重新阐释中得到了彻底的发展,两位理论家试图使葛兰西的思想摆脱列宁主义的僵化,并提供了“接合”的逻辑,以作为激进民主的基础。按照拉克劳和墨菲的说法,葛兰西的“领导权的民主实践”概念仍然“不能完全克服经典马克思主义的二元论。对葛兰西来说,尽管不同的社会要素都具有通过接合实践而达到的、仅仅是关系上的同一性,但在每一种领导权构造(hegemonic formation)中,总是必须有一个唯一的统一原则”。22拉克劳和墨菲对葛兰西“本质主义中心”的判断,在关键意义上联系着中国马克思主义的历史经验,但也可以看作是向社会主义革命的一种左翼式告别。

瞿秋白与领导权(Hegemony)概念23

刘康在其1990年代中期的著作中,提出另一个既比较了葛兰西思想与中国左翼思想,又更明晰、具体的观点。面对后冷战时代资本主义全球化的新现实,刘康指出,西方的学术左翼将葛兰西的著作挪用为一种反本质主义话语,该话语“无关乎社会革命的当代文化问题”24。刘康不满“告别革命”,提出了要回归葛兰西及中国马克思主义者所共同关注的领导权和文化革命的“同时代性”。他特别论及另一位马克思主义思想家和活动家—瞿秋白。

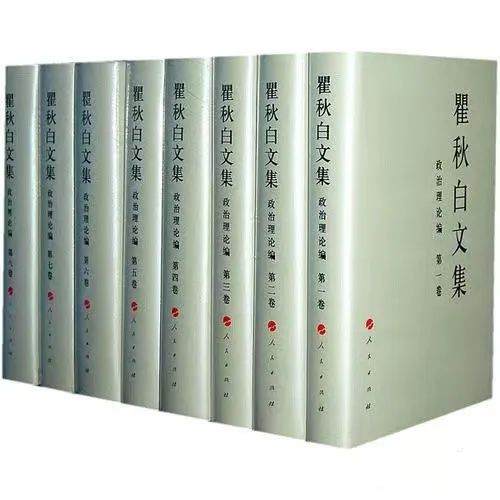

瞿秋白(1899—1935)是中国现代重要的文学批评家和知识分子,他参与了五四新文化运动—这长期被认为是中国自己的启蒙运动—之后的马克思主义转向。像葛兰西一样,瞿秋白在1921年前往莫斯科并参加了共产国际第三次代表大会。正如葛兰西在意大利背景下提出了“南方问题”25,把毛泽东在1925—1927年国民大革命—共产党第一次在其中扮演重要角色的非西方革命—最后时期的农民运动考察报告介绍给全党,瞿秋白是第一人。1927年,曾作为民族资产阶级民主革命的核心的联盟关系,在国民党与中共之间断绝了,导致了广为人知的“中国革命悲剧”26。在统一战线崩坏,以及1927年国民党右翼对共产党员进行全国范围屠杀的氛围之下,瞿秋白在混乱的时刻短期担任了中共临时总书记。在他生命的最后十年里,正如刘康所说,“瞿秋白的思想在许多领域都与葛兰西有所重合、相交”。具体而言,“他对五四思想中现代性的西方领导权的批判,以及他的农村文化革命理论与实践,主要为建立中国的马克思主义做出了贡献”。27从第一次革命统一战线的失败中醒悟后,瞿秋白对由五四启蒙运动所开创的资产阶级民族文学与文化的“欧化”(Europeanization)发起了有力的进攻,并提倡一种基于“大众语”的文化改革,且最终进行了试验。与葛兰西对民族-人民的文化的兴趣相同,瞿秋白提出了大众文化,支持将俗语作为潜在的文学语言,并试行汉语书写系统的拼音化(romanization)以解决工人及农民的文盲问题和革命文化的宣传问题。他将五四一代的中国城市知识分子描述为“流浪的薄海民”28,他们与传统的中国相疏远,而在政治上又无所依靠或感情用事。这同样让人回想起,葛兰西对现代意大利知识分子社会-政治上的弱点所作出的冷峻判断。瞿秋白既参加了中国共产党领导的城市文化斗争,也参加了在农村的军事斗争(后者导致毛泽东主义产生)。当中国红军因国民党的军事行动被迫开始长征—一场从中国南方转至西北的牺牲惨重而悲壮的战略转移—时,瞿秋白被留在原苏区,不久即遭国民党逮捕。1935年,当葛兰西还在法西斯统治的监禁中时,瞿秋白就已经被国民党杀害了,这距离他遭捕不过数月而已。

左:《瞿秋白文集·文学编》,人民文学出版社,1985

右:《瞿秋白文集·政治理论编》,人民出版社,2013

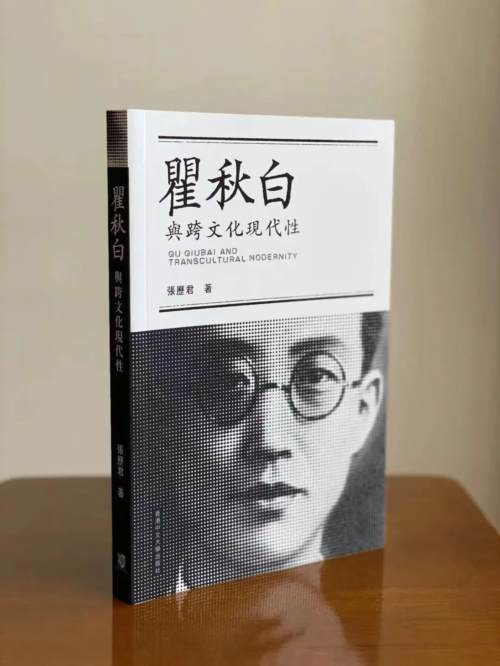

然而,在中国香港学者张历君(Lik-Kwan Cheung)看来,刘康富于启发性的阐述仍不能令人满意:因为尽管它意在凸显革命实践问题的重要地位,但仍未超出马克思主义文化理论的范围。与刘康关注瞿秋白批判现代中国文化欧化并提出民族-人民的文化相反,张历君2010年的论文—我认为是本世纪以来以中文发表的最重要的葛兰西研究文章之一—强调了葛兰西和瞿秋白二人都是共产主义革命实践的战略思想家。具体而言,张历君的文章以《现代君主与有机知识分子:论瞿秋白、葛兰西与“领袖权”理论的形成》为题,揭示了在葛兰西著作与中国左翼传统中,二者对领导权概念使用的共同基础。29

首先,张历君引出了佩里·安德森对领导权概念的梳理:在共产主义运动中,这一概念从俄国的进步民主传统一直发展到第三国际,然后才有葛兰西的用法。张历君认为,安德森所提出的谱系比拉克劳和墨菲所提供的更为“扎实”。30安德森1976年的研究强调了领导权概念并非由葛兰西所创,相反,这一概念“之前就有一段很长的历史”31,特别是从19世纪末起,到十月革命的俄国革命实践的历史。从列宁主义或布尔什维克主义的政治话语来看,“hegemony”(gegemoniya)意味着对“资产阶级革命中的工人阶级”32领导地位的理论论争。然而葛兰西却不得不面对社会主义革命的衰落,以及“在稳固的资本主义社会中,资产阶级的机构统治着工人阶级”33这一现实。在1922年第四次代表大会上,共产国际“首次使俄国的领导权口号的用法国际化”,呼吁无产阶级的“领导权高于其他在反对资本主义斗争里的阶级联盟中,各被剥削阶级的领导权”。34葛兰西参加了这次大会,而他随后在《狱中札记》(Prison Notebooks)中处理“hegemony”(egemonia)这一术语的方法正来自共产国际的定义。但他不仅仅是推广或是使这一概念普遍化,而且还使之适用于“西欧发达资本主义”35—在那里,资产阶级市民社会就是几乎无法逾越的堡垒,资本主义统治不仅建立在强迫之上,而且还建立在认同的基础上。“这是全新且具有决定性的一步。”36

张历君 《瞿秋白与跨文化现代性》,香港中文大学出版社,2020年

安德森首要关心的是,葛兰西对领导权模糊的处理,提出了(据安德森的结论而言,葛兰西也没有能够回答)在西方发达资本主义社会中,社会主义革命面临的种种困难。而张历君试图随着“理论旅行”进入到旷日持久的中国革命—与西欧状况及俄国布尔什维克经验都不相同的“东方”例子—中。37瞿秋白也参加了第三国际第四次代表大会(尽管我们没有证据表明他和葛兰西曾在莫斯科见过面),并且在那时他就已经是一名杰出的俄国资料的中译者了。正如张历君所提醒我们的,瞿秋白一定早就熟悉列宁对“gegemoniya”的讨论,他也是公认的、最早在20世纪20年代的中国民主革命中提出列宁关于工人阶级领导地位问题的中国左翼人士之一。瞿秋白使用的中文术语是领袖权(leadership),而它之后就不再流行了,变成了另一个更常见的词:领导权。张历君指出:在国共第一次联盟的危机时期,瞿秋白明确地肯定了英语的“hegemony”与他的术语领袖权是一样的,这一点令人信服。在1927年名为《中国革命中之争论问题》的长文里,瞿秋白强调了哪个阶级才是统一战线中“领袖阶级”(Class-Hegemony)的问题,并尽可能详细地讨论了无产阶级与资产阶级争夺“领袖权”(Hegemony)的斗争。38瞿秋白通过在中英文中给出两个关键词,创造了像“hegemony”一样的领袖权概念。最后,张历君比较了瞿秋白对领袖权(“hegemony”和“leadership”)的关注,以及葛兰西对“egemonia”“direzione”的模糊用法,认为他们至少都有着列宁主义以及第三国际的“共同的理论资源和政治传统”39。

瞿秋白剪影

张历君理论爬梳的主要突破,不仅在于关注了革命术语的演变路线,更重要的是,它改变了中国当前对葛兰西话语的聚焦点,并将其与中国在民族民主革命尚未完成的情况下,把对阶级领导权(hegemony/leadership)所进行的战略思考与实践的自有独特传统重新联系起来。葛兰西的领导权概念,正如我之前提及的那样,在当代中国被更多地译作霸权。伴随着拉克劳和墨菲的反本质主义与反列宁主义的潮流,这一理论术语目前主要是从“文化霸权”(cultural hegemony)的意义上来理解的。为了抵制这种当前在葛兰西笔记的阐释中对文化的过度强调,张历君敦促我们将葛兰西的“egemonia”/“direzione”译回瞿秋白的领袖权这一术语,并将葛兰西的著作看作与中国左翼进行深层对话的革命战略话语。

拉克劳、墨菲 《领导权与社会主义战略》第二版书影,Verso,2001

在我看来,张历君的阐述能够很好地帮助我们重访作为共同经验的国际两次大战间歇期,而不是按人们一般假设的那样,非把当时全球的革命讨论划分为“西方”、俄国(“东方”)以及“非西方”不可。安德森已经指出,葛兰西及其他许多20世纪西方马克思主义者,“代表了对欧洲工人运动最后最具有战略意义的讨论”。但实际上,葛兰西的思想也充分呼应了非西方的马克思主义者的种种探索,即应该如何基于本民族的状况来接受列宁主义路线。其中,正是因为葛兰西和瞿秋白基于他们对完全不同的民族现实及经验的反思,他们对列宁主义传统的介入才形成了有革命力度的国际同时代性。

随着这种马克思主义的“去地方化”40(也就是去除马克思主义的西方中心地方性),我们更能够从历史和政治上看出,为什么葛兰西和瞿秋白是“战友”。正如张历君所提及的,突发的十月革命是20世纪的真正开端,这一世界历史意义,在作为革命者的两人的主体建构中扮演着重要作用。41刘康也提出:“只有当把他们表述其概念的历史文本放在一起比较时,瞿秋白与葛兰西之间的许多相似之处才显得令人惊奇。”42在他们为适应现代列宁主义-雅各宾式政党/君主,而成为新型知识分子的努力下,受后十月革命左翼运动影响的种种溃败,决定了他们理论和战略上的反思。葛兰西的重新调整,植根于对德国三月行动43中“运动战”的失败、对法西斯统治下年轻的意大利政党受到的巨大打击的回应。他提出一条关于领导权斗争的注解:“我们的调查应以这个政治-历史的标准为基础:一个阶级占据统治地位有两种方式,即领导[leading (dirigente)]和统治[dominant (dominante)]。它领导相关联的阶级,统治敌对的阶级。”44 1927年,随着统一战线的垮台,白色恐怖的灾难袭来,国民党右翼的胜出也给予年轻的中国共产党几乎致命的一击。据瞿秋白所说,在第三国际指导下最终失败的国民革命中,中国共产党没能够在与民族资产阶级的联盟中保住其领导地位,也没有能够依赖农民的政治力量。瞿秋白对领袖权的竭力主张(正如张历君所说明的)以及他为群众所提出的文化改革(正如刘康在阐述中所强调的),都基于对中国资产阶级启蒙与革命中不彻底性的批判,以及对阶级联盟中新主体性的探索。这种状况注定了中国左翼会在政治和文化斗争中对军事(或战争)艺术进行长期探索。

鲁迅与军事艺术

众所周知,昆廷·霍尔(Quintin Hoare)和杰弗里·诺维尔·史密斯(Geoffery Nowell Smith)力图阐明并详细解释葛兰西的领导权理论,将上引文章中的“dirigente”翻译为“知识和道德的领导地位”(intellectual and moral leadership),与通过武力(潜在地并且最终是军事的)进行“统治”(domination)或“清算”(liquidation)形成对比:“一个社会集团的统治地位(supremacy)通过两种方式体现出来,以‘统治’的方式和以‘知识和道德的领导地位’的方式。一个社会集团趋向于‘清算’或‘征服’,也许甚至还会通过武装力量统治诸敌对的团体,而领导诸同类和相近的团体。”45

《狱中札记选》,Quintin Hoare,Geoffery Nowell Smith编译

许多极其重要的评论都更关注中国左翼迈向政治领导权(political hegemony)的“万里长征”,或对国内外敌人的清算。有了1925—1927年国民革命的创伤经验,中国共产党意识中的当务之急自然是政治的领导地位(political leadership)问题以及军事斗争问题,最终催生了毛泽东主义的军事科学。毛泽东,最高明的战争艺术家,其军事路线用他那句著名的口头禅来总结就是:“枪杆子里面出政权。”46中国革命,长期被视为军事经验(既有积极的也有消极的)的历史百科全书,它包括:城市暴动,农民起义,农村军事根据地(毛泽东路线的起点)和游击战,悲壮的长征(一场战略撤退、转移),抗击日本侵略的“持久战”,1945年后的谈判和全面内战(类似于“阵地战”的战争),接管中国大陆(夺取权力和“运动战”的决定性一步),在朝鲜的国际主义战争,镇压反革命力量(社会改革的军事化策略),“反帝反霸反修”的斗争战略,等等。

符合这种军事斗争丰富性的正是毛泽东主义话语—以斗争哲学(philosophy of struggle)为特征的话语—的军事化本身,以至于政治的领导地位也总是意味着军事的领导地位(military leadership),以及为这样一种领导地位而进行的政治斗争中的军事指挥。正如当代中国葛兰西著作的杰出译者陈越所言,这一事实是一个缩影,最生动地表明了军事术语和军事科学(主要源于克劳塞维茨的著作)在左翼政治语言中的扩散:从恩格斯到考茨基、卢森堡、列宁、托洛茨基,直至毛泽东。毛泽东的“人民战争”(people’s war)话语根本上是“让战争的敌对性返回政治”,而对葛兰西来说,“战争是市民社会的密码”。47这一论述可以追溯到拉克劳和墨菲对马克思主义-列宁主义传统的批判中:“从考茨基到列宁,马克思主义的政治构想都依赖于一种想象,而这种想象有很大一部分要归功于克劳塞维茨。”拉克劳和墨菲重新审视了这种政治的军事化:“从考茨基的‘消耗战’(war of attribution)到布尔什维克化运动和‘阶级反对阶级’这种极端的武装主义(militarism),建立一条严格的分界线被认为是政治特有的条件—‘政治’被单纯地设想为阶级斗争的领域。”通过强调葛兰西“知识和道德的领导地位”概念,他们的激进民主哲学认为,“阵地战”代表了一种更加多变的,且在市民社会中,实际上是抵抗预定阶级身份政治的去军事化方法:“的确,军事隐喻在这里是在相反的方向上被隐喻化的:如果在列宁主义中有一种政治的军事化(militarization of politics),那么在葛兰西那里就有一种战争的去军事化(demilitarization of war)。”48

《战争论》(全十卷),商务印书馆,2019

被毛泽东农村包围城市的军事-政治遗产所遮蔽的是,在国民党控制下的城市地区中,直接的阶级战争是几乎不可能发生的,那么,文化的、知识的和道德的斗争场所(或者用中国共产党自己的说法,文化战线和统一战线工作)就具有极端重要性。刘康认为,“根据葛兰西的理论,中国革命遗产的一个主要特征可以看作,通过文化革命来建构并巩固革命领导权(revolutionary hegemony)”49。这里我将进一步主张的是,在列宁主义-毛泽东主义的实践那里,实际上并不存在军事-政治斗争(以农村为基础以至于中国共产党被看作农民的党)同文化革命(其在城市区域中的存在很容易被忽略)之间的“严格的分界线”。相反,恰恰是两条“战线”多元决定的(因此是不平衡但有时是高效的)互补性和相互渗透,将中国革命的经验界定为一个整体。在我看来,有必要正视在每一历史的紧要关头上,这种军事统治的政治化与文化-知识-道德领导地位(cultural-intellectual-moral leadership)的军事化之间的辩证纠缠。

为了达到对文化领导权(cultural hegemony)的葛兰西式的军事解读,我们需要探究鲁迅在中国左翼历史中所扮演的角色。鲁迅(1881—1936),是公认的20世纪中国最重要的作家和知识分子,以其批判的力度、现代主义的深度及精神的战斗性而闻名。这里我们要关注他生命中最后但也许是最具争议性的十年,其间,他成为中国左翼文学、文化及艺术运动的精神领袖。在1933年瞿秋白介绍鲁迅著作的文章中,他通过分析后者从“进化论到阶级论”,“从绅士阶级的逆子贰臣到无产阶级和劳动群众的真正的友人,以至于战士”的知识-政治轨迹,从而将其偶像化。50在瞿秋白看来,鲁迅最终将他的阵地转移到了中国左翼的新“壕堑”(entrenchment)中。当1940年提出“新民主主义”(“新民主”,即带有中国共产党领导权的民族-人民战线,参见后面的讨论)的方案时,毛泽东回顾了中国左翼的队伍。尤其著名的是,他将鲁迅奉为“中国文化革命的总指挥”51。

俞启慧木刻版画《鲁迅与瞿秋白》

这种军事化语言不只是作为隐喻的结构存在于鲁迅的文化实践之中,文学军事化也是鲁迅左翼写作和活动的一种主要创作特征与生产方式。在成为左翼的1928—1936年间,他促成杂文这一新近发明的文体进入到中国革命文学中。杂文,通常译作“miscellaneous essay”,是一种论战形式的随笔写作,代表了中国文学现代性最不纯正的状态(并且因此在政治上是富有成效的)。正如毛泽东的战略建立在半封建半殖民地中国的薄弱环节—农村腹地中一样,鲁迅创造的杂文也能够在今天学者称为“上海摩登”的“印刷资本主义”中找到一个薄弱环节。他设法通过成为一位进行随笔创作的“军事战略家”,来达到战斗目的:他不断改换笔名,在不同的出版地点变更文学营垒的阵地,用各种各样印刷上的方法同国民党的审查制度玩“捉迷藏”。上述种种做法,都通过其对抗性,在不断缩小的文学领域中努力打开一个论战的空间。而这并不意味着鲁迅把一个文学的领域,转变成一个为革命的政治论坛。相反,这事关把全部这些实践上的“战略”,纳入他把杂文写作作为美学上和体裁上的一种次文类的“决策”中;还事关创造一种真正的革命文学的前沿阵地—其中,革命政治能够具体地展现自身,而不是简化成一个空泛的理想或纯口号的呼喊。他通过这样做,将文学推向“文学性”的零度,写作在那里必须冒着非文学性的风险,以发挥它在革命危机中的作用。因此,杂文就意味着“文字学的游击”(grammatological guerilla)。用鲁迅自己的话来说:“生存的小品文,必须是匕首,是投枪。”52在杂文的每一处论战中,我们都能够看到小规模的、具体而微的文学“游击战”(war of maneuver)。

《鲁迅全集》,人民文学出版社,2005

但总的来看,众多杂文的产出又不止如此,它们构成了为文化、知识和道德的领导地位的不屈不挠的、艰苦卓绝的、富有耐性的“阵地战”。通过将一篇篇杂文收进1932年出版的书中,鲁迅还预想了一种包含所有他从反动派和极“左”分子那里所接受到的攻击的文集,他把这个集子称作《围剿集》。53也就是说,他在其杂文作品中进行的反击,在国民党统治下—鲁迅称之为“最黑暗”的时期,而修正主义历史学家之后称之为中国“资本主义的黄金年代”—半封建半殖民地中国的城市中心,形成了一种看似不可能但却持续的反围剿及反攻运动。瞿秋白给出了杂文写作的先锋性定义:“战斗的‘阜利通’。”54瞿秋白同样敏锐地将白色恐怖下鲁迅阵地战的特征描绘为“韧的战斗”和具有葛兰西精神的“壕堑战”。55这种“游击战”与“阵地战”的结合,在鲁迅1925年写作的散文诗56中就有预示。在那首诗的存在主义语言中,一方面,文学是“盾”,意味着坦然抗拒虚妄、空虚与绝望;另一方面,写作是一种无畏的“掷”的动作,抛去自己“身中的迟暮”。57

鲁迅反围剿的军事修辞使人想起,在同一时期中国共产党反抗国民党数次“围剿”进攻的军事斗争。当中国共产党在延安找到其新的根据地后,已经开始获得党内中央领导地位的毛泽东宣告红军在国民党所有的进攻之下挺了过来。鲁迅的活动与这些武装斗争在地理上和战术上是完全分离的。但是,在毛泽东对作为第一次国内革命战争的1927—1937年—也是葛兰西在监狱中的十年—的回顾性描述中,鲁迅的事业却具有特殊重要的地位,且被放在与中国共产党漫长武装斗争的开端相同的位置。毛泽东所总结的这种重要性,需要在这里大篇幅地引用一下:

第三个时期是一九二七年至一九三七年的新的革命时期。因为在前一时期的末期,革命营垒中发生了变化,中国大资产阶级转到了帝国主义和封建势力的反革命营垒,民族资产阶级也附和了大资产阶级,革命营垒中原有的四个阶级,这时剩下了三个,剩下了无产阶级、农民阶级和其他小资产阶级(包括革命知识分子),所以这时候,中国革命就不得不进入一个新的时期,而由中国共产党单独地领导群众进行这个革命。这一时期,是一方面反革命的“围剿”,又一方面革命深入的时期。这时有两种反革命的“围剿”:军事“围剿”和文化“围剿”。也有两种革命深入:农村革命深入和文化革命深入。这两种“围剿”,在帝国主义策动之下,曾经动员了全中国和全世界的反革命力量,其时间延长至十年之久,其残酷是举世未有的,杀戮了几十万共产党员和青年学生,摧残了几百万工人农民。从当事者看来,似乎以为共产主义和共产党是一定可以“剿尽杀绝”的了。但结果却相反,两种“围剿”都惨败了。作为军事“围剿”的结果的东西,是红军的北上抗日;作为文化“围剿”的结果的东西,是一九三五年“一二九”青年革命运动的爆发。而作为这两种“围剿”之共同结果的东西,则是全国人民的觉悟。这三者都是积极的结果。其中最奇怪的,是共产党在国民党统治区域内的一切文化机关中处于毫无抵抗力的地位,为什么文化“围剿”也一败涂地了?这还不可以深长思之吗?而共产主义者的鲁迅,却正在这一“围剿”中成了中国文化革命的伟人。58

根据这段阐述,第一次国内革命战争中有两条战线。毛泽东是根据地地区军事斗争的领导,而鲁迅,一个无党派作家,一个共产主义支持者或同路人,领导了城市地区中的文化战争。更重要的是,毛泽东强调这两条战线是不平衡地发展着的,但同时,又是彼此不可分割甚至不可或缺的。鲁迅生活在一个被日本侵略、帝国主义、半殖民主义所分割,而且还有着深刻城乡区分的中国。就像葛兰西在监狱中一样,他被孤立在上海的书房当中,切断了与任何发生在农村的革命斗争的直接联系。但他文学的军事化展现了一种在高度反革命政权之下,进行领导权的非军事化斗争策略的可能性—这里已经有一重抗争文化中军事化和非军事化的辩证纠缠。而且,他孤独的杂文写作事业与军事-政治战线保持着一种遥远却强有力的联系。在鲁迅生命的尽头,他针对当时广泛存在的失败宿命情绪,写道:

我们自古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人……这一类的人们,就是现在也何尝少呢?他们有确信,不自欺;他们在前仆后继的战斗,不过一面总在被摧残,被抹杀,消灭于黑暗中,不能为大家所知道罢了……自信力的有无,状元宰相的文章是不足为据的,要自己去看地底下。59

这篇文章60含蓄地但无疑提及了中国共产党及其军队—在鲁迅看来是看不见的、“地底下”的斗士—经历漫长的撤退后,在中国的偏远地区继续活了下来。鲁迅坦然面对的“战争”,与中国共产党的有生力量之间的另一种关联,来自他临终时写的一段话:“外面的进行着的夜,无穷的远方,无数的人们,都和我有关。我存在着,我在生活,我将生活下去,我开始觉得自己更切实了,我有动作的欲望。”61对一名病重的斗士而言,上海夜晚是黑暗的,“无穷的”统一战线却在这黑暗中存在着。中国革命至少以诗化的形式,作为“切实”的整体浮现了出来。

位于罗马的葛兰西之墓

要再次说明的是,我的目的不只是要关注在漫长的中国革命中,较少研究到的文化革命领域,而是要解释其中存在着一种游击战与阵地战之间辩证的纠缠,即为了军事统治的战斗以及为了文化-知识领导地位的斗争。毛泽东与鲁迅之间的不平衡性及遥远的联系—中国左翼军事艺术的两面—与葛兰西在笔记中提出的难题形成了真正的同时代性对应。

从“民族-人民的”集团到当代中国

我们已经看到,在两次大战期间,就革命策略问题所进行的论辩中,葛兰西和中国左翼如何代表了这种论辩的强度与复杂性。最后,我们也许要回到葛兰西理论中另一个关系到之后的中国左翼运动的问题上。那就是“民族-人民的”(national-popular)文化与社会“集团”(bloc)问题。

陈越近年将他对葛兰西笔记阐释的重心放在“民族-人民的”这一概念上。在陈越的解读中突出的是,人民(the people)这一与中国革命相关且在其中极具重要性的概念。如何使“人民”概念化/具有政治性呢?从卢梭的作为集体意志的人民主权观念,到法国大革命;从19世纪社会主义运动的传统,到俄国和中国的共产主义实践:这个问题纠缠着现代解放政治。此外,又如何形成政治组织(政党)和“人民”的“高级文化”(一种新的知识形态)?作为葛兰西的《现代君主论》(Modern Prince)中文译者,陈越甚至主张“现代君主的人民性”(即雅各宾先锋党)只不过是“人民的革命性”。62

《现代君主论》中译本, 上海世纪出版集团,2006

在这一点上,我们不妨细读《狱中札记》中一些很少被引用的篇章,以表明葛兰西关于民族-人民的表述实际上与他对现代中国的解读联系在一起。在第五册笔记本讨论“民族-人民的”条目中,葛兰西直接把意大利语中“更严格意义上”的“民族的”和“人民的”,同“孙中山民族-人民的政治的三种原则”这一中文的例子进行比较。63正如葛兰西所发现的那样,中国革命先驱孙中山的“三民主义”(英语译为San Min Chu I,有时也译为Three People’s Principles)几乎很难译成欧洲语言。这很大程度上因为全部三种原则—民族、民权和民生—都重新指向中文特有的“民”(the people)这一事实。除了对中国革命话语中“民族”和“人民”概念的结合抱有很深的兴趣之外,葛兰西还关心在意大利和中国都出现的、相类似的知识分子与“人民”的疏离。他在同一条目中提及:“在中国,知识分子同样远离人民。”64这条线索带领我们回到他早前在同一本笔记中的《关于中国文化的札记》(“brief notes on Chinese culture”)那里。由于传统高级文化通用的书写系统,与群众所说的各种各样的方言之间的分隔,“中国就无法有流传很广的人民文化”。葛兰西的评述与瞿秋白对一种新的民族-人民的语言的要求有着惊人的相似性,而瞿秋白所倡导的大众语言不同于传统古典中文(文言文)与欧化的现代书写语言。葛兰西接着说道:“从某种意义上来说必须要引进音节字母。”65他甚至推断“俄语或英语字母”对中文来说更好。葛兰西不可能知道的是,和许多中国知识分子一样,瞿秋白也提出了中文的拼音化,甚至在中国苏区进行了试验。

众所周知,在孙中山传奇一生的尽头,他根据列宁主义党组织的模式改组了国民党,形成了国民党与年轻的中国共产党的联盟,以及与第三国际的合作。结果,国民党与中国共产党都尊奉孙中山为革命先贤,信奉他的民(人民/民族)的主张。国民党右倾化及屠杀共产党员之后,葛兰西分析了“孙中山右翼后继者们的政治”66,并发现他们仍在教育系统中宣传着三民主义(我们也忍不住猜想,葛兰西一定会在心里将欧洲法西斯主义的出现作为一个对照点)。因此他的第五册笔记本证明了他仔细阅读过相当数量的有关中国文化与政治的资料、书籍或文章。不幸的是,他并没有在有生之年看到中国共产党艰苦卓绝的革命最终成功建立了一个新中国,这个国家将人民写进了其正式名称:人民共和国(the People’s Republic)。

按照葛兰西的说法,“[一定的]基础(structure)和一定的上层建筑(superstuctures)形成一种‘历史集团’”;“只有一个全面的意识形态体系才能合理地反映出一定基础中的种种矛盾,并展现出革命实践的种种客观条件的存在”。67在“基础与上层建筑之间必然的相互作用”中—即“真正的辩证过程”—一个政治联盟可能会形成。在中国共产党漫长的武装斗争背后的,是一个建立具有“民族-人民”性质的新阶级联盟的持久艰苦的过程,是一个由工人阶级、农民阶级、小资产阶级(包括现代知识分子)以及民族资产阶级组成的人民的集团。毛泽东把这一将要出现的领导权概括为“新民主主义”方案或“人民民主专政”。这个方案不应被过度简化成对西方人民阵线的直接模仿,抑或对东方斯大林主义的战后人民民主方案不假思索的移植。中国共产党的事业基础,源自革命的不间断过程和马克思主义中国化的正面经验及反面教训。中国共产党在这个集团中的领导地位的组成,也伴随着葛兰西所言的知识分子与人民的疏离,以及人民的“高级文化”的创制,这个过程曾引起许多论辩(关于文化生产中“民族形式”的论辩只是其中之一,在某种程度上,葛兰西的第五册笔记本已经预见到了)。毛泽东在1949年后对中国社会主义道路的探索,可以被视作一系列在人民民主这一历史集团中克服统一战线与专政、统治(domination)与领导地位之间的矛盾的尝试。他最终也没能成功的方案便是“在无产阶级专政之下继续革命”。这一探索周期的最终失效,也几乎意味着民族-人民的集团的解体。

随着市场导向的改革,在资本主义世界体系中,一个“社会主义市场经济”的特殊存在出现了。直至今日,人民的政治(the politics of the people)对中国共产党当前发展主义(developmentalist)的治理来说,仍然是关键的遗产、权力来源以及合法性。在这个去政治化空间的特定情况下,“民族-人民”能否重焕活力,“人民”的集团能否重新建立?换句话说,中国共产党能否在“人民”中激活新的解放性的政治内容?在党内是否给批判的知识分子及其文化方案留有任何空间?这些问题潜藏于陈越在当今中国对葛兰西的解读背后。他得出一个极为哲学的、诗意的命题:“葛兰西和孤独。”葛兰西在狱中的孤独成为在当代文化政治中缺席的雅各宾分子的孤独。陈越敦促我们与这种孤独同在。68

汪晖 《死火重温》,人民文学出版社, 2000

在政党-国家的空间边缘,汪晖—一位重要的中国知识分子和学者,被认为是中国新左翼的代表人物—曾称鲁迅是“有机知识分子”(organic intellectual)的典范。69汪晖不只是想关注如何评价鲁迅的问题。他对葛兰西概念的使用,试图在全球资本主义、国家权力、大众传媒以及知识生产进行新制度化的进程中恢复阵地战。虽然新自由主义者与新左派的论争已经在当前文化视野中失去了势头,但中国的新左派一度代表了批判的星星之火,在这个迅速变化的后社会主义国家和世界中,在正形成的新围剿与壕堑里,并不完全受政党-国家的框架限制。当然,社会主义的人民政治的新形式,要重新创造的“人民”的新形式,都还无法确定,有待考察。70陈越引用了一句论阵地战的名言,来对他的葛兰西研究作总结:“这是一场全力以赴的、艰苦的战役,它需要具备非同寻常的耐心和创造力。”71陈越的语言是极简主义的,精神上丝毫没有盲目的乐观,却充满不屈的信心。因此,我也不想用一个悲观的答案为这篇文章作结。我们必须在各种形式的孤独中保持耐心与创造力,以求不仅保持与葛兰西同时代,还与毛泽东、瞿秋白和鲁迅同时代。葛兰西的种子仍然埋在中国社会的土壤中。72

注释:

1 译者注:本文系美国布兰代斯大学(Brandeis University)中国文学副教授、比较文学和文化项目主任王璞就葛兰西与中国左翼的关系问题所写文章的译文。原文载于弗雷德里克·杰姆逊(Fredric Jameson)、罗贝托·戴诺托(Roberto Dainotto)主编的《葛兰西在全世界》(Gramsci in the World, Durham: Duke University Press, 2020)一书。文章系统地阐述了葛兰西与中国左翼(特别是毛泽东、瞿秋白、鲁迅以及当今中国的“新左派”)这二者虽不在同一时空,却有着相似的理论术语、理论逻辑以及理论立场。译文经本人仔细审阅、修订,在此表示感谢。

2 例如,佩里·安德森将“葛兰西的情况”看作西方马克思主义崛起中的“例外”(Perry Anderson, Considerations on Western Marxism, New York: Verso, 1979, p.54)。译者注:中译本原文如下:“葛兰西的情况,作为决定这种理论从经典马克思主义语言普遍后退的历史规律的象征,是一个例外。”参见佩里·安德森:《西方马克思主义探讨》,高铦、文贯中、魏章玲译,人民出版社1981年版,第71页。

3 刘康:《全球化·民族化》,天津人民出版社2002年版,第86页。

4 译者注:即隆巴尔多·拉第斯·卡尔朋所著的《葛兰西的生平》,黄荫兴译,世界知识出版社1957年版。

5 George Derwent Thomson, “Gramsci, the First Italian Marxist”, in Marxism Today, 1(1957), p.61.

6 译者注:这里指的应该是朱塞佩·费奥里的《葛兰西传》(吴高译,人民出版社1983年版)和詹·约尔的《“西方马克思主义的鼻祖”—葛兰西》(郝其睿译,湖南人民出版社1988年版)这两部传记在1980年代的出版。同时值得注意的是,1980年代也是葛兰西相关作品译介的高峰期,这些作品包括但不限于:《狱中札记》(葆熙译,人民出版社1983年版)、《葛兰西论文学》(吕同六译,人民文学出版社1983年版)、《陶里亚蒂论葛兰西》(恩内斯托·拉焦尼埃里编,袁华清、杨国顺、吴泽恩、王干清译,人民出版社1983年版)、《西方马克思主义译文集》(中共中央党校科研办公室1986年版)、《葛兰西:政治家、囚徒和理论家》(毛韵泽著,求实出版社1987年版)。1980年代的葛兰西译介热可见一斑。

7 Liu Xin, “Gramsci’s Presence in China”, in Carte Italiane, 2 (7), 2011, p.71.

8 译者注:即中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局国际共运史研究所编译:《葛兰西文选:1916—1935》,人民出版社1992年版。

9 Liu Xin, “Gramsci’s Presence in China”, p.72.

10 译者注:Hegemony与Leadership两词按照惯例,前者在本文中译作“领导权”,后者译为“领导地位”:前者词义的演变拥有一段漫长的历史,具体可参见雷蒙·威廉斯的《关键词:文化与社会的词汇》中的“Hegemony”一节(刘建基译,生活·读书·新知三联书店2016年版,第247—249页),但更侧重词义“非暴力认同”的一面;后者则可根据词的字面意思理解为“领导的权力”(见后文)。除此之外,在张历君讨论瞿秋白的章节中,“hegemony”一词的译法则遵从瞿秋白与张历君所倡导的“领袖权”,直接引用瞿秋白文章及张历君文章的部分均按“领袖权”译,正文部分为了前后统一则不作改变。

11 译者注:即佩里·安德森于1976年在第100期《新左派评论》(New Left Review)上发表的文章《安东尼奥·葛兰西的二律背反》(“The Antinomies of Antonio Gramsci”)。

12 Perry Anderson, “The Antinomies of Antonio Gramsci”, in New Left Review, 1 (100), 1976, p.78.

13 Arif Dirlik, “The Predicament of Marxist Revolutionary Consciousness: Mao Zedong, Antonio Gramsci, and the Reformulation of Marxist Revolutionary Theory”, in Modern China, 9 (2), 1983, p.184.

14 Ibid., p.203.

15 Ibid.

16 Ibid., p.204.

17 Ibid., pp.204-205.

18 Ibid., p.206.

19 Ibid., p.207.

20 Ibid.

21 Arif Dirlik, “The Predicament of Marxist Revolutionary Consciousness: Mao Zedong, Antonio Gramsci, and the Reformulation of Marxist Revolutionary Theory”, in Modern China, 9 (2), 1983, p.207.

22 Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics, London: Verso, 2014, p.59.

23 译者注:如果按照瞿秋白的译法,此处也可译为“领袖权的概念”。但为了全文的统一,这里以及本节中的正文部分都还是使用“领导权”的译法。

24 Liu Kang, “Hegemony and Cultural Revolution”, in New Literary History, 28 (1), 1997, p.69.

25 译者注:有关这一问题的论述,可参见葛兰西那篇未完成的文章《南方问题的一些情况》(收录于《葛兰西文选(1916—1935)》,第226—251页)以及朱塞佩·费奥里《葛兰西传》第六章与第二十一章的相关文字,前者标志着葛兰西从“新闻工作到狱中进行思索的过渡”。南方问题是意大利农民问题的具体形式之一(另一种是“梵蒂冈问题”)。葛兰西认为,意大利的无产阶级应当将广大的农民群众纳入自己的革命纲领当中,把他们争取到自己这一边,只有这样,且“只有在摆脱了各种行会主义残余之后,才能成为领导阶级”。而将农民与无产阶级联系起来的,正是党的“有机知识分子”。

26 哈罗德·罗伯特·伊萨克斯(Harold R. Isaacs),一名托洛茨基主义支持者,是首先将国民革命表述为“悲剧”的历史学家之一。应该注意的是,莫斯科也曾深入参与国民革命,并且中国革命的方向成为斯大林和托洛茨基种种分歧的主题之一。

27 Liu Kang, “Hegemony and Cultural Revolution”, p.73.

28 瞿秋白:《〈鲁迅杂感选集〉序言》,《瞿秋白文集(文学编)》第三卷,人民文学出版社1985年版,第113页。译者注:“薄海民”,即英文的Bohemian,现多译为“波西米亚的;波西米亚人;波西米亚语”等。19世纪起,其含义从一个指涉民族的概念逐渐发生偏移,代指蔑视社会惯例、非常规的人,特别是从事艺术的人。瞿秋白在文中用它来定义“小资产阶级的流浪人的智识青年”。

29 本文最初写作和定稿时,张历君的《瞿秋白与跨文化现代性》一书尚未出版。很遗憾,对这一著作的讨论无法在这里展开,只能留待以后。

30 张历君:《现代君主与有机知识分子—论瞿秋白、葛兰西与“领袖权”理论的形成》,《现代中文学刊》2010年第4期。

31 Perry Anderson, “The Antinomies of Antonio Gramsci”, p.15.

32 Ibid., p.20.需要说明的是,此处的gegemoniya是俄语词的拉丁化拼法,所对应的意大利语则是egemonia,而葛兰西在笔记中的微妙及至模糊处理,详见下文。

33 Ibid.

34 Ibid., p.18.

35 Ibid., p.22.

36 Perry Anderson,“The Antinomies of Antonio Gramsci”, p.20.

37 张历君:《现代君主与有机知识分子—论瞿秋白、葛兰西与“领袖权”理论的形成》。

38 瞿秋白:《中国革命中之争论问题》,《瞿秋白文集(政治理论编)》第四卷,人民文学出版社1989年版,第435页。

39 张历君:《现代君主与有机知识分子—论瞿秋白、葛兰西与“领袖权”理论的形成》。

40 Harry Harootunian, Marx after Marx: History and Time in the Expansion of Capitalism, Columbia University Press, 2015, pp.1-20.

41 张历君:《现代君主与有机知识分子—论瞿秋白、葛兰西与“领袖权”理论的形成》。

42 Liu Kang, “Hegemony and Cultural Revolution”, p.74.

43 译者注:1921年3月23日至4月1日,在德国中部地区发生了一次无产阶级武装起义。反动政府出动国防军进行镇压,由于力量悬殊,起义以失败告终。国际共产主义运动史通常将这次起义称为“三月行动”。

44 Antonio Gramsci, Prison Notebooks, Vol.1, trans. Joseph A. Buttigieg, New York: Columbia University Press, 1992-2007, p.136.

45 Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, eds., Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith, London: Lawrence and Wishart, 1971, p.57.

46 这一路线最初来自毛泽东在1927年年中中国共产党紧急会议上的讲话。

47 陈越:《阵地战的艺术:从葛兰西迂回的思考》(未刊文)。我非常感谢陈教授与我分享他就葛兰西所写的未发表的著作并帮助形成本节的论点。

48 Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics, p.60.

49 Liu Kang, “Hegemony and Cultural Revolution”, p.71.

50 瞿秋白:《〈鲁迅杂感选集〉序言》,《瞿秋白文集(文学编)》第三卷,第115页。

51 毛泽东:《新民主主义论》,《毛泽东选集》第二卷,外文出版社1965年版,第372页。

52 鲁迅:《鲁迅选集》第三卷,杨宪益、戴乃迭译,外文出版社1980年版,第343页。

53 同上,第173页。

54 瞿秋白:《〈鲁迅杂感选集〉序言》,《瞿秋白文集(文学编)》第三卷,第86页。

55 同上,第118页。

56 译者注:即《希望》一诗,参见《鲁迅全集》第二卷,人民文学出版社2005年版,第181—184页。

57 鲁迅:《鲁迅选集》第一卷,第326—327页。

58 毛泽东:《新民主主义论》,《毛泽东选集》第二卷,第376页。

59 鲁迅:《鲁迅选集》第四卷,第130页。

60 译者注:即《中国人失掉自信力了吗》,参见《鲁迅全集》第六卷,第121—123页。

61 鲁迅:《鲁迅选集》第四卷,第307页。译者注:语出《“这也是生活”……》,参见《鲁迅全集》第六卷,第624页。

62 陈越:《如何思考人民?—论葛兰西“民族-人民的”概念》,(台湾)《人间思想》第8辑,2018年。

63 Antonio Gramsci, Prison Notebooks, Vol.2, p.362.

64 Ibid.

65 Antonio Gramsci, Prison Notebooks, Vol.2, p.285.

66 Ibid., p.286.

67 Antonio Gramsci, Prison Notebooks, Vol.3, p.340.

68 陈越:《葛兰西和孤独》,《马克思主义美学研究》第11卷第2期,2008年。

69 汪晖:《死火重温》,人民文学出版社2000年版,第429页。

70 本节最初写于2013—2014年。在这一修订版中,我想进一步揭示中国文化与社会更新近的发展—特别是这个政党-国家近几年的重大转变—更要紧的是力求一种葛兰西式的分析,但很可惜,未能完全做到。

71 Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, p.238.

72 我要感谢匿名审稿人的深刻意见,它们在重塑本节观点中起着重要作用。

「 支持!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅网刊微信公众号