1968年3月10日,毛泽东主席在一篇报告中“把宣传毛泽东思想,宣传我国无产阶级文化大革命和社会主义建设的伟大胜利,当做首要任务”后加了一句批示——“(宣传工作)不要强加于人。”

两天后,毛泽东主席在一篇新闻稿“XX工程的成绩,是我们忠实地执行伟大领袖毛主席关于国际主义教导的结果,是伟大的毛泽东思想的胜利”这句后批示“这些是强加于人的,不要这样做。”

同年3月29日,毛主席指示:“我们应注意自己的宣传,不应吹得太多,不应说得不适当,使人看起来好像有强加于人的印象。”

同年4月6日,在毛主席亲笔修改的一份新闻稿中,删掉了“全世界革命人民的伟大导师毛主席和战无不胜的”二十一字,并批示:“这些空话,以后不要再用。”

同年9月,在庆祝国庆十九周年相关标语和口号时,毛主席特意删掉了一些标语,这些标语有一个共同的特点,就是相关部门“不应用自己名义发出的口号称赞自己”。

1969年,毛主席亲笔修改《人民日报》社论,把第二段“二十年来,又取得了社会主义革命和社会主义建设的一系列伟大胜利,把一个贫穷落后的旧中国,变成一个繁荣昌盛的社会主义强国”一句中的“繁荣昌盛”前边加了“有了初步”四个字,将“强国”改为“国家”。

并批示:“请注意:以后不要这种不合实际情况的自己吹擂。”

同年,有一个类似的修改,把“使我们的国家发生了翻天覆地的变化”改为“使我们国家的面貌发生了重大的变化。”

在68年前后毛泽东主席对于宣传工作密集批示,甚至还在如此“细节”的字眼上指导工作,是有深刻历史背景的:

第一,正如《文化革命的意义》《文化革命的内涵》这两篇文章中所分析的,那次是一次新思想与旧思想激烈碰撞的思想解放的运动,新思想的确立、传播、深入人心,离不开对旧思想的“矫枉过正”,所以必然会在宣传过程中出现“用力过猛”的现象。

这也是没有办法的事情,旧思想、旧文化根深蒂固,不“用力”难以矫枉,出现副作用也是难免的现象。

第二,也是最关键的问题,在运动中出现了大量的投机分子,喊一些看似“完全正确”的口号,但目的是为了为自己获取政治资源,结果反而起到了“低级红、高级黑”的效果,你还不好意思说他什么,因为人家“正确”的口号喊得比谁多响亮,你敢反对他就给你扣上一个反对“正确口号”的大帽子。这其实也是反动派们“反装忠”的惯用伎俩,我扯你的大旗,反而破坏你的理念,你能把我怎样?

所以老人家要亲自指导宣传工作,别人不好说的话,他老人家好说——你扛我的旗,还不许我说你了?比如“伟大的导师、伟大的领袖、伟大的统帅、伟大的舵手”,他气得不行,三番五次吐槽这个问题。

比如在1966年12月1日,周恩来总理亲自报送的一份公告中,主席亲笔圈阅删除了文中的“四个伟大”。

1967年2月初,毛主席在接见外宾时吐槽:“又给我封了好几个官,什么伟大导师、伟大领袖、伟大统帅、伟大舵手,我就不高兴。但是,有什么办法!他们到处这么搞。”

同年7月,毛主席在国内视察,对同行的杨成武上将说:“我现在很不喜欢这‘四个伟大’,讨嫌!”

1968年元旦贺词中,毛主席又不厌其烦地删掉了“四个伟大”。然后负责递稿子的汪东兴劝了两句,说主席您老要不别全删了,不然提的人也不好看哦。主席想了想,说:“我以前是当教员的,就留下那个导师吧!”

这其中我们可以看出两个问题:首先,嘴是长在别人身上的,当所有人都发现“扯”这一面红旗有用,可以狐假虎威,可以打击异己的时候,主人公本身的意见已经并不重要了——因为他已经变成了一个“符号”。

其次,投机分子还是太多了。不管是真心支持的,还是想浑水摸鱼获取个人利益的,还是“反装忠”故意想搞破坏的,表现的形式都是一个样子,让人怎么区分呢?

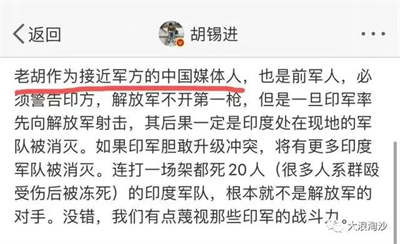

说历史可能太抽象,举一个现实的例子大家就明白了——胡锡进。胡某喜欢吹嘘自己“最接近军方的中国媒体人”,真的假的谁知道呢?

不过大家可以换位思考一下,军方真的想要这么一个天天引起争议的“大喇叭”宣传自己吗?真的想要一个这种外行,今天指挥一下“要拦截”,明天呼吁一下“演戏威慑”,后天跳脚“坚决反制”吗?古代近代现代任何国家任何军队都不会吧?

最搞笑的是,胡锡进吹牛的时候喜欢拿军队狐假虎威,但是笑果文化侮辱军人的时候,又呼吁大家宽容,真是丑陋不堪。

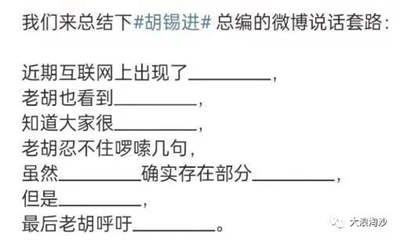

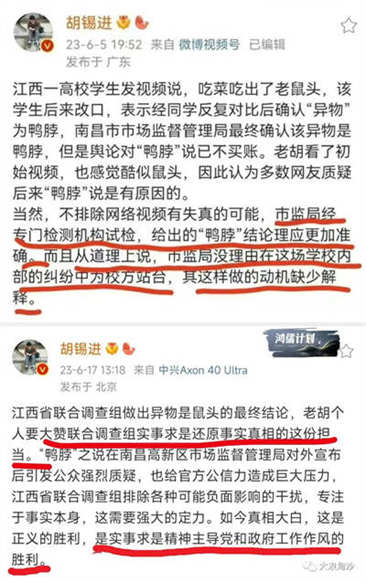

像胡锡进这样的投机分子就非常典型:对体制内领导,就吹嘘自己多么多么“亲民”“懂舆情”“懂互联网”,有多少多少万粉丝,一条微博点赞多少多少。反正“上面人”也不懂微博的机制,绝对不会知道评论里骂他的点赞数,也会计算到他那条微博的总点赞数里。

对普通网友,胡锡进之流又会装出一副“有上面人”“有上面消息”的样子,说一些故作高深、模棱两可、装腔作势的话来,唬一唬缺乏社会经验或过于天真的民众——“他肯定真认识啥啥领导,不然不会这么说”“他肯定真有啥内幕消息”。

这,就是投机分子的真实面目。他们既不信这个,也不信那个,“信”的只有自己的利益。所以胡锡进被大家称为“墙头草”“胡骑墙”,天天左右横跳,不知道他的价值观是什么。

这说明网友们还是太善良了,还是喜欢用一个客观的标准去评价胡锡进,但其实只要把视角主观化了一切都很清晰明了——胡锡进的价值观就是完全为了自身利益服务,但是又装出一副为国为民忧天下的样子,最终只能成为大家的笑料。

只想着自己利益的宣传工作,最典型的表现形式就是“强加于人”。这又回到了我们本文的主题:为什么毛主席很看重这种“强加于人”的话术,因为这是投机分子的鲜明特征——就是要靠更红、更正确、更光荣、更伟大、更高人一头的话来压你,你确实没办法质疑这种更光荣更正确。

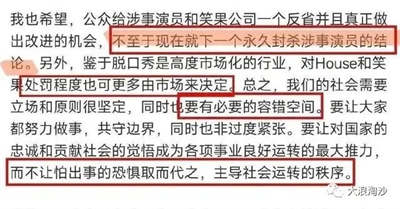

但那些这么说的人真信这个吗?不一定,他们有可能是投机分子,也有可能是被其他投机分子“架”到这个地方了,但不管怎么说,批评“强加于人”的话术就是根本。比如胡锡进对于“鼠头鸭脖”的经典“左右互搏”,怎么说都是高级正确的,怎么说都是大帽子——

毛主席在那个特殊的历史时期特别注重修改一些宣传语的细节、反对“强加于人”的宣传方式,一个很现实的迫切问题就是不能让投机分子们“利用”;还有一个更根本的问题,就是“强加于人”的宣传方式,脱离了实事求是的基础。

这是很容易想通的事情:如果你站在“事实”和“道理”这一边,那么很容易就可以通过摆事实、讲道理获得群众的认同与支持,为什么要用大口号去“强加于人”呢?毛主席一辈子的行文处事风格,都是如此的,比如下面这段经典的话,娓娓道来生动形象,是文牍工作的样板:

“早几年,在河南省一个地方要修飞机场,事先不给农民安排好,没有说清道理,就强迫人家搬家。那个庄的农民说,你拿根长棍子去拨树上雀儿的巢,把它搞下来,雀儿也要叫几声。⼞⼞⼞你也有一个巢,我把你的巢搞烂了,你要不要叫几声?……后来,向农民好好说清楚,给他们作了安排,他们的家还是搬了,飞机场还是修了。”

但是,我们的媒体人脱离了群众、脱离了生活、脱离了事实,丧失了“摆事实、讲道理”的能力,那么就只能用这种“强加于人”的宣传方式了。

举一个例子:2022年底一位记者感染新冠发烧38.1°,并于感染的第二日顺利住进了方舱医院,还是条件优越的双人间——至少比我们认知中的“大通铺方舱”强得不是一点半点。

更有争议的是,该记者在采访中透露:另一个床位是为她同事预留的。这个“预留”二字就非常暧昧——在医疗资源如此紧缺的前提之下,医院都已经形成事实性的医疗挤兑了,方舱床位难道还可以“萝卜坑”式的预留吗?

当年说封控中普遍存在了层层加码、一刀切的懒政,而“强加于人”的宣传方式就是宣传口的“层层加码”和“一刀切”,宣传工作的“懒政”——反正我用的是国社央媒的金字招牌发出来,也不会具体到我个人,那我就说各种低级红、高级黑的话咯,口号喊得越响亮越好,领导那边好过关,我这边也省事。

然而这种“懒政”之下,金字招牌的公信力却在一次又一次被削弱。

胡锡进就是个很好的例子,天天自己打自己脸,最后变成了一个小丑,现在网络上已经没有人买他的账了,你自己都不信的话,还拿什么去说服别人呢?

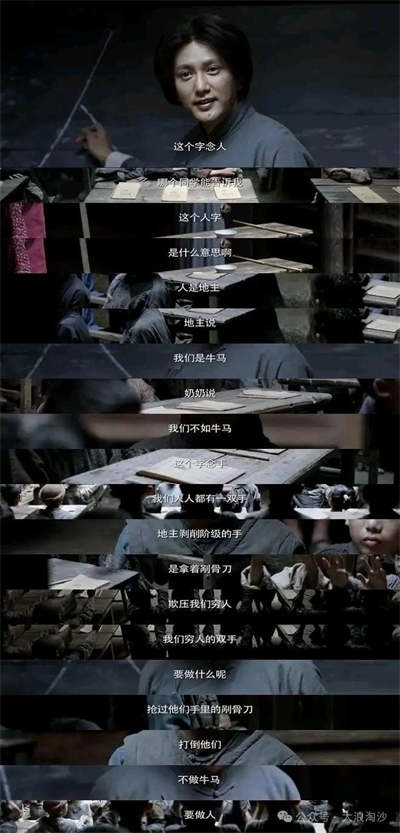

归根结底,毛泽东思想是一座宝库,我们宣传工作最应该学一学毛主席是怎么写文章、怎么说服人的。在《湖南农民运动考察报告》中,他是这样劝农民拒绝“封建迷信”的——

我在乡里也曾向农民宣传破除迷信。我的话是:

“信八字望走好运,信风水望坟山贯气。今年几个月光景,土豪劣绅贪官污吏一齐倒台了。难道这几个月以前土豪劣绅贪官污吏还大家走好运,大家坟山都贯气,这几个月忽然大家走坏运,坟山也一齐不贯气了吗?土豪劣绅形容你们农会的话是:‘巧得很啰,如今是委员世界呀,你看,屙尿都碰了委员。’的确不错,城里、乡里、工会、农会、国民党、共产党无一不有执行委员,确实是委员世界。但这也是八字坟山出的吗?巧得很!乡下穷光蛋八字忽然都好了!坟山也忽然都贯气了!神明吗?那是很可敬的。但是不要农民会,只要关圣帝君、观音大士,能够打倒土豪劣绅吗?那些帝君、大士们也可怜,敬了几百年,一个土豪劣绅不曾替你们打倒!现在你们想减租,我请问你们有什么法子,信神呀,还是信农民会?”

我这些话,说得农民都笑起来。

「 支持!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅网刊微信公众号