已经是第三次抵达利马。未及观察,就要告别了。

从大山大河归来,海滨的利马对于我们像个光怪陆离的异己。

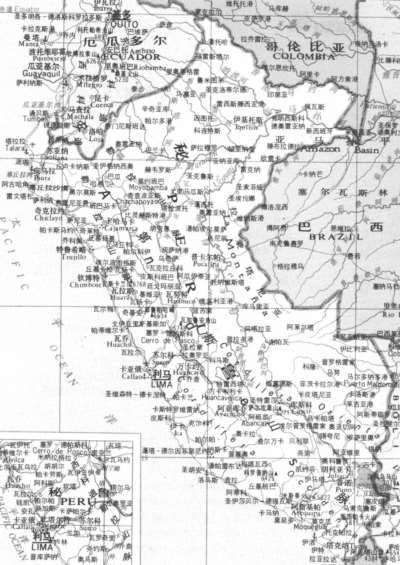

秘鲁地图,选自索飒《把我的心染棕》

如果说安第斯山是印第安人生存的故乡热土,亚马逊是雨林人蛰居的一隅角落,那么利马城,如马里亚特吉所言,则是殖民主义的孪生物:

[秘鲁]何塞·卡洛斯·马里亚特吉《关于秘鲁国情的七篇论文》商务印书馆1987年版,下文节选于此

利马是由一个征服者、一个外国人建成的,最初只是来自远方的一个指挥官的营帐……作为贵族时代的产儿,利马生来就带着贵族的称号。从命名时起它就叫“诸王之城”(Ciudad de los Reyes)……后来,总督辖区制把它当作南美洲西班牙政权的所在地。最后,独立革命——这场土生白人和西班牙人、而不是土著居民的运动,宣布它为共和国的首都。

几个世纪里,无数金银矿产像安第斯山脉的血液一样流到利马海边,无数次深山里的反抗声浪被大海的涛声淹没。白色的、亚白色的利马,与古铜色的安第斯,墨绿色的亚马逊,是调色板上迥异的色彩。秘鲁的印第安人运动落后于玻利维亚、厄瓜多尔这另两个安第斯山国家10年,是否与后两者的政治中心拉巴斯和基多都处于山区有关呢?

今天的利马市拥有640万人口,约占全国人口的四分之一强。像十倍放大了的青岛、上海或大连,利马带着抹不去的殖民地情调,空气里飘散着隔世的尘埃。

利马被联合国宣布为“人类文化遗产”,其中有一个重要的原因是它所拥有的木雕悬式阳台。利马城建立伊始,靠征战分封、巧取豪夺发财的西班牙武夫、贵族、暴发户纷纷修建豪宅。兼具实用和装饰双重作用的木雕阳台成为利马要人显富的一景。他们雇佣的细木工匠尽展才华,使彼彼相邻的阳台各具千秋。殖民地时代的阳台以绿彩为主,雕工细致的窗板、扶栏上镶嵌着从塞维里亚运来的陶瓷马赛克。这种阳台的原型来自安达卢西亚地区,但它在利马的密度甚至超过了西班牙本土。

利马是“阳台之城”

在中心广场上就能看到这种华丽的古老建筑。利马有“阳台之城”的美名,引来许多专家研究考证,诗人风雅附会。邀请我们的老校长就是在这一领域有造诣的西班牙艺术史教授。据称,殖民地时代的西班牙男性不允许家中妇女抛头露面,因此利马贵妇人阔小姐就通过带有百叶窗的阳台观赏街景,偷觑过路的美男子。有趣的是,这种西班牙南部的建筑样式,其发明者是叙利亚、大马士革、开罗等地区的阿拉伯人。

张承志《鲜花的废墟:安达卢斯纪行》新世界出版社2005年版

“悬崖区”巴兰科(Barranco)是一个中等阶层爱去的地方。它建在跌向海滩的小山坡上,是沿一条通向海滨的大深沟修建起来的欧洲风情街区,地势高低错落,别有韵致。刚来秘鲁时,老校长曾带我们到这里的老咖啡馆品尝秘鲁小吃。我们第一次尝到了夹馅土豆泥团(papa rellena),即往土豆泥里塞入橄榄,鸡蛋,牛肉,辣椒等馅儿。还有夹鸡肉的玉米馇粽子(tamal), 嫩玉米做的“乌米塔”(humita),加桂皮粉的白色水果汁,用玉米为原料制作的发酵饮料“奇恰”(chicha)。看来,利马市中产阶级有滋有味的生活还是很有传统的。

巴兰科区的周末热闹得很,街上人头攒动,不知内情的还以为人们在游行。

安第斯山区的冻干土豆(Chuño),剥了皮的土豆可做成白Chuño,没剥皮的则是黑Chuño;冻干土豆可以储藏多年,支撑着印卡人民和军队;野生土豆含有大量龙葵素,具有一定毒性,安第斯先民们通过多年培育,才将野生土豆培育成高产而耐寒的土豆。刚出土的土豆富含水分,不耐储藏,因此印加人会设法排干一些土豆的水分,依靠安第斯天然的严寒来长期储存土豆。

一路打听有没有免费演出,找着找着,来到了一个叫做Ovalo的椭圆形小广场,这下开了眼。

——广场中心有一个凹形看台,中心场地大约有30平方米,一台功放调节着几只音箱。周围停满了小汽车,远处有几个穷人卖小吃的挑子。

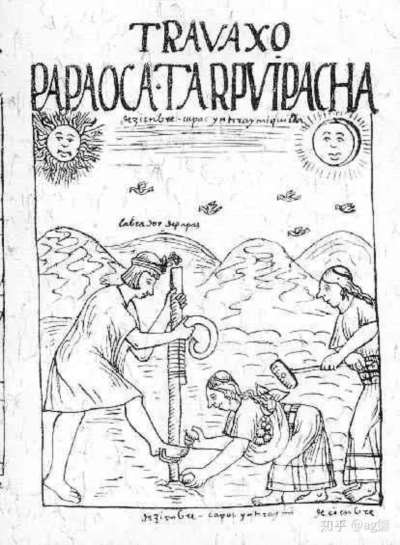

用Chaki taklla(一种人力脚踏犁,由木杆和石质或金属尖头组合而成,可用来犁地)种地的印卡农民

仔细一观察,这里的“群众”并不是公园里常见的唱歌跳舞的年轻人,而是一些白人或准白人绅士和太太。他们在举行诗歌朗诵和交谊舞会!朗诵句子里飘出“爱情”、“痛苦”之类的词汇,臃肿但不失优雅的身段准确地跟随着城市情调的探戈乐曲翩翩扭动。

在舞曲的间歇中,一个满头银发、老者风范的主持者大声致词:

“还记得1992年我们在这里反对‘光辉道路’暴力活动的游行吗?今天我们要说:不要光辉道路,不要图帕克·阿马鲁,我们要诗歌!”(Sendero Luminoso, ¡no! Túpac Amaru, ¡no! Poesía, ¡sí!)

每一个“no”(不要)和“sí”(要)都得到在场者亢奋的呼应,气氛极其热烈。但环顾四周,几乎没有一张我们所熟悉的山区人面孔,少数打工者也只是站在最外圈冷漠观望的“外人”。

光辉道路(Sendero Luminoso)是秘鲁一个左派的毛派反政府游击队组织,自称为秘鲁共产党,其目标是实行共产主义

原来这是一场中产阶级的聚会。他们所说的诗歌就是他们的政治。

后来我才知道,诗歌政治所影射的,是“光辉道路”在上个世纪90年代的“战略转移”:他们把活动范围从农村扩展到城市,在“望花区”搞了一次汽车爆炸,爆炸中死了不少人。

索飒《丰饶的苦难:拉丁美洲笔记》云南人民出版社1993年版

仇恨是深刻的。昨天在“秘鲁研究所”找人未果,却在附设书店见到了一本有关“光辉道路”的连环画,里面全是恐怖的杀人场景。想买了留作资料,都觉得恶心。这样的“妖魔化”宣传逐渐使得秘鲁的游击队问题已经没有了正面讨论的余地。

中美洲反美民族英雄奥古斯托·塞萨尔·桑地诺,1893年出生于尼加拉瓜,自幼痛恨美国人和它的傀儡尼加拉瓜政权,年轻时就在墨西哥投身反美斗争;1926年,桑地诺率领29名淘金工人起义,在尼加拉瓜北部山区组成了游击队,留下拉美地区广为流传的名言,“即使所有人都投降,我也不投降,我宁愿战斗死去,也不愿做个奴隶活着。”1933年桑地诺领导尼加拉瓜取得了反美爱国战争的胜利,然而于1934年2月21日遭到美国指使代理人军阀索摩查的暗杀。

从安第斯山那些“青铜种族”,到“望花区”这些白人面孔,我们明白了很多道理,也对复杂的前景担忧。“革命”摆脱不了残酷,哪怕尼加拉瓜桑地诺解放阵线曾想借“解放神学”神父的力量来推进“仁慈”的革命。“反革命”也毫不留情;记得在哪里读到,推翻阿连德的政变发生后,美国驻智利的什么官员曾意味深长地披露:“没有一个阶级愿意退出历史舞台。”

1961年7月23日成立的尼加拉瓜爱国民主组织桑地诺民族解放阵线(西班牙文:Frente Sandinista de Liberación Nacional,简称“桑解阵”)以桑地诺的名字命名,首要目标是通过武装斗争推翻索摩查独裁政权。经过长期武装抗争后,1979年桑解阵的武装部队逼近首都马那瓜,7月17日索摩查下台,桑解阵在7月19日进入马那瓜,20日新政府内阁宣誓就职。

但是,在有限资源与现存发展模式-分配方式发生不可调和的矛盾时,“和谐”、“改良”究竟有多大的回旋余地?

告别秘鲁前的周日,正值“首都民间舞蹈节”在展览宫露天剧场开幕。

首都民间舞蹈节

一群群稚嫩的娃娃,从小班、中班到大班的年龄,身着鲜艳的印第安民族服装,轮流上台表演、比赛。他们的小手里举着的牌子上,分别写着代表哪个地区、哪种舞蹈。也换上了民族服装的老师吹着哨子在最前边领着,在旁边连吆喝带轰赶地指导着,不时带领孩子们用印第安语喊几句话,唱几句歌。台下的父母高兴得像孩子一样,用相机照下子女幼小的身影。演出从中午持续到晚上10点。我不知孩子们是否意识到,他们所表演的“民间舞蹈”,无一不晕染着浓厚的原住民色彩。

索飒《把我的心染棕》青海人民出版社2009年版(上)文汇出版社2022年9月新版(下)

娃娃们憨憨的面孔显示出各种肤色。看着他们认真的动作,听着从他们嘴里发出的克丘亚语,艾马拉语词句,心里不由一阵感动。在这个印第安人占40%的国家里,在这片曾遭受300年殖民奴役的土地上,在这个文化混杂了500年的大陆上,是否真的能诞生出一个巴斯孔塞洛斯所盼望的“宇宙种族”(Raza Cósmica) 呢?

「 支持!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅网刊微信公众号