对于乡村建设背后的中产逻辑,已经有媒体严肃分析和批判过。但吊诡之处在于,很多人恰恰又在重复着与他们所批判的人群相仿的举动。今天的乡村空间建设逐渐形成了两种趋势,一种是利用“乡愁经济”将某些乡村空间绅士化,变成服务于城市中产阶级的“完美的租界”,第二种则是假借旅游产业知名盘活那些真假不可辨甚至是非也不可辩的“文化”奇观,打造出一个又一个面向区域和全国游客的的主题公园古镇。

在探讨城乡关系的时候,紧盯着日本和台湾地区的“乡村营造”是没有说服力的:我们的人均GDP有多少?我们的乡村距离二三线城市有多远?我们的二三线城市有几分的竞争力?因此需要将目光放得更加长远一些,从城市的本质开始谈起。

“空降”的城市

一些城市研究者已经注意到了很多发展中国家有一个共同的现象,以很多非洲国家为典型,全国只有一座大城市,这座城市的体量非常庞大,远非全国的农业和工业市场所能支撑;有条件的人纷纷从乡村搬迁至城市,但城市却无法提供能够覆盖到这些人的最基本的基础设施建设,因此人们只好在周边搭起非正规居住区,忍受着污染、拥挤,以及安全问题,为了在城市找到更多的机会……

当谈到“非洲”的时候,很多人都会认为与自己很遥远,然而这种城市出现和发展的逻辑,却一点也不遥远。全球经济社会形成了一个网络状的组织,每一个城市的地位,由其所在的网络中的地位决定,而非其內在的社会经济条件所決定。“全球化”是从殖民时代即奠定的基础,在后殖民时代,全球的城市变成了等级不同的市场。那些前宗主国的大城市占据了全球网络的最高处,其次是借助产业革命或者科技进步取得全球竞争力的新兴市场,再次,则是那些传统的节点城市。这些城市不是通过本地资本积累而诞生的,而是从全球经济体系中“空降”而来的。它们往往是港口或者金融分中心,与本地市场的关系远不如对外节点的作用,尽管它们往往也兼具将本地资本金融化的过程。

罗安达

罗安达是安哥拉最大的城市,也是首都,2015年是全球生活成本最高的城市——并非因为国家经济发达,而恰恰相反,因为国家无法提供必要的基础设施,外国人必须在地自行承担很多在本国免费的基建的成本。

这些城市完全可以不依靠本地的市场而生存,最简单的例子就是1929年“大萧条”之后的长三角只有上海的中介和娱乐服务业发展迅猛,近一些的则是北京对周边带来的效应。对于当前中国而言,北上广深位于全球城市网络“大陆分部”的最高层,而后依次发展出次级市场,逐渐从东部沿海向中西部地区摊开来。与中央“自上而下”的省会-地级市系统不同,这是由某种程度扭曲但依然真实的市场所决定的。高铁的“八纵八横”网络,即覆盖到了各路版本的城市等级划分中的所有二线城市。这些城市基本上是大陆范围内可以有效承担市场作用并吸引城镇化人口的最低一级单位,它们面临的,才是真实的乡村和真实的自下而上的资本积累过程。

尴尬的“乡村主体性”

当人们讨论乡建的时候,乡村的主体性是一个关键点。人们普遍认同在现在的经济结构下,乡村已经完全失去了话语权。有些人认为,城市文人小规模、长期性的介入,是可以通过市场的方式培育出乡村的自主性的。逃脱“文而化之”的嫌疑,就是要避免“他者”视角,甚至避免“主客体”视角。乡村的自主性,体现在它通过绿色、生态、文创产业的溢价,支持其对“市场”的选择权——可以有选择不进入市场的权利,即发展多种复合的产业,以周期性的方式介入市场,比如农民农忙时种田,农闲时外出打工,就是最传统的自主性的表现。至于城镇工厂厂长所抱怨的“一到X季他们全体辞职,拦都拦不住,然后20天后又回来了,一个不少”,其实是正常现象,而厂长所顾虑的“你说那20天工厂怎么办,他们不管”,则是资本主义工业化生产中最不人性的一面。

另一些人则认为,农忙时种田,农闲时外出打工的“自主性”,其实是对“三农问题”的浪漫化想象——如果种田可以维持全年的收入,谁还会出门打工?!出门旅游、做做高附加值的手工业,难道不是比打工更好的选择?!出门打工,恰恰是某些地区农业内卷化的表现之一。成都平原或者长三角的农民种完了可以负担全国的粮食之后外出打工,全年不用吃“二米饭”,与华北平原种出来粮食不够自己吃,必须通过手工业和打工赚来的钱才能买到粮食维持生存,完全不是一个概念。对于后者而言,靠谱的农业收入需要靠种植经济作物而实现,尤其是大规模的种植——因此不要嘲笑什么果蔬烂在地里,也不要去指导那些地方的农民“种种小菜”。连口粮都不能自给的地区,唯一能保证稳赚不赔的,全球各个角落的历史经验已经告诉我们,无他,罂粟而已。如果把罂粟种植当做玩笑的话,还有一个严肃的问题需要考虑,就是在不考虑规模农业作为补充的情况下,当农民的生产全部以中产阶级的绿色、生态为需求,讲原产地标识、绿色认证作为溢价、竞争力的资本以支付自己的耕种成本,城市贫民的口粮从何而来?是否会出现菜市场绿色蔬菜横行而穷人想要劣质便宜的食物而不得的局面?

1909年美国地质学家张伯林(Chamberlin,Thomas Chrowder)拍摄的四川乡村景色

19世纪末英国摄影师威廉·桑德斯(William Saunders)拍摄的江南农村

对比之下,是张伯林拍摄的华北乡村景色——干旱贫瘠土地上的居民

张伯林拍摄的华北乡村景色—— 街头商贩

上文两种观点都有存在的历史和现实基础,但人们往往忽略了农村问题与资源禀赋和地理情况关系密切,不存在普适性的叙述逻辑和解决方式。基于这两种截然相反的视角,乡建的模式也成为了双方互撕的对象。传统建筑和城市美学将乡村视为抵抗城市所代表的市场化的堡垒,视乡村的熟人社会、自给自足式农业经济为对现代城市运行逻辑的革命性的存在,对以后者逻辑所代表的“农民农”、“农业产业园”等以农民卖地为代价的政府决策大加鞭挞,尽管有些地区的农民对这种策略非常满意,认为自己可以就地城镇化,同时后代也可以不被束缚在土地上。以建筑师、规划师、艺术家为代表的“乡建”中的参与者,在本质上也无时无刻不“举着大旗反大旗”,有意识或无意识地参与到了城市资本和社会网络的外溢中,从城市这个发展的中心,外溢到了乡村这样的被之前的发展所抛弃的“边缘地区”。

重庆合川的现代农业产业园

郫县

重庆合川的现代农业产业园vs郫县的“美丽乡村”。成都的郫县(郫都区)是传统百强县之一,目前大力鼓励小农集约型特色农业以及与之互动的文创产业。与“天府之国”城乡互动频繁相反,重庆的发展源于开埠和与宜昌、长沙、岳阳等地互动的“通道经济”,一直处于“大城市、大农村”的状态,因此策略为在偏远地区推广自上而下的市级农业和农机产业园。

他们认为那是新自由主义的胜利,但依然没有超脱“时空修复”——当我们面临着新一轮的生产和重建时,探讨的依然是“过度积累”引发的问题。如果无法得到解决,结果就是资本和劳动力的大面积贬值。贬值有时候会导致实体性的毁灭,例如“白菜烂在地里”以及劳动者死于饥饿,甚至包含街头骚乱、抗争性政治等模式的局部战争。回避这种结果是有办法的。策略之一就是为问题寻找某种“时空修复”,比如向新领土、之前被忽视的“边境”地区,以及尚未被金融化得传统产业领域输出资本和剩余劳动力,以开启新的生产,或者通过投资基础设施等长周期项目以缓解资本压力。当遇到劳动力短缺或劳动力市场僵化时,则要么可以向劳动力剩余和劳工组织薄弱地区转移,要么可以将廉价劳动力吸引入发展的中心。

谁的驱逐,谁的介入

市场和经济随着现代性的推进,变成人类生活中越来越重要的甚至是主宰性的东西。在全球的尺度上,支配性的组织空间将是自由流动的,而传统的本地空间组织将屈从于这一支配性的流动力量,形成全球网络中失落或接轨的一环,进而決定其发展机会。无论“介入与共赢”或者“大资本对农民的剥夺”,都是在乡村中植入一个变量,并且试图通过这个变量与城市网络取得关系,赢得区域竞争的胜利这一本质。无论是偏公益性质的图书馆、学校,还是偏经济效率的规模农业,在本质上并无道德高下之分。道德的高下,在于话语权掌控者对政策和行为的定义,以及对未来城市发展的焦虑。

规模农业的特点或者说卖点是用更少的人完成更高的产出。尽管一些农业学家认为以低技、循环利用和低物流成本(即近市场)的小农集约化发展在生产效率上并未产生明显劣势,但这并不能阻挡全球农业的两极化发展——人口密集地区如欧洲的小农复兴,以及英联邦中地广人稀的大国采用高科技支持的规模农业。既然现有市场无法负担远距离物流,这其中的成本如果不是国家负担,那就只可能是大资本来承担。

用更少的人工成本弥补物流的重大损耗,其结果就是原本人口密度较低的地区(包括“中心”的山区和边境)居民向大城市流动。一些人简单粗暴地认为这是“坏的”,是“原住民被大资本驱逐”,不过他们也从来不提这些原住民之所以住在偏远的地区从事“一个梯田两棵玉米”的低效种植,是因为明清时期的人口膨胀导致居住范围的从平原向山区扩散,以及导致的环境压力。可以理解的是,他们看到了在现有城市尤其是北上广等地的城市基础设施因为人口暴涨而超负荷运转,城市所能提供和期待的就业与进城人口的素质和需求有着非常大的落差。他们看到的是“中国的巴西化”。从自私的角度来讲,将贫瘠偏远之地的农民驱逐出城市这个在当今最为重要的市场,并用富庶之地的农民为其“画饼”,是更好的选择。贫瘠偏远之地的农民受到城市大资本和文人道德的双重驱逐,又进一步验证了“田园文人”的最初设想——城市不能因为他们而降低自身素质,因此,我们要启蒙他们“与地共生”。(目前很多城郊私有化的农业基地确实也雇佣外地的“农民农”从事生产。本地农民与外地农民的雇佣关系不在讨论范畴之内,然而需要注意的是即使城郊私有化的农业基地也无法全部吸纳“退耕还X”或者规模农业驱逐的那些原农业人口。)

里约热内卢

里约热内卢著名的贫民窟与富人区一街之隔的景象。

然而我们也不能因为“田园文人”的偏见就对大资本强力进入偏远农村这件事情报以过分乐观的态度。“驱逐”是显而易见的,尤其是对于素质无法达到科技门槛的低教育水平的原住民而言,如果选择留下而非进城,他们只能在农业基地从事最基本的工作,并且因为级差而无法得到与城市相同的回报。为了孩子是原因,但教育、医疗、交通等基础设施并不会因为大资本的介入而得到显著性提高——难道只能祈求资本家“不要太贪”,要像福利国家或者早期社会主义学习,而枉顾现在的资本主义已经演化成“国家企业化”的模式?对于“原住民”而言,另一种未来可能发生的驱逐则是由于本地劳动力素质较为有限,大型资本不惜从城市“空降”工人至此工作,形成城市的“飞地”。我们已经在一带一路上建立了不少飞地,比如中国农垦的“国际大粮仓”计划。

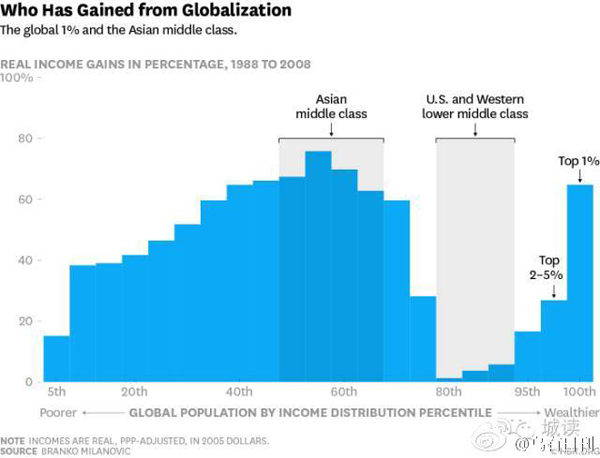

“大象曲线”,在全球尺度内即表现为新兴市场国家尤其亚洲对老牌资本主义国家下层中产——同时也是衰退中的传统产业从业者的“剥夺”。

这里不得不提的还有“剥夺性积累”和去年在探讨国际事务中非常流行的“大象曲线”。剥夺性积累通过对现有资产和劳动力进行贬值,使得社会财富分配越来越倾向于和有利于强势群体和上层阶级。套用在国内的语境之下,就是在金融、产业政策大规模向农村转移的阶段,“农业中产”人口的收入提升是以“低端”(主要是资金支持正在撤退的产业)白领收入的相对性下降为基础的。想必未来中国集约化小农收入的提高,主要是要仰仗非洲这片“新领土”上的廉价农业产出作为城市贫困者的救世主了吧。

「 支持!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅网刊微信公众号