依照美国的联邦法律,1月6日,国会参众两院将要召开联席会议,点算各州选举人团投票结果,并最终确认总统归属。现任副总统兼参议长彭斯将主持仪式。 作为2020美国大选的最后一个法律环节,国会宣布选举结果往年“仪式感”更强,时间也会在一天之内,但由于特朗普总统至今不承认败选,并敦促共和党议员对国会认证程序提出质疑,更在社交媒体上号召其支持者1月6日到华盛顿特区集会,或令此次选举的最后一步迈得更加漫长。

据报道,特朗普的支持者已获得国家公园管理局许可,1月6日可在能容纳3万人的场地举行集会。1月5日,部分支持者已开始在华盛顿特区市中心聚集。市长穆里尔·鲍泽呼吁民众这两天避免前往自由广场、国会大厦、最高法院附近的示威现场。政府已动用国民警卫队及警察部队,将重点逮捕非法持枪者。

国会公开唱票、共和党议员的书面异议、民众参与集会,虽然冗长,但都是西式“民主程序”的一部分。然而,20世纪得到普及的普选制,欧美流行的民主理念,早已与古代的民主理念相去甚远。学者王绍光指出,今人更熟悉的是熊彼特式的民主概念。

什么是熊彼特式的民主概念?为何说普选是一种“极薄”的民主?西式民主的实效如何?今天,活字君与书友们分享清华大学教授王绍光在其著作《抽签与民主、共和》中的篇章“选举与民主的变异”的后半部分。共同了解当代与民主挂钩的“普选”,究竟是代表了民主的本质,还是建立在少数人的资本主义之上的假民主。在本书中,王绍光教授以翔实的史料和严谨的分析证明,在过去2600多年历史的绝大多数时间里,实现民主、共和理念的主要方式是抽选而不是选举。

选自王绍光:《抽签与民主、共和:从雅典到威尼斯》,2018年12月

王绍光,清华大学教授,香港中文大学荣休教授。1954年生于武汉,1982年获北京大学法学学士学位,1984年获美国康乃尔大学政治学硕士学位,1990年获康乃尔大学政治学博士学位。1990-2000年任教于美国耶鲁大学政治系。主要研究领域为比较政治,政治经济学,中国政治,东亚新兴工业经济体,中央-地方关系,民主理论与实践。1993年和胡鞍钢合著《中国国家能力报告》,推动了分税制的建设和改革。已出版中英文专著与合著30多本,主要有:《祛魅与超越》《民主四讲》《安邦之道:国家转型的目标与途径》

马克斯·韦伯(1864-1920)是米歇尔斯的老师,也非常熟悉勒庞、奥斯特罗戈尔斯基、帕累托、莫斯卡的观点。对现代大众社会能在多大程度上实现民主理念,韦伯持强烈怀疑态度。他的基本判断是,复杂的现代社会将高度官僚化,且必须有统治者。”用他的话说,“所有希望消灭人压迫人的想法都是乌托邦,社会主义制度也罢,最完备的民主制度也罢,概莫能外”;“不管是不是民主制,任何国家的政治都是少数人的事”;“公民从来没有管理过大型组织,相反他们总是受制于人”。既然如此,韦伯关注的重点是与权力相关的议题,如权力的正当性、权力的有效使用、控制等等。对韦伯而言,划分政体的传统三分法“君主制-贵族制-民主制”不再适用,取而代之的应该是获得权力的三种形态:传统型( traditional)、超凡领袖型( charismatic)、依法理性型( legal-rational)。虽然韦伯支持平等的普选权,但他(尤其是到了晚年)确信,在现代条件下,唯一可行的民主制只能是“诉诸民意的领袖民主制”( plebiscitary leadership democracy),其核心是政党。只有政党才能把一盘散沙的民众组织起来,抑制其暴民倾向;只有政党才能培植政治领袖,提高他们的领导能力与影响力;只有数个政党为争取选民的支持而展开竞争,它们才能相互制约,具有魅力与能力的政治人物才能脱颖而出;最后,只有这样产生的超凡政治领袖,才能为国家指明方向、掌握航程。这也就是说,在韦伯的领袖民主制下,广大人民群众是被动的,是受精英操控的;但由于精英集团要争取民众的支持,韦伯希望,精英集团之间的竞争可以迫使精英阶级至少间接地回应民众的某些诉求。

到韦伯这里,民主变异的所有要件已经齐全。原本民主的含义是人民当家做主,加上了代议体制、大众政党、专职政治领袖后,民主的含义变为不同精英集团相互竞争对人民进行统治的权力;原本社会的精英阶级被认为是对民主最大的威胁,此时民众被认为是对民主最大的威胁;原本的代议民主理论还对代议民主内在的贵族化倾向遮遮掩掩,此时这层遮羞布已不再需要,简单粗暴地把精英统治说成是唯一可行的“民主制”。可以说,韦伯心仪的代议民主与雅典民主几乎毫无相似之处。

不过,在韦伯年代与他去世以后的头二三十年,这种变异的民主理论还没有被普遍接受,仍有一批重量级思想家质疑代议民主,甚至民主理念本身,希望寻求别样的理想政体,例如卡尔·施密特(1888-1985)、汉娜·阿伦特(1906-1975),更不要说马克思主义理论家了。拿韦伯的同代人维尔纳·桑巴特(1863-1941)来说,他对代议民主的看法就非常不同:即使是基于平等普选权的议会制,也与贵族制相去不远,因为“统治者是专业政客、是那些‘懂行’者、民众的占卜师。这与无产阶级追求的激进民主非常不同。后者坚持,拥有主权的人民直接参与所有关于公共事务的决定。无产阶级的最高目标是,在国家与社会事务中,不再被动,转为主动,不再是立法的客体而是主体”。

催化民主变异最后完成的契机是战争。如图5.7 所示,20世纪“民主”一词出现频率时间分布的两个高峰都与战争有关,小高峰出现在一战期间,最高峰出现在二战期间,这是因为战争需要动员普通民众参与:一方面,需要在宣传上把与他国的冲突包装成“为民主而战”,另一方面,需要用扩大政治参与权与社会福利的方式来笼络底层民众参战。然而,喧器的战争动员只能把人们召集到“民主”的大旗下,它本身并不能消除理想中的民主理念与现实中的精英统治之间的巨大反差。为了彻底消除这个反差,熟知韦伯著作的经济学家约瑟夫·熊彼特(1883-1950)承担起普及韦伯观点的任务。他于1942年出版的《资本主义、社会主义与民主》一书是有意以“易读读物”的方式写成的,其消除反差的策略很简单,就是重新定义民主:把民主的说成毫无意义,把不民主的说成是“民主的”。首先,他对所谓“古典民主”(包括18世纪以后出现的一些代议民主理论)釜底抽薪,断言:(1) 整体的“人民”并不存在;(2) 即使“人民”存在,他们也不可能对每一个问题都有明确而合理的主张;(3) 即使“人民”有这种主张,他们也无法确保自己挑选出来的“代议士”会贯彻这种主张。如此一来,民主理念被贬得一文不值,把决定政治问题的权力赋予全体人民变得既无可能,也无必要。一笔抹杀任何有实质意义的民主后,熊彼特拿出了“民主的另一种理论”。按照这种新理论,民主无非是一种选取领导人的方式,其首要任务是“选举出那些掌握决策权的人”,一个政治体制只要其选举是以争取人民选票的方式进行的,它便是民主的,否则就不是民主的,除了隔几年投一次票外,民众在政治中的角色付之阙如。很明显,熊彼特论点的基本理论假设来自韦伯:精英统治不可避免。20世纪以前,无论是拥护精英统治(贵族统治)的人,还是反对精英统治的人,都不会把它与民主画上等号,熊彼特却告诉人们,竞争民众选票的精英统治就是民主。这是对民主理念的彻底颠覆!难怪,后世学者会把熊彼特的理论称之为“精英民主理论理论”或“最低限度民主理论”或“选举民主理论”。

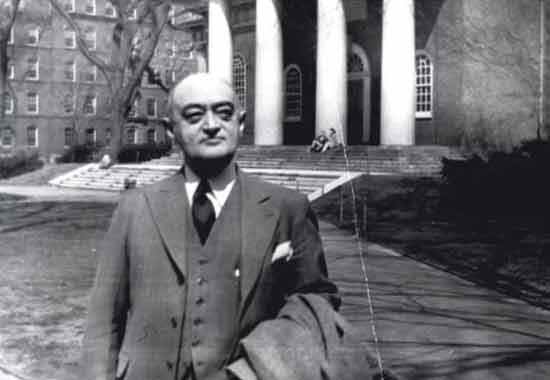

约瑟夫·熊彼特(1883-1950)奥地利裔美国经济学家。主要学术贡献有创新理论、商业周期理论、资本主义的创造性破坏理论等。著有《经济发展理论》、《经济周期:资本主义过程的理论、历史和统计分析》、《资本主义、社会主义和民主主义》、《从马克思到凯恩斯十大经济学家》、《经济分析史》等。

《资本主义、社会主义与民主》在熊彼特自己的经济学领域并没有引起多少关注。与此形成鲜明对比的是,虽然他有关民主的观点原创不多,在很大程度上借鉴于韦伯等前辈思想家,但他的“民主理论”却对战后欧美政治学与社会学产生了难以估量的影响;在其后二三十年里,他那套理论居然成为西方标准的、普世的“民主理论”。究其原因,这一方面是因为他的理论把处于冷战中的所有欧美资本主义国家(尤其是美国和英国)都划入了“民主”阵营;另一方面是因为他的理论强烈反对大众参与政治,有助于处于冷战中的欧美各国抵御国际共产主义运动的冲击。在20世纪五六十年代出现的其他“民主”理论无非是对熊彼特理论的修修补补,进一步为其提供理据,如罗伯特·达尔(1915-2014)的“多元民主论”,西摩·马丁·利普塞特(1922-2006)的“意识形态终结论”,乔万尼·萨托利(1924-)的“纵向民主论”,加布里埃尔·阿尔蒙德(1911-2002)、西德尼·维巴(1932-)的“公民文化论”等。

到此,历经200年、走过三个阶段的民主变异过程终于画上了句号。本来,从公元10世纪起到18世纪中后期,欧洲一直处于贵族统治之下,帝王公侯不过是其衍生物。“民主革命”于18世纪下半叶兴起后,此前的神话与思想体系分崩离析,人民大众第一次登上了政治舞台,贵族统治曾一度受到惊扰、威胁。但经历约200年风风雨雨后,贵族(寡头)统治以“民主”的名义借尸还魂了。在变种“民主”体制下,精英以“代议士”的身份,“名正言顺”地重回主角地位,人民虽然赢得了选票,却沦为“心甘情愿”的配角,前者希望后者对政治保持消极态度,最好漠不关心,以便让自己可以别无旁鹜地专心打理国事,每隔几年一次的选举嘉年华,成为民众影响精英的唯一方式。代议民主一方面使票选“名正言顺”地胜出,另一方面将抽签彻底扫地出局;无论是民主抽签还是共和抽签,都从人们的记忆中销声匿迹了。

约翰·邓恩(John Dunn),剑桥大学国王学院荣誉教授,著名政治理论家,现代西方思想史研究领域中声名卓著的剑桥学派代表人物之一,被誉为“他那一代中最具有原创性和重要性的思想家”,其成名研究是洛克政治思想研究。著有《民主的历程》、《失去理智的狡诈:对政治的理解》、《约翰·洛克的政治思想》等。

这是一种被偷梁换柱、釜底抽薪的“民主”。民主原本意味着权力外圈(主权拥有者或公民)与权力内圈(治权执掌者)完全或高度重合;代议民主却在逐步扩大权力外圈(经历一百多年达到普选)的同时,严控权力内圈,使得内圈实际上成为少数精英的特权。一本新书的书名点穿了民主变异这个事实:《从怪兽到神衹:民主如何改变了含义、丧失了意义》。约翰·邓恩用学术的语言传递了同样的看法:“现在的代议民主已彻底颠覆了民主的理念,让人几乎忘记了其原意。不过,通过这种改变,它让自己从历史中绝望的输家变成了一个引人注目的赢家。”

20世纪中叶,在冷战的环境中,在热战的威胁下,变异民主也许能起到蛊惑人心的作用,丘吉尔也许可以用一句俏皮话来为糟糕的现状进行辩护:“民主是最坏的政府形式——除了其他所有不断地被试验过的政府形式之外。”然而,不管变异民主的鼓吹者如何巧舌如簧,不管他们的理论听起来如何天花乱坠,变异民主终归不是民主,变异的结果只是使“民主”这个名词完全失去了意义。用法国学者罗桑瓦隆的话说,“就好像一道平淡的菜,只有添加佐料才有味道,现在民主自身也没有任何意义,要获得意义,全靠在名词前面加上特定形容词,如‘自由’、‘大众’、‘真正’、‘激进’或‘社会主义’等”。因此,现代所谓“民主”都成为带有修饰词的民主。

「 支持!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅网刊微信公众号