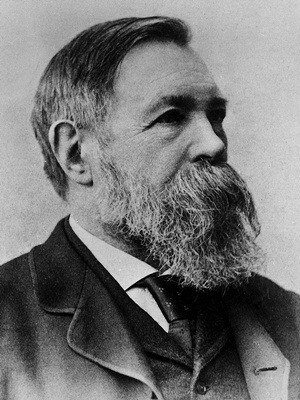

恩格斯:“历史可以说是所有女神中最残酷的一个……”

今年是弗里德里希·恩格斯诞辰200周年。

历史上规模宏大的1848年欧洲革命,恩格斯是亲历者,而他和马克思1848年合著的《共产党宣言》,被视为这次革命的先声。

1848年革命之后,反动笼罩了欧洲,紧随革命激情消散而来的,是幻灭的情绪。

“幻灭”一词大概是因巴尔扎克的名著《幻灭》而成为一种“时代精神”的。这部砖头一样厚的描写两个青年在社会生活中的彻底失败的小说,出版于1843年,和《共产党宣言》一样,有资格被视为1848年革命的先兆。

1848年革命实际上延续了差不多一年半,正式从法国“二月革命”开始(此前在意大利西西里等地就开始有一些规模较小的反抗活动),到1849年9月匈牙利革命政府在沙俄和奥地利帝国的联合镇压下终于垮台。

在1849年5月的德国,恩格斯和瓦格纳分别参加了南德巴登和东德德累斯顿的战斗。

青年恩格斯是个半专业的军事工程设计师,在爱北斐特,颇有一些街垒工事是出自他的手笔。而在巴登和普法尔茨,作为志愿军的副官,恩格斯负责制订作战计划,也亲自冲锋陷阵。

瓦格纳则冒着枪林弹雨在德累斯顿街头到处张贴革命传单,并参加了坚守街垒的战斗。

革命失败后,两个人都随残余部队逃到瑞士,不知路上他们有没有打上个照面。

恩格斯到达瑞士不久,就开始写《德国维护帝国宪法的运动》一书,从1849年8月开始在马克思主持的《新莱茵报·政治经济评论》上连载。这实际上是一部文采斐然的德国1848年至1849年革命亲历记,中译可见《马恩全集》第7卷。

1850年3月,马恩联合起草《中央委员会告共产主义者同盟书》,开始提出建立独立的无产阶级政党的任务。

恩格斯的伟大,便在于世界革命的梦想一时破灭之后,并没有深陷幻灭的泥潭不可自拔,而是极为缜密而深刻地剖析其成败,并耐心地为下一次革命做组织上务实细致的准备工作。他的耐心和坚韧,源于他对历史的深刻洞见。

正如他晚年在一封信里所说:

历史可以说是所有女神中最残酷的一个,她不仅在战争中,而且在“和平的”经济发展时期中,都是在堆积如山的尸体上驰驱她的凯旋车。而不幸的是,我们人类却如此愚蠢,如果不是在几乎无法忍受的痛苦逼迫之下,怎么也不能鼓起勇气去实现真正的进步。

与此形成对照的是,瓦格纳的革命激情显然受到极大挫折。他此前创作的《尼伯龙根指环》第一部《莱茵的黄金》,简直是可与《共产党宣言》“对读”的杰作,但是德累斯顿的失败,让他备感幻灭。

在1850年写给友人的一封信中,他说:“如果伟大的巴黎被焚成废墟,如果火焰从一座城市涌向另一座城市,如果他们最后在狂烈的亢奋中给这些无法清扫的奥基阿斯王的牛厩放上一把火,以获得健康的空气,那会怎样呢?我极其认真地、毫不欺骗地向你保证,除了以烧毁巴黎开始的革命外,我再也不相信其他的革命了。”

瓦格纳的激情似乎还在——这也是尼采后来依然奉他为偶像的原因——但实际上一种彻骨的幻灭已经占据了上风。他对无产阶级历史地位的信心跟马恩显然没法比。

在他看来,那些“巨人”即便一时展示了无与伦比的力量,逼得天神沃坦再三退让,终究早晚会因为既得利益的腐化和权力斗争的残酷而自我毁灭。当然,沃坦们也没什么好果子吃,瓦尔哈拉神殿最终也毁于一把火——就是他在信中要给巴黎和奥基阿斯王的牛厩放的那把火。必然地,他最终要倒向令尼采咬牙切齿的“宗教慰藉”。

类似的情形,其实一再上演。

例如1968年法国“五月革命”之后,戈达尔与特吕弗这对新浪潮好基友彻底决裂。戈达尔义无反顾地在电影革命的道路上继续狂奔了十年,几乎穷尽了在胶片时代改变电影发行体制的各种可能性;特吕弗则向温情回归,与资本和资本控制之下的电影体制媾和,拍摄戈达尔所不屑的“优质商业片”。

从更广泛的视野看,上世纪60年代波澜壮阔的社会运动的参与者们,一部分沿着嬉皮士—雅皮士的道路,最终在80年代的里根—撒切尔“新保守主义”繁荣中被招安,成为社会精英;一部分出于对左翼运动的失望,很快摆荡到另一极,如欧文·克里斯托尔那样,由极左的托派分子,一跃变成新保守主义右翼集团的中坚;当然,霍布斯鲍姆、乔姆斯基、大卫·哈维、约翰·伯格那样死硬的老“白左”并不少见,只是他们基本上都是“文化左派”,既对70年代以后左翼的创造性深感不满,又对实际的政治事务和组织工作影响力有限。

可见,每一次革命浪潮退去后,参与者们都必然要经历一轮分化。

只凭一时狂热、一时激情的人们,会特别灰暗、特别幻灭,而倒向宗教或类似事物的怀抱寻求慰藉;也有人彻底投降,自诩是清醒过来了,其实是因为眼中只见战胜者的强大,便屈服于这貌似不可战胜的强大,以合流来“共享”这强大的感觉。

只有最坚定、最有远见、最深谙历史风云之变幻的人,比如恩格斯,才能抛弃不切实际的幻想,去做更实在的思考和组织工作,一砖一瓦地为必定会到来的下一次尝试重新“奠基”。

相关文章

「 支持!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅网刊微信公众号