纪念恩格斯诞辰200周年,不是“例行公事”般的活动安排或规划设计,不是只属于同行间的“沙龙雅聚”和“项目研究”,而是面对愈加难解的时代难题和现实困境,向先贤请益、寻找参照的一种努力。所以,理应借此机会,在深刻反思以往研究中的得失的基础上,更加深入地阅读经典作家的原始著述,通过理解他们思考社会、历史的过程和方式,寻找驾驭和处理当代复杂问题的新启示。在新冠肺炎疫情蔓延的大半年里,对于我这样不是确诊和疑似病人、无症状感染者以及医务人员的人来说,参与“抗疫”最好的方式是宅在家里读书、思考和写作。现在清点一下“战绩”,除了完成梳理和剖析关于恩格斯哲学思想的起源和恩格斯的资本批判及其当代价值两篇比较长的论文外,我还写了很多篇幅长短不一、总计七万余字的札记,其中相当部分也是我研读恩格斯著述、思考当代问题的心得体会。较之于“规范性”的论文,我更喜欢这些语言风格和叙述方式有所不同、更加直抒胸臆地表达自己看法的短章。承蒙《东北师大学报》(哲学社会科学版)厚爱,刊出其中四篇,期待有兴趣的同道指教!

一 “你被放在秤上称了,称出你分量不够!”

古有“雏凤清于老凤声”的名句,晚近更有几乎人人皆知的“八九点钟的太阳”的拟喻,新近B站上有关“后浪”的视频又引发热议。但是,按照我的理解,它们可能并不是在陈述“事实如此”“必然出现”的实况,所表达的不过是对青年一代的祝愿、希望、鼓励和期待。其实,如何看待后代与前辈的关系,以怎样的方式保证“进化式”的“代际更替”,人类并没有解决得很好。就拿中国来说,在那些乐观的表态之外,经常也会听闻到诸如“一代不如一代”的感喟。比如,对中国国民性有深刻体味和严苛批判的鲁迅,对年轻人的态度也经历过由“信任”到“失望”再到“区分不同个体”的过程。

由于疫情的缘故,这个学期所有课程都实行网上授课。按照教务处的规定,教学方式改变了,但过程和环节必须完整,所以期中考核也不能遗漏。我给同学们布置的内容是以“我的马克思思想理解、接受史”为题写一篇短文。陆续有同学把作业发到我的邮箱里,看后发现,有用心写作的,但应付交差和敷衍的居多。平时在我每周发送需要讲授的内容导读和相关研究文献之后,提出问题、与我交流的同学也比较少,而其中80%询问的都是关于课程将如何考试!这让我对现在年轻人的学习态度和具体情况有了些许了解,也生发出一点感触,于是我给选课的同学写了如下一封信:

我向你们推荐一篇短文,是将近180年前一个利用服兵役的空隙去柏林大学听课的“旁听生”所写的两篇日记,记录的是他当时上课的情形和在两节课上所听到的内容以及他的思考。文章篇幅虽短(翻译成中文4000多字),但写出后寄往几百里外的科伦,当月就见报了。那时年纪很轻,尚未 “入道”,寂寂无闻,显然是文中所表达的思想引起了编辑的关注。

1840年的柏林大学

在文中,把“只埋头学术的麻木不仁的气氛”看作“德国学术界的不幸”,相形之下,认为柏林大学承担着“当代思想运动的中心”和“思想斗争的舞台”的使命,教师中各种派别的存在造成的“活跃的辩论气氛”,“使学生们轻而易举就对当代各种倾向有清楚的了解”;同时,他很忧虑当时的哲学界摒弃理性传统,致使人们重蹈“自己的虚荣心”,“满口诺言和高谈阔论”,成为“总是夸耀自己的吹牛大王”,而赞赏 “洞察整个思维领域和理解生活现象的那种宽阔自由的眼光”。关注着自己国家的“前进”和“发展”,坚信“制度是完全建立在最新的…… 科学基础上的”,“普鲁士的福气就在于理论、科学、精神的发展”,“而历史给我们安排的使命就是创造整个理论的繁荣”;他担心的是,如果放弃了“精神和它的自由”,将来有一天———用 《旧约》中的话说———会出现这样的情况:“你被放在秤上称了,称出你分量不够!”[1]424-430

历史并不总是进化的。今天阅读这些文字,联想到现在的境况,能说我们已经“超越”先贤了吗?不仅仅在同学们身上,就是我们老师中间,患得患失、得过且过、精于算计和功利考量、涣散、懒散的人也不在少数。在这篇文章中,还特别注意到,马尔海内克教授批评当时德国学界缺少“平心静气地…… 科学探讨,而是采取激怒、仇视、忌妒,总而言之采取狂热的态度,只要有人认为有了神秘学说和幻想就足以把哲学思想从它的宝座上推下来”[1]426。应该说,这种情形在今天中国学界还很普遍,根本没有改观。

需要说明的是,这位“旁听生”在不足半年听课期间写下的并不只是这两篇日记,他还听了大名鼎鼎的谢林的讲座;更为难能可贵的是,他不计身份,不畏权威,以“凡是真的东西,都经得住火的考验;一切假的东西,我们甘愿与它们一刀两断”[1]331的信念,向这位学术泰斗发起了挑战,写出一篇专题论文和两本小册子,当时也都很快发表了。影响所及,不仅引发了同道撰文大加肯定和《福音派教会报》刊文予以批判,甚至黑格尔派教授卡·米希勒在柏林大学开设的讲座中还利用了这个“旁听生”所写的小册子中的材料,直接引用其中的段落。由此可见,思想的创造力一旦迸发,是不论年龄、资历的。

1840年左右的恩格斯

两篇日记载于1842年5月10和24日《莱茵报》第130和144号

当时的年龄与你们现在相当,才22岁。多少人念叨过他的名字,传播过他的思想,也有评论说他的理论是“一种倒退”,其实很多人并没有认真读过他的书,因此也谈不上真正了解和理解他。他是谁?你们知道吗?

二 重温恩格斯论“时代的倒退征兆”

近年来,一种做法愈益流行起来,以致在各行各业都形成了惯例———借周年纪念“折腾”历史。我们古老的民族,历经漫长的岁月,再加上激荡人心的近代,历史事件、历史人物和历史文献层出不穷、次第涌现。几乎每年都会成为这些重大事件爆发、著名人物诞辰和忌日、重要文献刊发和传布等遇五逢十的周年,利用这样的节点精心准备、筹划和举办各种活动,几乎成为很多行业和单位最重要的工作内容之一。

就以马克思主义研究界为例,今年是恩格斯诞辰200周年、列宁诞辰150周年……作为一个专业研究者,我并不笼统地反对和一概拒斥利用这样的机会举办相关活动,推出一批学术成果。但是,往往一到这样的年份或节日,大家就如“嘉年华”般地热闹、“一窝蜂”地“起哄”和喧哗,而时间一过,什么也不会留存下来,更不要说有深刻的对照、反思和剖析了。因此,以过往为鉴,我觉得,值此重要时刻,我们应该思考:究竟该怎样纪念?

马克思文献及其思想研究是我的专业,而恩格斯与马克思是紧密联系在一起的。这两天一直在翻译和整理从德国伍珀塔尔恩格斯纪念馆带回来的资料,想着手写点关于恩格斯的东西。作为马克思主义的创始人,恩格斯与马克思共同的难能可贵之处,正如该馆展览解说词所指出的———“一个不属于劳工阶层的人却想方设法要改变劳工阶层的命运”[2]。在对资本社会的剖析、对工人阶级处境的揭示方面,他们的主旨、方向、观点基本上是一致的或者相近的;但由于生活经历、知识背景、性格特点和工作分工等方面的差异,他们之间也表现出各自的特殊性。可以说,他们是以不同的方式共同完成了马克思主义的建构。

马克思主义是不能与对资本的分析和批判分开的。对于恩格斯而言,我将其资本批判的内容和特征概括为以下几点:从亲身体验中感受资本的“罪恶”;借助经商的经历了解资本的现实运作;在双重身份的纠结中站在劳工一边;通过《资本论》的整理完成对资本结构的透析。我想以此为线索敷衍成一篇论文。但我不习惯于抽象地论述论文所涉及的内容,还是拟从具体的文本细节出发加以分析。

今天我阅读的是恩格斯早期的一篇评论《时代的倒退征兆》。这是他19岁时写下的文字,发表于1840年2月出版的《德意志电讯》杂志第26、27、28 期上。那时他正屈从于父亲的意愿,离开故乡伍珀塔尔前往不来梅,在一家公司里学习商业基础知识,包括出口贸易和外汇交易等。但他“真正的兴趣却在不来梅书店里的那些新文学上”,他被“年轻德意志”的作家所吸引,自己也开始写作———“白天和数字打交道,晚上则变成了文字。”[2]

老实说,这篇很少引起研究者注意的短评依然给我很大的震动。对此,我拟在自己的论文中详细地予以解读和分析,这里摘录几段,让我们领略一下青年恩格斯思想的冲击力吧!

*真理与伪真理充斥世界。人类社会的困境在于,真理可贵,但却命运多蹇,“它们必须奋斗,必须忍耐,它们受到残酷折磨,被活活埋葬,而且每一个人都随心所欲地将它们捏来揉去”。比较而言,伪真理则往往更为走运,它“有过辉煌的历程,经众口相传胜利地游遍全球,历经数百年,仍然不时为人津津乐道,仿佛刚刚问世”[1]106。

*《圣经·旧约全书》中有一句话依然流行于当代———“普天下没有什么新东西!”对此,恩格斯激愤地说:“不,新东西多的是,然而,它们如果不属于那种圆通的伪真理就要受到压制;而伪真理总是备有 ‘这就是说,云云’之类一本正经的附带说明,并且像突然闪现的北极光一样,很快又让位于黑夜。但是,一旦新的真正的真理像曙光一样在地平线上升起,,黑夜之子就会清楚地知道他们的王国正受到灭亡的威胁,就会拿起武器。要知道,北极光总是在晴空中闪耀,而曙光通常是在乌云满天时出现的,曙光应当驱散天空的黑暗,或者用自己的火焰把黑暗照亮。”[1]106

*针对“有人试图把历史的进程比作一条线”,认为“不是上升和下降,不是同心圆或螺线,而是一种时而合拢、时而分开的史诗式的平行线”,,恩格斯说:“我宁愿把历史比作信手画成的螺线,它的螺纹绝不是很精确的。历史从一个看不见的点徐徐开始自己的行程,围绕这个点缓慢盘旋移动;但是,它的圈子越转越大,旋转越来越迅速、越来越灵活,最后,简直像明亮的彗星一样,从一个星球飞向另一个星球,时而擦过,时而穿插过它的旧轨道。而且,每转一圈就更加接近于无限。”[1]107

*恩格斯把“自以为是的鼠目寸光的人”“难以理解的裹足不前的英雄好汉们”“开倒车的达官显贵们”称为“笼罩着我们时代的曙光的那些乌云”,他们“企图把整整300年当作进入禁区的大胆旅行、当作发热病时的梦呓从世界编年史中一笔勾销———他们看不到,历史只是沿着最短的路程奔向新的灿烂的思想星座,这一星座不久就会以其耀眼的光辉使他们呆滞的眼睛昏花迷乱”[1]107。

*谈及当时普鲁士的思想境况,恩格斯这样来描述:“我们现在就处在历史的这样一个点上。自查理大帝以来登台亮相的各种思想,500年间不断相互排斥的各种风尚,都企图把自己的消亡了的权利再次强加于现代。中世纪的封建主义和路易十四的专制制度、罗马的教阶制度和上一世纪的虔诚主义,相互争夺消灭自由思想的荣誉!”[1]107

*现象体现本质。恩格斯说:“根本不需要到远处去,就可以碰到这类现象。你只要拜访一下陈设时髦的沙龙,就会看到,你周围那些陈设的式样是谁的精神产物。极端专制时代的各种洛可可式的丑陋形象重新被抬出来,为的是把那些使‘朕即国家’这样的制度感到舒适自在的式样强加于我们的时代精神。我们的沙龙用文艺复兴时期风格的椅子、桌子、橱柜和沙发装饰起来了,要使文艺复兴时期全面恢复,就只差给海涅戴上假发、给蓓蒂娜穿上钟式裙了。”[1]108

*剖析时代的症状并不容易。最后,恩格斯感叹道:“说实在的,当我打算把这许多个别现象归纳到一起的时候,感到十分困难;必须承认,我失去了把它们同滚滚向前的时代洪流联系起来的线索。也许,它们还没有成熟到可以给予准确概述的地步,在规模和数量上还在继续增加。不管怎样,值得注意的是:这一反动无论在生活中还是在文学艺术中都有表现;内阁报纸的抱怨的弦外之音似乎仍然是‘朕即国家’;在有些最新德国诗歌中充斥着愚昧和无知,这是同另一部分现代蒙昧主义者的大喊大叫相呼应的。”[1]112

梳理至此,我觉得自己大致找到了这篇札记开头所提出的那个问题的答案。纪念恩格斯,最重要的,首先需认真阅读其著述,忠实地、完整地掌握其思想和逻辑,评价要在了解和理解的基础上做出。不论他的观点在今天看来是切中肯綮、振聋发聩,还是耳熟能详、沦为常识,抑或悖逆时代、不合时宜等等,都不要人为地挑拣、遮蔽和凸显。其次又要进一步深究这些问题在历史和当代的表征以及恩格斯当年的思考所具有的现实意义。就以《时代的倒退征兆》这篇短文为例,它给我的启示是,历史不是线性发展、向上运动的,人类常常不长记性———恩格斯“先知般”入木三分的剖析,难道只是针对那个时代和普鲁士的吗?

三 他年轻时也曾被指责为“抹黑”家乡、“颠覆”信仰——围绕《伍珀河谷来信》引发的一场争论

无聊时看手机,经常会发现朋友圈中对立的两派,往往会针对同一个问题(比如如何看待西方、怎样面对传统、对苏联和1978年之前的中国持什么样的态度等等)“横眉冷对”“舌枪唇剑”,表面上争得酣畅淋漓,结果却莫衷一是。这种情况下我总是站在第三方的立场上,“观棋不语”,当然这也不意味着内心没有看法。审视争论双方的辩驳方式、证据选择和观点坚守,有时会令人“忍俊不禁”———每天在那儿争着捍卫什么“事实”“真理”和“道义”,其实,互相视为对手的双方体现出的不过是相同的思维水准和致思路向,根本上就属于同“一类货色”。这时我会想,浪费时间和精力,甚至消耗社会成本,演出的竟然是这样一幕幕“滑稽剧”,究竟值得不值得?

同时,结合自己研究的马克思主义发展史,我也会慨叹历史何以总会出现“惊人相似的一幕”。当代中国与19世纪三四十年代的普鲁士,时间跨度一百八十余年,文化传统不啻云泥之别,但这里我想提及一件事情,大家听后可能会觉得,东西无师互通,人类长进有限,而像马克思、恩格斯那样“据理力争”和 “理性分析”的人迄今为止依然鲜见。

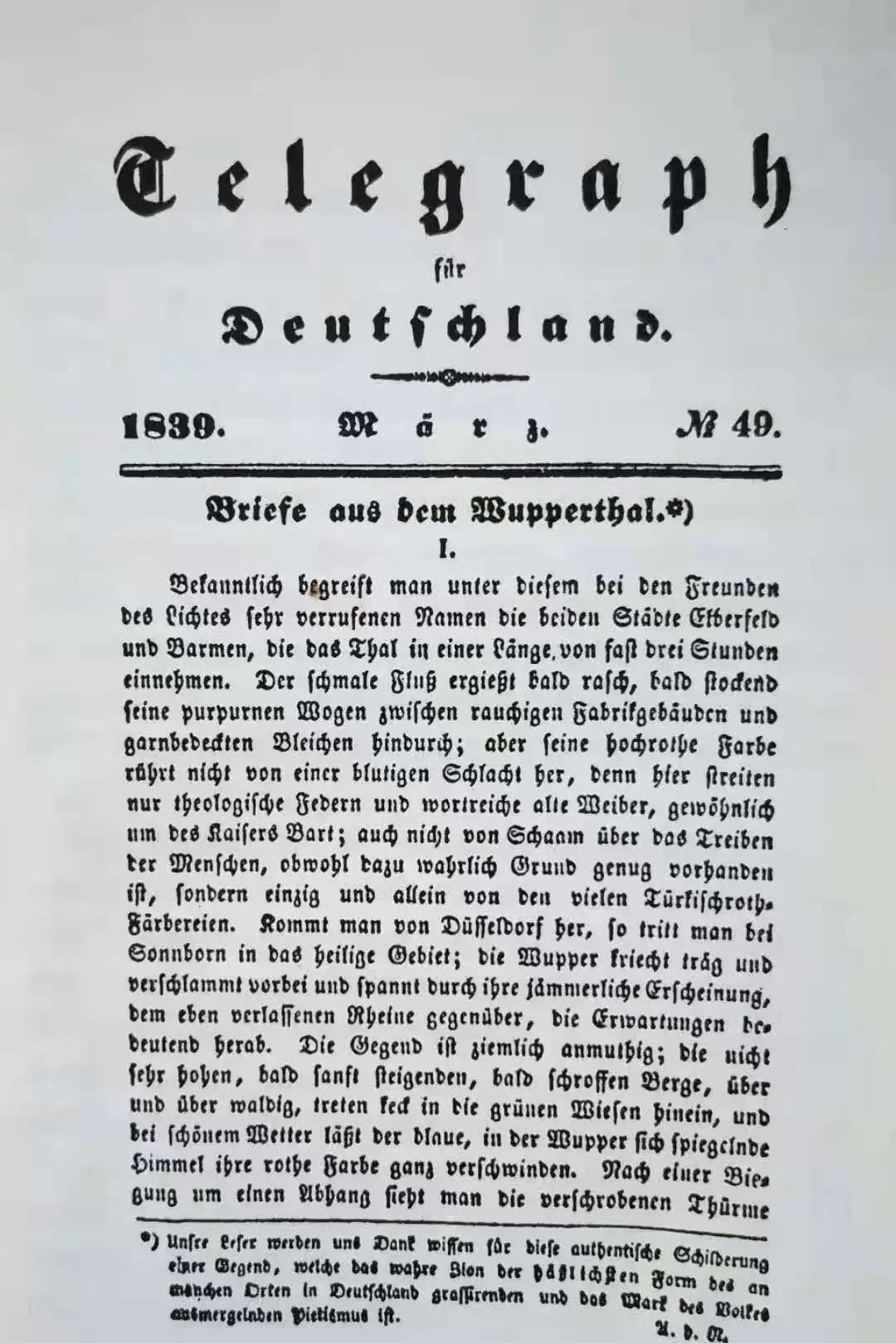

恩格斯连载于《德意志电讯》的《伍珀河谷来信》

我说的是1839年1—3月,身处不来梅的恩格斯撰写了回忆和描述他故乡现实状况的《伍珀河谷来信》,揭露那里严重的环境污染、“下层等级”恶劣的生存条件和“普遍处于可怕的贫困境地”,以及人们 “浸没在虔诚主义和伪善主义海洋里”蒙昧的精神生活。该文连载于汉堡出版的《德意志电讯》,很快就传到恩格斯的家乡伍珀塔尔(Wuppertal,Wupper是一条河的名字,而 Tal有“河谷”之意),引起了很大的震动。“延伸在大约3小时行程的伍珀河谷沿岸”[1]40 当时有两座城市,即巴门和埃尔伯费尔德,恩格斯出生在巴门,求学在埃尔伯费尔德中学,属于正宗的“伍珀河谷之子”,但他竟然炮制出这样一篇“抹黑”桑梓、颠覆“信仰”的“宏文”!在家乡人看来,就有点“大逆不道”了。当地保守派报刊率先做出反应,《埃尔伯费尔德日报》的编辑马丁·伦克尔于1839年4月12日在该报上发表文章,对恩格斯及其《伍珀河谷来信》予以“激烈的攻击”。恩格斯从友人处了解了这篇文章的观点,于是写了一封公开信。

我们来看恩格斯怎么答复的。

马丁·伦克尔的文章大概可以归结为几条,即指责恩格斯“蓄意歪曲事实”“不了解(伍珀塔尔的)情况”“进行人身攻击甚至撒谎”等等[1]73。对此,恩格斯一一做出分析。他指出:很多人“可以指责任何一个蓄意歪曲事实”,但这通常不是与真实的现实状况进行对比而得出的判断,而“是当的叙述不符合读者的偏见时的习惯做法”。至于认为他身处不来梅而不了解当地的情况,在恩格斯看来,“这样的套话已经成为了通用的言之无物的空话”,因为实际上,“我在伍珀河谷度过的时间大概比您多一倍;我在埃尔伯费尔德和巴门住过,并且有十分有利的条件去仔细观察各阶层的生活”,“一个人置身在这样的环境中”而“不了解情况”,“除非他肯定是一个不一般的蠢才”[1]73-75。

在对立观点的争论中,无端进行“人身攻击”是最不合适、最容易遭人诟病的方式。《伍珀河谷来信》中提及的人数不少,限于篇幅,我们举一个例子。“一位名叫尤尔根斯的美国牧师”,,实际是个投机者。一方面他通过讲道,“使善男信女泪流满面”,让大家相信,他“至少是个半预言者”,目的是要“建立一个新的耶路撒冷”;另一方面利用这样的机会他又接收了大量丰厚的礼物,自己过着优裕惬意的世俗生活。他以前在美国就靠此谋生,被揭穿后遭到驱赶。逃到欧洲,又故伎重演,真相大白之后,被关了起来。他在宗教法庭作了几年忏悔,被放出来后又在埃尔伯费尔德重演这套把戏,于是,看穿他面目的“人们就群起而攻之,谁也不想再理睬他…… 都唾弃他”[1]45-46。当时宗教虔诚派中像尤尔根斯这样的人不在少数,对于这种善于蛊惑和操控普通人观念的伪善之人,无情而真实地揭露其劣迹,谈得上什么“人身攻击”呢?此外,诸如有关该地区宗教协会的4位牧师———来自不来梅的传教士哥特弗里德· 丹尼尔· 克鲁马赫尔,巴门市里学校校长威廉·韦策尔及教师约翰· 雅科布· 艾维希、菲利普· 希弗林,恩格斯描述了他们在那样一个特殊的年代为了生存、荣誉和“上帝”所做出的种种努力和抗争,其间所表现出的伪善和真诚、刻板和变通、执着和苟且等等情形,都据实写来,怎么能说是“无端”呢?

特别值得注意的是,作为《埃尔伯费尔德日报》的编辑,马丁·伦克尔最不能原谅的是,恩格斯在《伍珀河谷来信》中“一点儿也没有指出该地光明的一面”[1]74,用现在的话说,这种不念桑梓之情的做法,属于忘恩负义的“暴露派”“抹黑党”。对此,恩格斯坦然“接受”,明确说:这种指认“是对的”。那他为什么要这样做呢?他解释说,就局部和细节而言,他承认故乡“在各方面都有好的地方”。但是,他又不得不尖锐地指出:在“在总的方面,我没有找到一件纯粹光明的事物!”[1]74因此,比如就环境问题而言,他不能违心地说,也不想说,由于河谷两岸“烟雾弥漫的工厂厂房和堆满棉纱的漂白工厂”使用土耳其颜料而将河水染红的“伍珀河在巴门附近又变得清澈了”,因为“这毕竟是无稽之谈,难道伍珀河往山上流吗?”[1]74(恩格斯曾描述说,伍珀河谷沿岸有“并不太高的山峦,有的重岩积秀,有的峭危峻险,个个披着翠绿的衣装”[1]39)。这表明,尽管这里谈的是故乡,但恩格斯是一个独立的思考者和写,所以他才说,如此“光明”的报道,“只能期待”马丁·伦克尔这样的编辑来“描述”了。

最后,恩格斯提醒马丁· 伦克尔,对于包括什么是游子对于故乡真正的情感这样的问题,“在读完(《伍珀河谷来信》)全文以后再作判断”[1]74。的确,掩盖事实真相的一味称颂与正视症结和困境以探究变革之法相比,哪一种情愫更值得称道和珍视,更属于炙热而深沉的“爱”呢?马丁·伦克尔在文章中还引用了但丁《神曲·地狱》中的一句话“这里是走进无穷的痛苦的入口”(qui si entra nell’eterno dolore),恩格斯校正他说“今后要逐字引用但丁的话,否则就根本不要引用”[1]74,因为但丁的原话是“通过我走进无穷的痛苦”(per me si va nello eterno dolre)。两句话的差别在于:前者所述的“痛苦”与“我”无关,那是走进“入口”之后才会发生的;而后者的“痛苦”是“通过我”而生发的,是“我”切身的经历和感受,与“我”紧密关联———这才是恩格斯自己对于故乡的真实的态度和真正的情感。

热爱自己的故乡和祖国,本属于人伦常识、天然情愫,但重要的不是言辞,不是“观点”,而是方式,是行为,是最终效应。研读马克思、恩格斯的著述,我们发现,他们很少说自己家乡、祖国的“好话”,相反,他们不遗余力地解剖德国的国民性,痛斥在普鲁士威权政治的淫威下普通民众苟且生存、缺乏独立思维,到处是自谓“爱国者”的“可怜虫”。然而,他们一生都在从世界视野和历史大势中揭示现代社会的病根,寻找人类文明的拯救之路,最终也参与了德国的社会发展和现代进程———他们才是真正的“德意志之子”!

所幸的是这场争论有个令人感到欣慰的结局。恩格斯的信写于1839年4月30日—5月4日,写完之后他就以“《伍珀河谷来信》”的名义直接寄给《埃尔伯费尔德日报》。该报编辑部接到之后,尽管对该信“没有说出()自己的姓名”感到遗憾,但还是立即决定于次日 (5月9日)“予以全文发表”[1]563。无疑,他们这种“愿意持不偏不倚的态度”是令人赞赏的。也正是历经很长时间培育起来的这种理性精神,使这个因非理性主义和意志论扩张而被马克思比喻为“庸人船”的国家避免了遭致翻船、沉没的命运,支撑着德意志民族多次从灾难中走了过来,最终不仅以“德国古典哲学”和马克思主义的建构奠定了近代西方哲学的基石,而且以人文科学、自然科学的卓越成就,展示了人类思维和精神创造所能达及的视野、高度和深度。

这对于当代中国来说,应该是有借鉴意义的。

四 究竟该怎么讨论恩格斯思想的当代性

最近应约为某杂志写篇关于恩格斯资本批判的论文。快到结尾了,按照国内马克思主义研究的通常做法,应该归结到对其当代价值的评估上。其实我是很不愿意这样做的,因为见过太多以如此路数作结的“宏文”,要么以外在的“指导思想”“方法论原则”敷衍了事;要么以言不由衷的方式评骘当代,唯马独尊,余皆浅陋;还有王顾左右而言他者,生拉硬套,基本点不到穴位上。显然,我犯不着这么做;写不下去了,索性就停下来去看书。于是又翻阅了恩格斯生命历程最后一年(1895)所写的东西,发现其中1月3日的一封回信,饶有意味。这是他从伦敦写给在德国美因茨的老朋友保尔· 施土姆普弗的。新年伊始,恩格斯“精神饱满”地向老朋友“回祝‘新年好!’”,表露出对人类未来无限的期待,说自己“还有一个希望———看看新的世纪,到1901年元旦我已完全做不了什么,那就可以离开这个世界了”[4]348 (译文有改动)。

1893年的恩格斯

施土姆普弗是德国社会民主党的老党员,恩格斯重点跟他谈了党内的状况。恩格斯说:“党内的分歧并不怎么使我不安;偶尔发生这类事情而且人们都公开发表意见,比暮气沉沉要好得多!”[5]683 他罗列了新近入党的成员构成,诸如“大城市的工人,即最有见识和最有觉悟的工人”“小城市或农村地区的工人”“大学生、店员”“正在破产的边缘挣扎的小资产者和农村家庭手工业者”“真正的小农”等等,认为尽管“新入党的人比以前入党的人难于消化”,但都应该吸收进来。随着“党不断壮大和不可阻挡的发展,经常会造成这样的情况”。正因为如此,“我们的党事实上是唯一真正先进的党,而且是唯一可以取得某些成就的强大的党”,所以,即便“可能有人越出我们党的原则所许可的界限,那时就会引起某些分歧;但是我们党的机体十分健康,所有这些都丝毫无损于它”,“没有人愚蠢到真想脱离党内广大群众并陷入痴心妄想”[5]683。作为美因茨国际支部的创始人,施土姆普弗在来信中告诉恩格斯,他“打算让年轻一代”接班,“也来领导一下党,以便让他们伤伤脑筋”。恩格斯表示支持,称“这种打算也许不坏,但我认为,即使没有这种实验他们也会学得理智并获得经验的”[5]684。

我感到,这是一个睿智、包容的老人,代表着一个自信、开放的政党。恩格斯的信像一面镜子反射着当代,也对比出了高下。研读至此,我似乎懂得该怎么讨论恩格斯思想的当代性了。

参考文献:

[1]马克思恩格斯全集:第2卷[M].北京:人民出版社,2005.

[2]FRIEDRICH ENGELS HAUS.Engels 2020 Friedrich Engels Sonderausstellung: Ein Gespenst geht um in Europa[EB/OL]. https://www.friedrich-engels-haus.de.

[3]公丕祥.恩格斯的法哲学思想及其当代价值[N].光明日报,2020-07-13(15).

[4]马克思恩格斯全集:第39卷[M].北京:人民出版社,1974.

[5]马克思恩格斯文集:第10卷[M].北京:人民出版社,2009.

相关文章

「 支持!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅网刊微信公众号