《道德经》与《资本论》关系简说

——论中国经济学的思维和语言

许光伟

《湖北经济学院学报》2016年第5期

摘 要:从《道德经》到《资本论》是术语的传承和革命,是思想领域发生的一次次重大变革,延续了历史的生生不息。可对接之点包括:(1)以《道德经》释解《资本论》架构之谜,显露发生学工作逻辑规定性;(2)在历史探究中衔接“农业史的经典”和“工业史的经典”(逻辑),找到《资本论》传承《道德经》的具体学科工作路径;(3)探索“中华定义”特殊方式,以中国经济学之“思维”和“语言”切入,锁定中国本质概念架构:道+德。可见从方法论看,《道德经》乃是中国经济学的思想源头。启发我们:必须把《资本论》之学术保卫内涵确定为“重新研究全部历史”,建立整全历史域的范畴的生产与批判,据之,可创造性提出学科方法论的思想。发生的,同时是批判的(规定),由此可确立政治经济学工作逻辑与工作方法的统一。

关键词:道德经;资本论;发生学;工作逻辑;中国经济学

基金项目:2015年教育部人文社会科学研究规划基金项目“《资本论》与中国经济学实践创新研究”(15YJA790073)。

一、楔子

本文是拙作《 <资本论> 在何种意蕴上是“史书”》[1]的研究续篇,是拙著《保卫 <资本论> 》(该著副标题在话语意义上即为“中国经济学”研究大纲)[2]的一个特别意蕴的书评。该著创造性提出“学术保卫”概念,其可以解作从历史和思想方面对经典文本进行贯通。从这条路径出发,《道德经》对《资本论》的影响体现在实质层面,即工作逻辑之上,尔后扩展到学科方法。这是我们争取“跳出文本”进行历史理解的基本理由。

另外,罗义俊的《老子译注》[3]提出一个疑问:“此章纯说道体,何以置入《德经》?”①本文从解决此问题入手,提出《道德经》与《资本论》关系“简说”,做相应的引申,力求“本土化”的原创研究。显然,此“引申”是属于方法论工作范围的一个意义域。道和德,二者的合成即本质;名者,本质的逻辑形式。这样一来,发生学工作逻辑(包括思维)与语言仍可实现对马克思的学说现象进行“中华转译”。马克思在叙述中为促成事的科学工作效果的产生,借用并改造了“黑格尔叙述”(如质-量-形式-规律的内容和形式的接续),所生成的“辩证讲述”和“中华本质”的规范内容是相通融合的。正因为如此,我们有理由把这看作是《资本论》保卫行动的内在学术价值!!它的根据所在就是:面向中国经济学,我们果真如此孤独吗?它向全体中国人提出了行动的议题。

二、总论:《资本论》架构——基于《道德经》的阐释

《道德经》强调:“既得其母,以知其子,复守其母,没身不殆。”②无独有偶,在检阅《资本论》目录时我们发现:无论《资本的生产过程》还是《资本的流通过程》,都有关于“资本的再生产”的阐述。究竟是怎样的关系,会不会是一种重复呢?熟悉《资本论》的人知道,这不是重复,两者是工作递进和相互包涵的关系。

从内容上看,前者是关于资本主义生产关系“实体状况”的描述。即动态描绘绝对剩余价值生产的历史实体关系(资本的“简单再生产”)以及相对剩余价值生产的历史实体关系(“剩余价值转化为资本”或“规模扩大的资本主义生产过程”)。相对而言,后者是对资本主义生产关系的社会运动条件进行汇总意义的阐述。即进一步工作刻画资本简单再生产的运动条件和资本扩大再生产的运动条件。前者表明了:资本主义生产的本质决不限于“工厂制”,它的深一步的本质内容是“社会再生产”;在此基础上,后者则进一步要表明:资本主义的发展的本质是追逐“扩大再生产”,而绝不局限于再生产本身。概言之,这就是资本主义再生产的“道”和“德”。

扼要而言,“资产阶级社会有一部特殊历史:资本主义‘道’和‘德’的发展。它扎根在生产史中,显露在流通史中,最后和生活史合而为一。”由此可见,“‘道’和‘德’的形成中已经包含了它的发展规定。”[2](P429)《道德经》第四十章的内容是:反者道之动,弱者道之用;天下万物生于有,有生于无。此两句看似无关,在工作逻辑上却有着内在的关联。实例就是《资本论》。用《资本论》的体例看:劳动生价值,价值生价格,谓“有无学说”。道的运动方式是“反”,类共同体的集体话语是“弱”,谓“体用之分”。而关于“反”,《道德经》作出的诠释就是:复守其母,没身不殆。这是“养德”。且看《道德经》的系统说明:“道生之,德畜之,物形之,势成之。是以万物莫不尊道而贵德。道之尊,德之贵,夫莫之命而常自然。故,道生之,德畜之;长之育之;成之熟之;养之覆之。生而不有,为而不恃,长而不宰。是谓玄德。”③如此看来,上述的第一句是讲述“德”(《资本论》第二卷的工作内容和逻辑),第二句是追溯“道”(《资本论》第一卷的工作内容和逻辑)。说确切些,这意味着第一卷总体上尚且隶属“劳动价值论”,而第二卷则要超出这个范围,直接是以剩余价值理论为出发点的,是从资本主义社会的“实有”开始。这里的“无”当然不会指存在上的“虚无”,而指的是“有的正在生成”(状况或发展过程)。这一章内容鸟瞰了“德”和“道”的关系,表明德是道的必然延续和护卫,就把事物发展的“本质规定”活脱脱的给表现出来了。这就是马克思为什么说:“在本书第一卷,我们把资本主义生产过程,既作为孤立过程,又作为再生产过程来分析,我们分析了剩余价值的生产和资本本身的生产。”然而,“现在,我们就要考察作为社会总资本的组成部分的各个单个资本的流通过程(这个过程的总体就是再生产过程的形式),也就是考察这个社会总资本的流通过程。”[4](P391-393)因此整体看,“‘企业资本-社会资本’表述方式就是‘资本-资本积累’的再说一遍”。[5]

如此看来,生产行动→再生产行动(流通行动)→交往行动→自觉的认识批判行动这样的行动链条,构成了资本主义的行动图型——特殊的“逻辑学”。其工作意蕴在于:建立真实的探求,所谓以“逻辑”求“真实历史”!马克思这么总结自己的工作:“要达到这一点,只有用我的方法……用雅科布·格林的方法不可能达到这一点,他的方法一般地比较适合于那些不是辩证地分解了的整体的著作。”马克思提出了“辩证叙述”:“不论我的著作有什么缺点,它们却有一个长处,即它们是一个艺术的整体”;并且,“最后这一册大半是以历史的形式重述一遍。但是我不能下决心在一个完整的东西还没有摆在我面前时,就送出任何一部分。”[6](P196)

因此,笔者认为:“《道德经》和《资本论》具有结构的‘巧合’:道和德规定的相互推动和彼此间的有机交融。《资本论》在成书结构上分成四个层次:历史发生学(道,历史生产→再生产过程);系统发生学(德,再生产→流通过程);现象发生学(道和德的生活形式,流通→生活过程);认识发生学(道和德的认识形式,生活→认识过程)。这其实是逻辑发展的必然,摹写的是‘以历史生产为基础的时间过程’、‘以社会再生产为基础的空间过程’、‘以流通为基础的现象过程’和‘以经济生活批判为基础的认识过程(抽象上升到具体)’。这种辩证法的‘四肢结构’完成了对社会历史有机体的整体刻画,书写了一部商品经济形态的‘整史’。”[7]这是把历史作为“行动”来摹写的行动者之客观逻辑,而产生对行动的辩证认识,实现了客观逻辑与主观逻辑之有机统一。

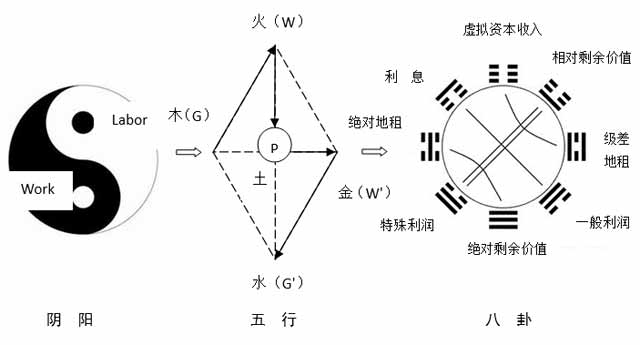

作为“附论”,我们创造性运用“阴阳(《资本论》第一卷逻辑)——五行(《资本论》第二卷逻辑)——八卦(《资本论》第三卷逻辑)”的复合工作逻辑体式(图1,“复合”指相互包含关系),完成对上述“行动主义”的一个简要形态的刻画。

图1《资本论》体系的架构

所谓“阴阳”,即确立劳动二重性逻辑。《保卫 <资本论> 》论述:“这是中国‘家本位’的特殊语言外观。以孔子之后理学儒学集大成者朱熹的学说为例,我们引用来说明劳动价值论的‘逻辑’和‘思维’。即,要在说明‘阴’(价值)‘阳’(价格),阴者为母,阳者为子,阴者静,阳者动,阴者隐蔽,阳者显露。一阴一阳之谓道。又之,阴阳归为太极,太极为理之本、阴阳之源,此处的‘太极’即指化生价值之劳动。太极动而生阳,静而生阴,故此,‘太极之有动静,是静先动后。’对劳动,则必须遵循‘理一分殊’学说,‘理一’(道理同一)指的是抽象,‘理一分殊’(事物各有其理)指的是具体。值得注意的是,朱熹本人用‘月印万川’证成这种学说,而本书则更为支持其‘万紫千红总是春’的证成方式。”[8](P7)

G、W、P、W′、G′是《资本论》设立的“五行元素”。《保卫 <资本论> 》如此论证:“道亦守常,是为不变之德。夫唯不争,故无尤;持而盈之,不如其已。若董仲舒言‘天有五行:一曰木,二曰火,三曰土,四曰金,五曰水。木,五行之始也;水,五行之终也;土,五行之中也。此其天次之序也。木生火,火生土,土生金,金生水,水生木,此其父子也。木居左,金居右,火居前,水居后,土居中央,此其父子之序,相受而布……诸授之者,皆其父也;受之者,皆其子也……故五行者,乃孝子、忠臣之行也。’这和马克思用G、W、P、W′、G′来说明资本总公式流通形式所涵容的运动,道理是相通的,一为典型中国封建主义秩序,一为典型西欧资本主义秩序。”社会形态统治秩序之相通在于生产方式和生产关系的相互贯通,于是,“所谓资本主义生产方式,在这里,不过是对G、W、P、W′、G′来说的运动,即运动方式和形式的连贯化。核心的观点是说明运动生构造,构造反过来维护了运动体制。德化为道,道化为德;这表明‘变’和‘不变’相生相克、因循守一。道中有始终不变的因素,那就是‘德’;反过来,德也充满变数,本质上是一运动物。在W-G-W体制中,生产关系和交换关系的矛盾是潜在的,社会的分配和消费关系没有受到它的严重影响;在G-W-G′体制中,生产关系和交换关系的构造作为分配关系和消费关系的中心调节器,上述矛盾上升为社会的显在规定。资本主义生产以后的运动皆以此为本(某种意义上,《资本循环》和《资本周转》是第一卷二至六篇的‘再说一遍’,说明剩余价值生产的社会实现手段、途径和形式,言其运动条件;《社会总资本的再生产和流通》是第七篇的‘再说一遍’,说明资本积累的社会运动条件),不断派生、衍化,生出现象的诸多复杂性。从而,这可能也是马克思关注的‘父子关系’:由资本之道发育出资本之德。其别于母子发展关系的地方即是经济形态的衍生性,所谓:金玉满堂,莫之能守。据此马克思坚持认为,现象运动在特征上对于实体生产来说,依旧具有严格的依归性。”[2](P395-396)

由此看来,“《资本论》和中国古老的《易经》学说体系亦是道理相通的。”《保卫 <资本论> 》继而这样论述:“兹以剩余价值理论和八卦图的相通为例。剩余价值以两种基本方式存在:绝对剩余价值和相对剩余价值,前者指明剩余价值生产的本身(工厂是有形的),后者指明剩余价值生产向社会剩余价值生产(全社会都是工厂,工厂是无形的)进发的过程。由两种基本方式演化出六种存在的运动形式:一般利润、特殊利润、级差地租、绝对地租、利息、虚拟收入。‘2 + 6’模式相生排列,象在其中。依次是:乾一(绝对剩余价值)、兑二(一般利润)、离三(级差地租)、震四(相对剩余价值)、巽五(特殊利润)、坎六(绝对地租)、艮七(利息)、坤八(虚拟收入)。”生产性质和分配性质的贯通导致“第一流程:肇始于绝对的剩余价值生产,由一般利润(竞争性收益)起步,中经级差地租(这是绝对和相对剩余生产之间的事实中介,正是由于社会上到处存有该种规定,‘租金耗散’的结果产生了资本主义相对剩余价值生产),以相对剩余价值为结点;相对剩余价值生产不断地抬升了一般利润的社会获取水准,这时的资本犹如雨露之泽被万物,又以轰隆隆的雷声到处掀起革命。”继而导致“第二流程:由特殊利润(经营性垄断收益)起步,以绝对地租为铺垫和作为坚实的生长底座(这是虚拟之源,级差地租→绝对地租的发展标识了资本主义经济生活的得到巩固和社会深化),达成观念化的利息一般,遂有产生‘社会虚拟’之可能,收于虚拟收入;至此,资本获得收益仿佛山石之稳固。由这个基础生出全社会的剩余价值生产境界。”于是,“形成两条运动流程。”以第一流程作为坚实基础,第二流程的持续起航,导致“一般利润(剩余价值总额)→平均利润(本身是中介,对应平均生产和平均实现的‘社会利润’)→各种收入(虚拟的高额利润或利息作为‘收入’,乃是虚拟的超额个别利润),这个过程遂有了虚实互为起点、相生相克这一现实性发展条件。”最终的结局:“复归于起点的运动不断反复、充实和提高,从而,起点是不断得到巩固的起点规定。”[2](P440-441)

三、《道德经》工作逻辑何以“影响了”《资本论》结构

发生学,生生也。前一个“生”指“事物发生”,后一个“生”指“事物发展”,生生不息也!说明生生不息的运动生长的道理,即历史、系统、现象的认识发生和运动原理。作为辩证法的内置结构,在中华话语体系中,发生学和辩证法,一语二用。发生学工作逻辑,又可以说成是中华传统上的一个特殊的推理。

我们由此问题起步。问题的关键之处在于:弄清楚客观发生于它们之间的辩证工作关系。有人质疑这种逻辑同构性。但是,“显然,《道德经》和《资本论》不是结构巧合,而是不同时代背景和文化差异条件下的逻辑趋同的一个必然。”就实质而言,“盖因二者都是历史学科的缘故。”[7]史书的工作性质使其工作逻辑趋同,简言之,“《资本论》作为史书,立足社会科学研究方法论,彰显事的科学规定性。”我们应该持此主张看待二者于学科方法层面的迥异,“回归整体意义的研究路径”,寻求“对象”和“研究对象”的统一规定性。[1]其以逻辑学方式统一了“一科”和“百科”,完成了归纳比较基础上的对于历史过程的“辩证叙述”,而表现出这样的语义学态势:“材料的生命一旦在观念上反映出来,呈现在我们面前的就好像是一个先验的结构了。”[4](P22)

既然如此,此处的任务仅仅是,直接撇开那些史学家的任务,而把重点放到《道德经》工作逻辑对于《资本论》结构所施加影响的分析之上。内置其间的统一的工作逻辑被确认为是“发生学”。发生学不排除解释,只是杜绝解释学。众所周知,《道德经》是文字版的《易》。表面上看,《道德经》完成了对《易》的学术提炼和方法论精髓之概括,所谓:《老子》全书,无有不合《易》者。但就实质性而言,《道德经》委实是开辟一种科学转向:从文化的角度完成了对“社会科学研究方法论”的首次系统表述。所谓行知,母子,发生学也!其提倡“质性研究”的优先性,弘扬“中国本质研究”,即道的方法,以及与之契合的德的方法。④由是观之,不仅中国经济学而且经济学本身,其创立的源头应该追溯到《道德经》,特别是作为方法论思想上的文本根据。⑤

无独有偶,作为现代意涵的“发生学方法”,也是兴起于自然科学研究领域,随后才被人文社会科学领域所接纳和广泛采用。概言之,今日我们所论之“发生学”,乃是一种工作逻辑和方法,是在多个领域得到广泛应用的一种科学方法。跨学科的特点使这种学科方法起步于自然科学,流变于科学哲学方法论,最终成型于统一历史科学的建构行动。这就是所谓的发生学研究之“转向升级”问题。毫不夸张地说,发生学已成为当今世界级别的最负盛名的学术研究事体。其成为多学科学术知识荟萃规定之“研究方法”,在于对整全意义的学术事体之钩沉和对历史科学逻辑之探索。从教育和心理学到哲学和逻辑哲学,从中医到生物学,从发生学在地球科学领域的应用,到支持整全意蕴的社会历史研究,发生学之逻辑划出一条整合“演绎”、“归纳”和“实证”、“规范”(它们看似对立,实则是两合之学科方法)的路径,而日益成为促使诸种逻辑体系实现再统一之新兴逻辑科学。以此鸟瞰,此综合性研究体系本质上隶属于“事的科学”,而非“物的科学”。因为无论发生认识论、发生藏象学,抑或是分子系统发生学、种系发生学,或者思维发生学、文本发生学,都可归入“事件发生学”范畴,这就超越了“典型”与“非典型”逻辑哲学之争。其奔着一个工作目标:发生的批判的逻辑和方法。这就是马克思在《资本论》序言中说的,“辩证法不崇拜任何东西,按其本质来说,它是批判的和革命的。”并且对于现代历史社会而言,“使实际的资产者最深切地感到资本主义社会充满矛盾的运动的,是现代工业所经历的周期循环的各个变动,而这种变动的顶点就是普遍危机。”[4](P22-23)

关于马克思为什么把历史当作“行动”,直至要求以发生学来内在地把握,笔者举出研究命题:资产阶级逆转。命题思想概要如下:“《资本论》的逻辑与方法论规定是发生学。其指向于研究与言说‘历史’,旨在弘扬与推进对历史学发动‘哥白尼革命’意蕴之经济学建构道路,使范畴落实在批判原则之上,贯彻于历史规定性之中。但是,资产阶级庸俗经济学对这种道路和理论实践行动进行了‘逆转’,推行庸俗化的解释学与非批判的科学主义主张,旨在相反将经济学沦落为特殊门类的自然科学。”结局是,“必须明确,政治经济学实践之路最终旨在冲破和解除解释学语言束缚之牢笼。”即如果说,“经济学的‘哥白尼革命’在于创造性地引人‘范畴的方法’”,但必须承认这个方法本身也是历史的,“范畴的生产或其自然生长活动并非有什么独有‘规律’,也不是什么牢不可破的‘逻辑链’或‘认识链’。这也就需要彻底否决认识形式科学的纯粹性和独立性。”[9]

简短小结:以上问题提出之意蕴以及所得到初步之论证结果可转述为“道名之学”。内含的法则是“道——名”、“可道——可名”和“非恒道——非恒名”。以《资本论》第一卷为例,马克思对资本范畴的把握由“名”(货币转化为资本)始,尔后“可名”(即资本),尔后“非恒名”(资本积累)。显然,“可名”并非现代汉语的“可以名”意思,而是“成名”(名之成:社会范畴的生成)之义。名是道之辅,名是道之显,是道之示名,即自我表达。这样,我们可以把《资本论》意义的“始道”规定为“商品生产和交换”(资本主义生产方式之始),把对应的“可道”规定为“剩余价值生产”或“资本生产”本身(资本主义生产关系之成),而把《资本论》意义的“非恒道”规定为“资本积累之社会历史过程”(资本主义生产关系之流变,即资本主义交换关系的成长)。合起来所谓:“道,可道,非恒道;名,可名,非恒名。”⑥于是,“循此思路,《资本论》全部四卷的工作内容被安排为:‘道’——‘德’——‘道和德’;其中,后者分成:‘道和德的生活形式’与‘道和德的认识形式’。即前两者共同构成对事物发展的本质研究,后者构成现象研究以及建基于生活批判和现象批判的认识研究。”[7]

四、中国经济学的“思维”和“语言”

六经皆史。如何理解这个观点呢?推广来说,《道德经》是文本版的六经,是进一步把史浓缩了,但对它的理解应该依托相关历史书。相比之下,《资本论》大大前进一步,其把历史作为“逻辑”来写,从而把历史写的活脱了。前文所说的“真实的工作探求”:以“完整的逻辑”求“历史”!以《资本论》第二卷为例,G、W、P、W′、G′,暗合五行逻辑,这自然不是什么解释学,而谋求资本之运动史,因此,对“运动条件”的刻画毋宁说在于求发生学之工作批判。即劳动的存在方式:Work / Labor(生产方式和生产关系之统合)——资本的运动方式:G、W、P、W′、G′(生产关系和交换关系之统合)——资本的生活方式:资本的各种收入形态(全部矛盾的显露,乃至是生产关系和分配关系之统合)。这意味着,“好像是一个先验的结构”并非指示所谓的唯物主义知识论,更遑论知识理论意义的解释学建构了。同样,上述工作逻辑也不能说成是一味地求历史的“解释学批评”,仿佛唯一目的就是要揭示“绝对的本质”(商品价值)。如上指出,其深意在于指示行知路径的发生学(批判),求得“劳动——价值——价格”的整史。

这是史书的工作特点——生生推理:发生的东西,同时是正在成长和衰弱的东西。显然,这种历史知识是史的认识形式,是结果,而不是前提。所以无论如何,它们不会是“带有支点的演绎”工作要求的出发点规定,不会是任何的逻辑演绎意义的起点或终点,即公理假设知识。这样就理解了马克思为何坚持主观批判(即“理论史”)和客观批判(即“实在史”)工作接通关系,这是所谓马克思善于把社会历史形态的思考、论证和阐发与关乎这一问题的学说史梳理和评析紧密结合起来的一个判断。辩证叙述、过程演绎和推理嫁接于“发生方法”之上,马克思称为“范畴的方法”、“结构的方法”,乃至同时是范畴的生产和批判。前提是历史生产自己的逻辑。这样就首先得到“理论部分”(《资本论》前三卷);其次是得到“逻辑=认识”(规定)的历史文献部分,即《剩余价值理论》(《资本论》第四卷)。历史和逻辑之统一(马克思称为的“理论”),乃是理论的生成过程。与之契合的逻辑和认识统一,马克思则称为“理论历史”或“认识论”,即历史的自我认识过程。实际上,后一个“历史”,在马克思看来,对其加以客观表述,就可避免陷入“自足自明”的叙述状态,就意味着消灭“绝对本体论”的永久栖身之所。概言之,这是对完整概念的人的历史的辩证的叙述,是真正意义的研究与叙述的统一。

遵循《道德经》关于事物“本质”(道和德)研究传统,劳动价值论拒绝唯理论的建构,也就不能被认为是解释学。因此,无论“只有劳动才能创造价值”、“唯有在劳动时才创造价值”、“只要劳动即能创造价值”、“只能是劳动,而不是其他什么‘事物’,能够创造价值”等等说法,本质上,都是行不通的。“只有劳动价值论”的逻辑,没有摆脱“定义法”语义束缚,把人类劳动视为人的自然行为意义的“人的劳动”,强调“人的劳动”本体论。于是,一方面是只有劳动(要素)唯一地创造价值,另一方面是全体要素全部地创造价值;从而在形式上,劳动价值论似乎是彻底输给了要素价值论。“只有论”显然和“全部论”相呼应,并制造二者的语义对立。可见,这是“要素论”惹的祸。⑦为了彻底解决问题,我们需要跳出解释学窠臼:仿佛价格是由价值予以解释的,而价值则只由劳动予以解释。甚至不应当归结为形式逻辑和辩证逻辑的选择问题,而根本就是否决“用劳动给价值下定义”这种做法。例如“机器替代劳动”,并非资产阶级庸俗经济学抓住的表面现象问题,实质问题是资本主义生产方式引发的生产关系和交换关系的历史变化和所产生的社会后果,它造成人类劳动能力的全面退化(是属于“道”和“德”层面的规定)。同时,它也可能造成误解:劳动作为“要素”在地位上让位于机器,仿佛是历史选择上的一种必然性规定。[10]

所以,马克思没有用“定义法”对劳动进行硬性规定,没有用劳动给商品价值下定义。如果硬要说定义,那么马克思是用“抽象劳动”(作为商品生产劳动的“人类劳动”概念)对价值做出规定。但同时,正如恩格斯指出:马克思的定义并不是一成不变的。“这是出自……误解,即认为马克思进行阐述的地方,就是马克思要下的定义,并认为人们可以到马克思的著作中去找一些不变的、现成的、永远适用的定义。但是,不言而喻,在事物及其互相关系不是被看作固定的东西,而是被看作可变的东西的时候,它们在思想上的反映,概念,会同样发生变化和变形;我们不能把它们限定在僵硬的定义中,而是要在它们的历史的或逻辑的形成过程中来加以阐明。”[11](P17)重要的是,“这里所涉及的,不仅是纯粹的逻辑过程,而且是历史过程和对这个过程加以说明的思想反映,是对这个过程的内部联系的逻辑研究。”[11](P1013)

既然如此,那么究竟什么是抽象劳动呢?它可以直接下定义吗?这个规定不过指示了“商品经济形态”(其作为社会系统)的历史发生,不过是说明商品社会的实际的生长状况。马克思所以用“劳动二重性”对此“生生逻辑”予以结构化。概言之,“抽象劳动是从一般构造转向特殊构造的经济规定。”[2](P91)这是开放过程的“没有支点的演绎”,“马克思劳动二重性的实践图景即在于以历史主义和实践主义为双重的建构逻辑取向,规定大写的历史理论,全面落实政治经济学批判。”亦即,“该研究进路旨在阐明马克思劳动价值论是对资产阶级经济学进行整体性批判所得到的认识结果,是对历史进行总体分析、系统性考察而得出的建构性理论,是批判与建构的统一性理论。”[12]往深处看,劳动二重性和政治经济学研究对象是逻辑契合的,关于劳动二重性的理论实践之路,最为重要的一点在于,其“统一化研究对象和理论范畴用语,如生产方式(历史中形成起来的社会生产)与劳动一般,以及生产关系和交换关系(社会再生产)与价值(形式),使理论分析具有明确的可操作性。”[13]表明:“名”说到底是依据“道”(发展规律)来予以理论生产的,这是特殊意涵的“范畴发生学”。而所谓客观规律的非人意志性,《道德经》则曰:道常无名,朴;虽小,天下莫能臣。⑧

如此看来,经济学的工作逻辑归根结底是由“思维”和“语言”组成。劳动价值论所组装的材料不过就是政治经济学研究对象的“思维”(名和非恒名的部分)和“语言”(可名的部分)。在劳动价值论的架构下,抽象劳动是价值的“始名”,商品价值是“可名”,生产价格和各种市场价格则是价值的“非恒名”(变化之名)。同样,对资本主义财产关系的命名也是如此。“资本主义生产方式”可看作是它的始名,与资本主义生产方式发展相适应的“生产关系”是可名,与资本主义生产方式发展相适应的“交换关系”则是变化之名。三者都可以用“生产关系”来工作命名,从而确立“财产关系的生长”这一系统性资本主义生产总过程的社会历史现象。通过对黑格尔辩证法的借助和改造,马克思劳动价值论实现了“思维”和“语言”的上述意义的一统,达到辩证逻辑的工作程度。马克思称之为“把‘辩证方法’应用于政治经济学的第一次尝试”。[6](P239)引出一个问题:生产关系在定名上究竟有无“规范”,以及政治经济学究竟如何“讲述”生产关系?这就是自然科学领域的“一对一”(定义)和社会科学领域的“多对一、一对多”的工作关系。

在这一点上,马克思的处理态度始终是辩证和客观务实的。马克思实际上是认为,从生产关系=财产关系(发育、运动以及取得生活形式)的规定行程看,生产关系不是静态的单质概念,而是多质聚合和裂变的动态发展体,简言之,是一个社会历史的“关系的生长机体”。生产关系的总名称是经济形态社会。定名规范之所以采用“多对一、一对多”体式,是对客观生长和发生关系予以真实摹写的工作需要使然,一言以蔽之,社会历史的生长发展关系并非单纯的一,亦不是杂多的概念。这就引入了中华思维体式:相生相克。马克思的《资本论》研究给予我们的启示是:在对辩证法“命名”的把握上,需要更多接纳民族文化特性,并通过民族历史和世界历史的兼容贯通,适时创立“新思维”和“新语言”。例如套用《道德经》的用语习惯,关于生产关系的“定名”完全是辩证和实践取向的,即:“无”,名历史社会之始;“有”,名经济形态社会之母。故,恒“无”,欲以观其妙;恒“有”,欲以观其徼。从《资本的生产过程》到《资本的流通过程》,马克思实现了对“大写字母的资本逻辑”的刻画。资本的完整的一部“生生史”,演变为同样是“完整意义”的一套“逻辑学”,盖因“同谓之玄”之故。所谓:“此两者,同出而异名……(遂达到)玄之又玄,众妙之门。”⑥锁定了这样的结论:发生学,不过是中华用语形态“辩证法的规定”,或者可看成是它的在中华语境下的一个现代传承和转译。

至此,我们再把认识向前大大推进一步。一言以蔽之,必须“把生产方式、生产关系、交换关系视作商品生产大家族的统一语言——对象的如何来、为什么、是什么,而把与之直接对应的劳动、价值、价格视为家族内的一整全的概念体系”,其再和《道德经》逻辑接通,“之后,才有之于商品对象的‘道生一’(商品生产交换规律生出统一的‘商品范畴’)、‘一生二’(商品二因素:使用价值对象和价值对象)、‘二生三’(研究商品的基本范畴体系:使用价值、价值、价值形式);以及之于资本对象的‘道生一’(资本主义生产规律生出统一的‘资本范畴’)、‘一生二’(资本二构成:不变资本和可变资本)、‘二生三’(研究资本主义商品W的基本范畴体系:c、v、m)。”说到底,“这二者的生成运动系列和生产方式、生产关系、交换关系的生成机理在顺序上是严格对应的:商品(使用价值)——生产方式、价值——生产关系、价值形式——交换关系;资本(不变资本)——生产方式、可变资本——生产关系、剩余价值——交换关系。在这个基础上,‘三生万物’,即是说使用价值、价值、价值形式这些基本规定支持了整个商品生产体系的发展,而W = c + v + m则支撑了资本主义生产体系。规律成长和发现的过程是反过来的,即三生于‘万物’、二生于三、一生于二的过程,道(或曰发展规律)最终是从‘一’(这个‘一’当然指生产方式的贯穿历史的发展,内蕴‘矛盾规定’,是生产力和生产关系的矛盾统一体)当中产生出来的,即道生于一。”如此一来,我们终于明白:“马克思为什么集中研究‘商品’和‘资本’,并予以系统地解剖:对象是从‘一’的层级上说的,研究对象则必须推进在‘二’和‘三’的层级上;将之分别在生产方式、生产关系、交换关系及其有机系统的发展层面上予以历史地对照、比较和联系,则是为了使从中发现的价值规律和剩余价值规律逻辑一致起来,形成对‘规律’的一系列的、连贯的从母子发展关系上的总体把握。”马克思强调:“已经发育的身体比身体的细胞更容易研究,不是说仅仅解剖身体,而在于像自然科学家把对象和研究对象区划开来一样,以其纯粹形态进行的条件研究身体发育的过程(从‘细胞’到‘身体’,价值形式的发展是联系的桥梁)和身体构造的系统(劳动产品的商品形式是经济的细胞形式,整个系统由这些结构关系组装而成)。”而如此一来,“英国的发展——从岛国的形成到日不落帝国的形成和发展——凸显了价值规律和剩余价值规律的逻辑联系,集结了西欧的资本主义发展史,后者进一步集结了整个欧洲的从古希腊地中海文明以来一直到16-19世纪的商业文明史、资本主义史,划开了一般意义的资本主义对象和资本主义研究对象规定。”这导致我们能够“将我国农垦文明时代的思想经典《道德经》同《资本论》的方法论彼此联系起来。”因为从对经济形态社会的揭露上看,“《道德经》是粗糙的、质朴的,而马克思视资产阶级社会为‘已经发育的身体’(有机体),视商品为‘细胞’(有机体的构成要素)之研究方法,则显得更为胸有成竹,所以最终发现了社会存在的秘密。”这最终导致我们能够认为,“这些解说对于中国人来说,可能会更加地令其容易懂。”[8](P7)

五、未尽的说明:探索事的科学,我们准备好了吗

《资本论》是一部伟大的史书,深意和崭新内涵在于对“商品经济形态”进行全景视角的展示。按照史书的工作要求,《资本论》可贵之处始终在于:坚持历史研究和过程研究相结合,从中升华“事的科学”之工作性质。很显然,这种唯物主义方法论就实质而言,乃是“历史过程分析”。《保卫 <资本论> 》所强化者,中国语境的历史过程分析也。从而,能够在工作内容上产生统一辩证唯物主义和历史唯物主义(规定)之“能动的唯物主义”。

新形势新任务新要求,理论工面临开疆拓土之新挑战。按照对马克思主义学科语言的性质进行深入探究以及对其内涵进行深挖,促成“中国化”的工作要求,我们有理由认为:《道德经》就是中国话语和行动之辩证法文本。发生学和辩证法的用语相通,使得我们可以于实质层面重新考量问题,从内容出发,而不是直接从形式规定性出发。由此坚持整全历史域内的发生学逻辑认识观。按照此认识观,犹如《资本论》堪称工业史的“经典著作”,《道德经》应被界定是写就农业史“经典”(包括思想和工作逻辑经典)之著作。所以对中国人而言,应强调这样来理解《资本论》:它是一部科学作品意义的史书。包括十二部史:转化史I → 转化史II → 资本主义生产史 → 运动史I → 运动史II → 资本主义流通史 → 生活史I → 生活史II → 资本主义积累史 → 范畴史I → 范畴史II → 资本主义认识史。一言以蔽之,它应当就是一块整钢意义的“史书”。[5]这可谓是“纲举目张”的一个简洁阐述。要之,这种逻辑化处理是中国人特有的,但是,秉持了马克思“书写历史”的固有习惯,可谓善读、善用、善于中华创造性转化。

以史书贯通,“十二部史”进一步被处置为连贯的系列发生学:《资本论》第一卷对应“历史发生学”;第二卷对应“系统发生学”;第三卷对应“现象发生学”;《剩余价值理论》对应“认识发生学”(基于科学抽象法的批判)。这驱使我们从统一之发生学工作逻辑角度,探究合并叙述和研究“农业史的经典——《道德经》”、“工业史的经典——《资本论》”!!显然,它的内在话语(学科工作逻辑和工作方法)是“历史唯物主义发生学”。马克思所说的“我的辩证方法”经过扩展,成为了中华语境条件下的发生学的工作逻辑。可见,按照政治经济学总体构建要求,事的科学是经济学的总形态。进一步言之,总体政治经济学乃是我们进行研究的总的出发点。这决定“经济形态本身”而不仅仅是商品经济形态,应当提升作为政治经济学之“分析对象”。而这样一来,“《资本论》的中国化”被进一步推进为关于“中国化的《资本论》”的探求。事的科学研究将广泛涉及以下计划:(1)《资本论》逻辑的中华再研究;(2)发生学批判向度的中国经济分析史研究;(3)中国经济学的生成路径研究;(4)经济学话语之马克思主义辩证法创造性转化研究;(5)中国经济学逻辑体系研究;以及(6)实践逻辑域内的社会主义市场经济理论和原创中国经济思想的契合研究,等等。一言以蔽之,深入的研究计划将推进到方方面面,实现经济学的又一次新启航。

工作是开放向度的。这是一项与中国经济学之建构直接关联的宏大的系统性“研究计划”。以致,我们可以毫不夸张地说:目标定位就是“开放性研究”。中国经济学自此有了实实在在的构建行动。工作口号成为了学术口号,学术呼吁成为了实实在在的话语行动,新世纪,我们迎来保卫《资本论》时代!这是对新世纪的工作注脚和最好诠释。如此,面对辩护者的看似牢不可破、喋喋不休的辩词,“那最好是把真理比做燧石,——它受到的敲打越厉害,发射的光辉就越灿烂。”于是,“在通往真理的道路上设下的障碍越多,你们获得的真理就越踏实!总之,障碍多多益善!”[14](P69-70)

注释:

①参看该书第95页:关于《道德经》第四十章之题注。

②语出《道德经》第五十二章。

③语出《道德经》第五十一章。

④《礼记·大学》曰:物有本末,事有终始,知所先后,则近道矣。这是关于“道的方法”的简洁表述。“德的方法”可从其下的话语中对应转译:“古之欲明明德于天下者,先治其国,欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知,致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。”撇开话语套用,德的方法其实就是“反者道之动,弱者道之用”这句话。何故?!《道德经》五千言,无一言非道,其言德者,道之德也,《易》之德也。

⑤关于中国经济学的源头,中国经济学家乐于将这一地位指派给《管子》。例如认为其自觉运用价值规律治国平天下,管子有曰:“先王使农、士、商、工四民交能易作,终岁之利无道相过也。是以民作一而得均,民作一则田垦,奸巧不生。田垦则粟多,粟多则国富;奸巧不生则民治。富而治,此王之道也。”(语出《管子·治国第四十八》)其实,这些说法并不矛盾。中华学科的开源是以“自然、人文(或者说文化)、社会”为三足鼎立的,彼此固有交叉,但《易经》《诗经》《道德经》是三方代表,可谓“三源头说”。《论语》《管子》可以说是形成了社会经济学科的工作规范,或可直接说成是“总纲”、“讲义”、“体系化”之类的作品。

⑥语出《道德经》第一章。

⑦“全部论”的错误,我们姑且不谈,所谓的“只有论”显然是混同了劳动实体和社会生产条件的规定。但是,把劳动看作为“生产要素”——无论物质要素还是社会要素,本质上,都是在回避对生产关系的社会历史考察。其结果是“使经济科学的科学性只能构建在粗糙的概念与数据谎言之上”,从而,在方便了“经济学的微观构图”的同时,最终是用“物象化理论”替换了资本理论。

⑧语出《道德经》第三十二章。

参考文献:

[1] 许光伟. 《资本论》在何种意蕴上是“史书”——兼析《21世纪资本论》的历史书性质. 江汉论坛[J]. 2016,(5):5-12.

[2] 许光伟. 保卫《资本论》——经济形态社会理论大纲[M]. 北京:社会科学文献出版社,2014.

[3] 罗义俊. 老子译注[M]. 上海:上海古籍出版社,2012.

[4] 马克思. 资本论(第2卷)[M]. 北京:人民出版社,2004.

[5] 许光伟. 《资本论》的逻辑究竟怎样练成——兼谈如何写《保卫 <资本论> 》. 经济理论与政策研究[J]. 2015,(8):16-36.

[6] 马克思、恩格斯. 马克思恩格斯《资本论》书信集[M]. 北京:人民出版社,1976.

[7] 许光伟. 我为什么与如何写《保卫〈资本论〉》. 政治经济学报[J]. 2015,(4):214-230.

[8] 许光伟. 保卫《资本论》——经济形态社会理论大纲(写在前面)[M]. 北京:社会科学文献出版社,2014.

[9] 许光伟. 发生学与中国经济学研究. 经济理论与政策研究[J]. 2012,(5):11-29.

[10] 许光伟. 生产要素理论的比较、批判与建构[J]. 2012,(11):28-36.

[11] 马克思. 资本论(第3卷)[M]. 北京:人民出版社,2004.

[12] 许光伟. 劳动二重性实践之路:从批判到蕴涵批判的建构——马克思劳动价值论的理论诞生意蕴. 江汉论坛[J]. 2013,(2):80-86.

[13] 许光伟. 《资本论》商品章的逻辑解析. 江汉论坛[J]. 2014,(7):50-57.

[14] 马克思、恩格斯. 马克思恩格斯全集(第1卷)[M]. 北京:人民出版社,1956.

本文载《湖北经济学院学报》2016年第5期,第5-13页。 (责任编辑:许桃芳)

「 支持!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!