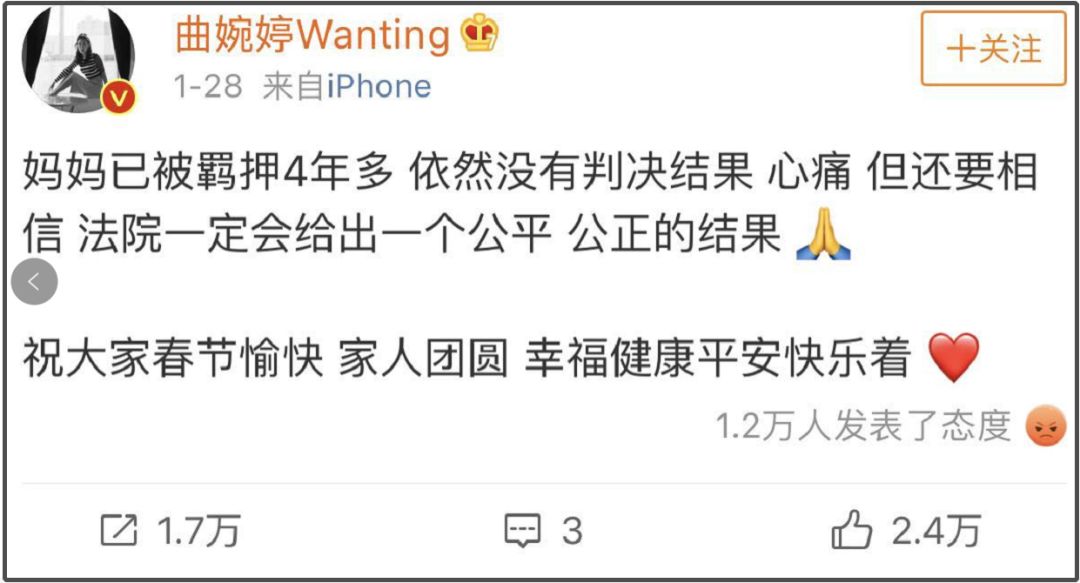

导语:今天,戏剧已经比不上现实的荒诞和奇诡。《人民的名义》中,国营企业大风厂资产贪腐的情节,就以现实为原型,即著名歌手曲婉婷的母亲——张明杰,通过各种手段把国有资产收入私囊,贪污3.5个亿。曲婉婷在国外进行她的音乐事业的同时,每年也会通过网络发声,为她的母亲辩护,这一行为被网友戏称为“云孝顺”。前几日,曲婉婷再次在微博上谈及其母,却引发了众怒,“曲婉婷母亲贪污的是下岗工人安置费”这一点击中了网民的痛点。

网络上,悲惨和巨富形成了对比。一方是失业在家、长期贫困、无钱治病、甚至上吊自杀的悲惨叙事,一方是贪污巨款、不愿还钱、明星生活的精英故事。这已经足够撕裂大众神经、掀起舆论巨浪,而网络上也呈现出了一种暴力,要求曲母死刑——我们发现,在这种巨大的反差中,在曲婉婷著名歌手身份引发的流量中,舆论正在走向一种奇观。我们也发现,不论是贪污“下岗职工安置费”的故事,或是侵占“农民工血汗钱”的故事,这种情感结构始终难以逃脱维护现实稳定的逻辑,甚至会淹没更深入的讨论和反思。

我们需要思考曲母事件背后真正的问题。曲母贪腐事件触及的是国企改制、国企员工下岗的历史,触及的是社会主义经济体制转型背后的集体无意识。同曲母事件类似,中国的部分新富正是以倒卖国有资产起家、并最终把old money 变成new money的。张明杰案件只是国企改制现实里的一个缩影。

而曲婉婷,作为消费主义流行文化的一个代表,本身就是中国阶层重构和意识形态重构的肉身,所以她站在阶级分化的富裕一端,当然不会自主地去考虑家庭财富获得过程的道德性,也当然也无法理解下岗工人家庭的悲苦。然而,如果网友们仅仅只是拿着下岗工人的悲惨人生勒令曲婉婷收回她说的话,或让曲母这样的贪官们把钱吐出来然后去死,那么下岗工人或许仍然是那群等待施舍的毫无主体性的不幸之人。

回答该如何看待下岗工人,其实是在回答如何看到共和国历史,以及如何看待工人主体性的问题。我们要做的,应该是跳出讨伐、跳出这种愤怒、跳出纯粹的悲惨回忆,去反思另一种可能。在“代表性断裂”的今天,在被媒体消费文化紧紧裹挟的氛围中,下面这篇文章带领我们重新回到当年的历史空间,搜寻有机的“群众文化”、“工人主体性”,通过游荡的方式,带我们联系起彼此断裂的两种文化,或可建立起另类认同。

在物质的巨大废墟上,是工人阶级无言的精神的废墟,它的荒凉犹如烟花后的天空,记忆中的繁华如落在雪地上的爆竹的碎片,使得无边的黑夜和虚空变得触目而惊心。

——吕新雨《历史与阶级意识》

2009年冬天,我回到东北老家,为自己的研究计划搜集素材。

在离开前的最后一天,我去老城的工人社区里寻访一家民间评剧团,参加他们每周的例行排练。团员是一群退休的老爷爷老奶奶——社会主义中国的第一代钢铁工人,和一个小孙女,就是照片上的这个小女孩。她叫安琪,小学四年级,爸妈都是红钢厂下岗工人,爸爸在几年前因酗酒罹患癌症去世,妈妈在外面给人做保姆。于是,退休的爷爷和奶奶平时就带着她,一起生活,一起唱戏。

钢城,共和国的“工业长子”,东北副部级城市,社会主义中国曾经规模最大的工业企业——红钢所在地,百万工人生老病死的故乡。红钢和这里工人阶级的历史,可以上溯至20世纪早期。1909 年,清宣统元年,于日俄战争中取得胜利的日本,在修建南满铁路的过程中,开始秘密调查辽东地区的钢铁资源。“九一八”事变后,加紧掠夺钢铁成为日本“帝国刻不容缓之急务”,原定在朝鲜兴建的昭和制钢所改迁至南满线上的无名小城南站,在这里建起了远东最大的钢城。到1942年,除了数十万日本工人,昭和制钢所的中国工人已超过7万,他们承担高负荷的劳动,不许读报听广播,不许打听产量,工资却只有同级日本工人的五分之一。1945年8月15日,工友照常聚在一起吃饭,厂里的日本人神色异样,其中一名日本人对中国工人说 :“中国人是天皇了,我们日本亡国了。”这时工人们才知道抗战胜利了!当时厂内共有 9 座高炉,除了1座停产检修,其余 8 座全部拉响, 震耳欲聋的轰鸣响彻钢城。从此,昭和制钢所更名为红钢。

小剧团的排练场地是从街道办事处借来的一间无暖气的活动室。我到时,安琪正在唱一出《杨八姐游春》,扮的是杨八姐,嗓音高亢婉转,一颦一笑都不含糊。我在那呆了一下午,跟爷爷奶奶们和安琪聊天。奶奶说,“安琪父亲不在了,妈妈下岗在外地做保姆,孙女太小,平时我们老两口就带着,跟着剧团学唱戏。”小姑娘长的很漂亮,却不怎么爱笑。玩了一会儿熟起来,安琪跟我说,“我不光会唱戏,我给你跳个舞吧”。于是,在胡琴的伴奏下,“小杨八姐”来了一段华丽的恰恰。

就是这样一个小剧团,由十几个平均年龄70多岁的退休工人和一个10岁的小女孩组成。每周末10点钟来这里排练,在没有暖气的活动室里还要穿着很厚的棉服。胡琴是自己做的,谱子是自己抄的。几个老人家的父辈都是昭和制钢所的中国劳工,他们自己则是解放后第一代做了“天皇”的共和国工人。这小剧团,自他们进厂之时就已成立。

1949年新中国建立以后,因有比邻苏联的地缘优势和日据时代建立的工业基础,中国东北成为社会主义工业化得以展开的元空间,而钢城更是处于核心中的核心。苏联将二战期间从德国拆除的设备整修后,作为著名的156项投资项目援华,其中55项分布在东北,而这其中的一号工程就是红钢,钢城一个城市获得了总共89亿投资中的27亿。伴随工业化发展的是东北的极速城市化:早在1960年,东三省非农业人口占全区总人口的比重就在40%以上,是全国平均水平的2倍。目前东三省非农业人口所占的比重仍比全国高20个百分点。在社会主义时期,东北不仅是中国的重工业和城市中心,同时也是社会主义的“文化工业”重镇,其文体部门代表着社会主义文化现代性的前沿方向。“从工人到艺术家,从工厂走向舞台”,这是经典的关于艺术家生平的当代叙事,这一叙事所连接的历史事实正是一个系统的“劳动与文艺不分家”的文教和生产体系。

从解放初期恢复生产到1953年,红钢已有在册的工人俱乐部138个,主要用于放映电影、承办演出,以及工人自发文艺团体的组织活动。厂里有俱乐部,城里有工人文化宫和群众艺术馆,下了班,大家各有各的“文艺活动”:剧团、歌舞团、乐器团、美术小组、写作小组、摄影小组……评剧团是这众多社团中的一个,几个老朋友白天握着钢钎在炉前炼铁,下了班饭都顾不上吃,骑车直接去俱乐部拉琴,唱戏。评剧团的老工人回忆起那段历史,重复最多的一句话是:“那个时侯的人和现在想的不一样”。

“我是52年进厂的。刚进厂那会,年轻,喜欢看书,都是到俱乐部去看。后来56年左右吧,就开始唱戏了。每天下了班,直接就奔工人俱乐部。那时候的工人俱乐部,非常热闹,主要是工人业余文艺团体的活动场所。我们那个时候叫“京评曲歌话”五大业余团体,就是京剧团、评剧团、曲艺团、歌舞团、话剧团。国家重视工人业余文艺建设,投入也非常大,别的不知道,光一年投给我们业余京剧评剧团的就有2万块,你想想,50年代的2万块啊。”

工人俱乐部除了组织工人自发的文体活动,也成为业余组织和专业团体的交流平台。

“工人俱乐部除了平时供我们业余活动,就是各地的专业团体来演出,我记得当时北京天津最著名的评剧艺术家都来过。1952年梅兰芳他们从朝鲜演出回来,到红钢给工人演了一场,唱的是《宇宙锋》。那时候的专业演出跟现在不一样,专业队来演出不仅是丰富工人的业余文艺生活,还负责帮助地方的业余文艺队建设。每次演出,各业余队要组织观摩,演出结束后要跟专业人员学习化妆等技术,还组织业余学习辅导。所以那个时期,虽然都是业余队,但我们的水平都是相当高的,可以达到准专业水平。”

再后来,运动来了,文化宫中所有的文艺都成了红色,评剧团改做了工宣队,杨八姐变成了李铁梅。整个60年代,随着政治运动的增多,工人俱乐部倒没变冷清,反而比之前更加热闹,“基本上天天开大会”。50年代的各类业余文艺团体,很自然地在运动中发展成政治性的群众组织。不过,这座钢城的运动并没有想象的那么漫长,很快,随着“抓革命促生产”的口号,样板戏就只能在干活的时候边劳动边唱了。然而,社会运动并没有使群众文艺的发展停滞,反而因“三大革命”而进一步打破了专业人士和群众艺术的区隔。

“70年代,原来的专业文艺团体都被拆散,人员下发到各厂矿劳动,大概有四五年的时间吧,工宣队里一般都有专业人员。他们的到来,客观上对我们是有积极意义的,我们跟他们学了很多。那个时侯各个厂都排演样板戏,实力强、专业演员多的厂就可以拍全本的大戏,实力弱的顶多拍个一两幕。我记得我们厂那时候拍过《智取威虎山》的选段。”

到了80年代,文艺开始“搞活”了,以公共服务为宗旨的社会主义文化政策开始向以“自负盈亏”、“创收”为导向的文化市场机制转轨。一间工人俱乐部,文艺中年们继续在楼上唱着戏,新一代的文青在楼下跳起了交际舞、打起了台球。然而,剧团与市场的和谐共处只是80年代的短暂迷梦,好日子很快就要到头了。随着群众政治运动的退潮,国家财政从公共服务和文化领域的退出,文艺团体也无法独善其身,厂里的俱乐部开始被拆毁,市里的工人文化宫承包给民营资本,被改建成二人转舞台和迪斯高娱乐城,这戏就再也没在有暖气的屋子里唱过。

“到了90年代,职工俱乐部不让我们进了。我记得我最后一次去工人俱乐部就是在他们改成舞厅的时候。那时候工人俱乐部变成自负盈亏,开始挣钱,出租场地,减员增效。本来我们的活动室在一楼,后来改成了舞厅,我们就搬到二楼,再后来干脆就不让进了,人家就告诉你现在不让搞了。”

位于城市西部工人社区的钢城工人文化宫,是一幢有近30年历史的巨大的组合建筑群。在众多低矮工人住宅楼的包围中,它显得异常的高大,理所当然的成为了这一区域的地标。在80年代以前,它内部拥有电影院、灯光球场、茶室、棋牌室、图书馆,以及各种各样的工人补习班、会议、演剧活动。曾经,工人们只需交纳一年2元钱象征性的会费,就可以成为文化宫的会员。进入90年代,工人文化宫发生了巨变,曾经作为图书馆的配楼挂起了“市工会下岗工人就业指导中心”的招牌,实际上是一间超市。主楼基本上全部出租给了各种民间的职业技术培训学校,文化宫成了一个落魄的“房东”。2009年,主楼被转让给了一个私营业主,准备改建成一座据称全市最大的KTV娱乐城。正当改建工程进行到一半时,钢城的工人组织起来阻断了施工,向市政府抗议。他们说文化宫属于全体工人,市工会无权将其转卖给个人。迫于压力,工程暂停。如今,只剩下毛坯的文化宫巨大的主楼依然矗立在工人聚居区,成了一个怪异的、无名的、鬼城般的所在。

如同所有老牌国营企业一样,对于施行“企业办社会”的红钢来说,单位和城市之间难解难分,企业不仅仅是特定工业产品的生产单位,也是本地一般生活资料的生产单位,同时又是以这种社会生产方式为基础的、社会主义式的群众主体和日常生活的载体。一句话,钢城工人的日常生活和集体消费,已经被镶嵌在红钢的工业生产链条中,成为社会主义工业化的有机组成部分。与资本主义宣称的依靠无政府的“市场”来“自动”调节生产和消费的“现代企业制度”相比,“企业办社会”中所涉及的劳动、生活、与工业生产之间的关系有着截然不同的指向。现代企业制度要求企业作为单纯履行生产职能而创造利润的单元,像一座座“孤岛”,漂浮在万能的市场大潮之上,随着由供需曲线和边际效益驱动的潮汐,各得其所。然而,这片市场万能的神秘之海——且不论其是否在人类历史中真的实现过——想要从天上直接流向人间,就必须暴力地淹没那个与之不同的未来愿景,推倒重来。“剥离”是这段暴力史最具体的动词形式。

面对市场的冲击,被剥离的不仅仅是工人俱乐部和文化宫。1994 年以前,红钢有16家医院、20多所幼儿园、86个度假村、32所中小学,殡仪馆、消防队、农场、牧场、报社、电视台样样齐备,连公安局都是红钢自己出资建设的,社会职能一应俱全。从1995年开始,红钢实施所谓“精干主体、分离辅助”的改革,分批将钢铁主体35个厂矿中的74个集体所有制企业与主办厂分离。绝大多数职工下岗,或“居家”——即退下岗位,每月领取最低生活费——一种变相的下岗。据不完全统计, 至少有22万人告别了红钢这艘“工业航母”,从此,钢城工人的生老病死都被推向了无情的市场。

尽管被从文化宫和俱乐部赶了出来,尽管只能靠微薄的退休金或下岗低保过活,这么些年,剧团一直没有停唱,只是从未注入新鲜血液,依然是50年前的那帮老朋友,唯一增加的,也就是小安琪。我不知道当年的这些工人,是否可以称作“文艺青年”。毕竟,几十年前的生活与“文艺”在当下的所指相去甚远,那里既没有特立独行的生活方式,也没有与之相匹配的消费区隔。然而,那似乎又真的是一个人人“文艺”的年代。在家那些天里,我拜访了很多工人,很多是曾经的文艺骨干。他们从箱底给我翻出自己写的诗,画的画,创作的歌曲;他们在我面前大声朗读和歌唱自己的作品;他们给我讲述当年喜爱的书、电影、厂里的大合唱、读书会、诗歌朗诵会、运动会;他们也给我讲述工人俱乐部里的职工代表大会、造反派成立大会、批斗走资派大会、学习哥德巴赫猜想大会……在那些关于文艺的记忆跟讲述中,揉进了革命、奋斗和劳动的激情,也揉进了迷茫、压抑和创痛的梦魇,他们彼此并不可分,最后被勾连进当下的处境,抚慰着日常生活。在那些贯穿几十年的故事中,有的平静如水,有的又过于魔幻。一个当年在厂里担当领唱的工人给我讲他们每天在小树林里唱歌的美声唱法小组,讲他喜欢的革命电影,讲毛主席,讲那些关于劳动的无数荣誉;同时,他也给我讲佛法,讲他刚刚打开的“天目”,讲南天门最高僧托梦给他的启示,讲工人下岗的劫数和业障……

我走进那些凋蔽的社区、窄小的屋子和残破的家庭;我坐在下岗工人聚集的麻将馆和彩票投注站里;我用镜头拍下那些即将被拆毁改建的工人文化宫和电影院的废墟;我也跟随这城市新兴的小资中产们,以不菲的花费进入多厅影城、舞台式KTV、咖啡吧和酒吧。

在平安夜,我去零下20度的露天广场听一群女工学唱一首苏联歌曲。一位中年女性站在雪堆上对着大家喊,“会唱的大点声,不会唱的跟着”。音乐声从自制的音响中响起,近百人的中老年女工蜷缩在一起,面对着挂在电线杆上的手抄歌谱,在零下20度的空气里唱了起来,她们的哈气在半空中汇集,被广场昏黄的灯光穿过,给这严寒中的演出蒙上一层氤氲。

就在露天广场的近旁,曾经的工人电影院正在上演一场票价100元的二人转:

“朋友们晚上来到这里看二人转,终于可以摆脱一天工作的烦恼,高高兴兴的笑上一晚上。请大家一定不要矜持,拿起你手中的手牌,把这一天权力场上的勾心斗角、生意场上的尔虞我诈都发泄出来。笑一笑十年少,祝愿大家平安夜平安、来年发大财、中彩票;不鼓掌的打麻将点炮、老婆养汉、工作下岗……”

为配合平安夜当晚的气氛,在开场的群魔乱舞中加入了两只米老鼠,跟中国传统的舞狮在一起你来我往。演员以各种对自己身体的非正常“使用”构成绝活,或是下跪,或是倒立喝啤酒,或是往自己身上浇水、裸露、异装、翻跟头、下劈,女的一边抽烟一边吹唢呐,男的扮妓女跳脱衣舞。现场不断有百元钞票的小费被送到台上,还有纯金玫瑰花的拍卖。一个演员接到某老板的小费后,随即演唱了了一首歌:

五星红旗迎风飘扬

胜利歌声多么嘹亮

感谢您送给我的人民币

祝您全家幸福安康

……

评剧团的老工人说,钢城这些年做生意的人越来越多,二人转的繁荣多少跟这有点关系。

“工人的业余文艺水平是越来越低的,我们那年代基本上都是准专业水平。80年代的时候,工会也组织一些演出啥的,不过形式和水平就简单多了,顶多是个快板三句半啥的。到了现在,简单的也没了,现在的工人基本上什么都不会,业余时间除了歌厅就是打麻将再不就是喝酒洗浴,对,还有二人转,那低俗内容从80年代的时候就开始出现了。”

在这些观看、倾听与讲述中,这所城市的过往和现在发生了一次奇妙的对接,也将我自己童年模糊的记忆和感觉唤醒。我依稀记起了父亲用木吉他弹给我听的摇篮曲,记起了姥爷喉咙里男低音版的《洪湖水浪打浪》,记起了收音机中的教你一支歌栏目,记起了人民广场上的舞蹈,记起了正月十五的花灯。

“我们没地方去,可这么多年的爱好也舍不得扔,就在花园里,找个地方唱,夏天还行,冬天一冷就不行了。现在退休的老头老太太没地方去,怎么办,就在大马路边上站着。前几年,你到深沟寺(工人社区)的大马路边上看看,每天就最多有一二百老人就在路边站着。而住宅小区里什么地方人最多,就是麻将馆、足疗和彩票投注站,每天里面的人里三层外三层。”

钢城和她的工人们一起,正在不可见的病痛和梦魇中死去,又在可见中飞速地“重生”。几任市长拆毁了工人新村、幼儿园、人民剧院、文化宫和体育场,代之以拔地而起的购物中心和无人居住的高层建筑,地产泡沫下的钢城已经跻身全国前十位的“鬼城”之列,城市的精神正在发生转换。然而,这种转换并不是像《24城记》中的420厂那样,作为一个本来就被搬运来的封闭世界,可以被轻易地再搬走、抹除。在钢城的那些往事跟建筑中,工人曾经拥有自己的城市和工厂,他们在那里劳动、生活、歌唱。他们早就创造了一种可称为群众文艺的日常生活,这种生活被重生的城市撕扯,然而并未死去,却在高楼的缝隙之间顽强地存活,请求一点自己的领域。

在我离开时,伴奏组正与演唱组争执一个2拍的唱词,一点一点抠着谱子。安琪唱累了在走廊里跳皮筋,我说我走了,她抬起头望着我,说再见。我下楼时,她在楼梯上大声地冲我喊再见,我也说再见。我开门出去时,她在楼上对着楼下喊再见,我说再见。我出了门,走出了好远,还听见身后的再见声,回过头,看见她打开二楼的窗户,个子太矮,只露出半个头,对我一边招手,一边一遍一遍地喊,再见,再见。

本文及封面图首发于一颗土逗,转载请联系土逗获得内容授权。

:陈桂林

编辑:水坑路

美编:太子豹

「 支持!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅网刊微信公众号