走出“综合国力”的迷雾

1965年,原联邦德国柏林技术大学理论物理学教授、亚琛技术大学第一物理学院院长威廉·富克斯发表《国力方程》,开启了对“综合国力”进行定量评估的先河。

上个世纪70年代中期以后,曾任美国中央情报局副局长,国务院情报与研究司司长的R•S•克莱因陆续发表了《世界权力的评估》、《1977年世界权力的评估》以及《80年代世界权力趋势及美国外交政策》等著作,这些著作迅速在台湾被译成中文出版,80年代这些译作被引进大陆,“综合国力”研究在国内渐成显学。

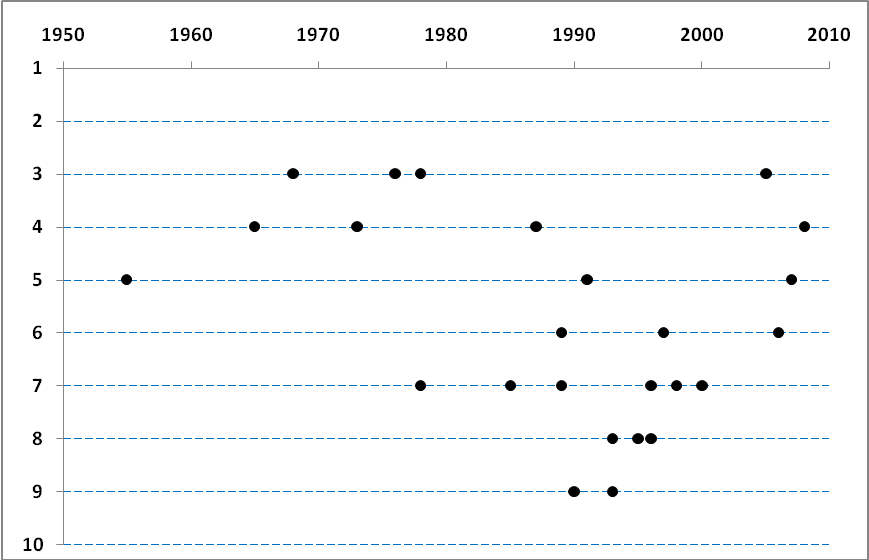

对中国的“综合国力”,笔者检索到国内外的28个评估结果(见图一),从数据看,中国的“综合国力”被放在3-9位,相当的分散,且看不出有明显的趋势性变化。

图一:各方对中国“综合国力”位次的评估

每次“综合国力”排位发布都会引发一场热议,然而,这“综合国力”到底为何物?它到底揭示了什么信息?能解释什么现象?为国家的建设与政策提供了什么建议?这些建议是否切中要害?

一、“国力”:综合些什么?

“综合国力”研究的一个源头是地理学,1897拉采尔(F·Ratzel)在《政治地理学》中,根据面积大小,人口多少将国家分为大、中、小三种类型。显然,拉采尔关注的是国家的体量。

面积、地理环境、人口、资源等对一个国家而言是先天性的因素,在笔者查到的33个研究中有24个包含这类因素。拉采尔的思路后来发展成环境决定论--地缘政治学,这个学派认为一个国家的区位和领土特性是决定它的命运的主要条件。我们看到,“综合国力”研究深受其影响。

“综合国力”研究的另一个源头是军事学术。一些早期的学者如伊尼斯•克劳德,将其定义为“全部的军事能力”;诺曼•奥考克将其定义为“军费支出”;乔治•莫德尔斯基更将其定义为“海军能力”。在笔者查到的33个研究中有29个包含军备类因素。

在笔者查到的“综合国力”的研究中,汉斯•摩根索是首先引入经济类因素的。摩根索认为:国际政治实际上就是各国间的权力斗争,提出了“以权力界定利益”的概念。在研究中,他引入了“工业实力”这个因素。在笔者查到的33个研究中有27个包含经济类因素。

我们看到,先天因素、军事类因素、经济类因素是“国力”要综合的首要因素,是“综合国力”研究的核心与基础。而这三类因素的研究都起源于国家霸权的研究。

另外一些因素可视为“第二集团”,在笔者查到的33个研究中包含这些类因素的有:政治状态:17个,对外关系:17个,国民状态:17个,科技因素:12个。

政治状态类因素包含:政治力、政府绩效、政府提供公共产品的水平、政府调控能力、协调系统等。

对外关系类因素包含:外交力、外交倡议力、有无盟国、在联合国的地位、周边关系、经济军事援助力、外交独立性、对外经济活动力、文化被普遍接受的程度、参与国际机构的程度、国际化程度、在国际社会中的活动能力等。

国民状态类因素包含:国民精神、民族性、国民士气、民心、社会发展程度、教育力、文化力、民族凝聚力等。其中涉及凝聚力的只有4项研究。

至于科技能力类因素,相对简单,都被表述为科技力、科技力量、科技能力、科学技术等。

另有5项研究涉及了国家的精神类因素,这是由R•S•克莱因于1977年开创的。涉及到的因素包括:战略意图、战略目标,国家战略意志、精神力量、国家领导体制和国民意志。

此外还有一些零散无法归类的因素:克雷佛•基曼在“军事规模”之外,提出了“核能力”,在他的模型中,土地、人口、工业基础、军事规模之和再乘以“核能力”,就是“综合国力”。

朱喜安、肖腊珍的模型涉及了“可持续发展水平”;中国科学院可持续发展战略研究组涉及了“生态力”,中国社科院《2006年:全球政治与安全报告》涉及了信息力和人力资本。注意,在中国学术界的语境中,人力资本和人口是两个不同的概念,只有具备某种稀缺的知识、能力、关系、渠道的人,方与人力资本有关。

表一是33项研究中所涉及的各种因素。我们看到,如此之多不同领域的因素被视为“综合国力”的来源,它们又是如何被“综合”的呢?

表一:33项综合国力研究中所涉及的各种因素

|

|

研究者 |

年代 |

先天因素 |

军备因素 |

经济因素 |

政治状态 |

对外关系因素 |

国民状态 |

科学技术因素 |

精神因素 |

其它 |

|

1 |

阿弗雷德·马汉 |

1890 |

地理位置、领土大小、自然结构、人口数量 |

|

|

政府特性 |

|

国民习性 |

|

|

|

|

2 |

F•拉采尔 |

1897 |

面积、人口 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

汉斯•摩根索 |

1948 |

地理、自然资源、人口 |

军备状况 |

工业实力 |

政府质量 |

外交质量 |

民族性、国民士气 |

|

|

|

|

4 |

克劳斯•克诺尔 |

1956 |

|

战争动员能力 |

经济能力 |

行政竞争性 |

|

|

|

|

|

|

5 |

克雷佛•基曼 |

1960 |

土地、人口 |

军事规模 |

工业基础 |

|

|

|

|

|

核能力 |

|

6 |

克劳福德•哲曼 |

1960 |

土地、人口 |

军事力量规模 |

工业基地 |

|

|

|

|

|

|

|

7 |

威廉•富克斯 |

1965 |

人口规模 |

|

能源生产、钢产量 |

|

|

|

|

|

|

|

8 |

J•P•科尔 |

1972 |

面积、人口 |

军事力量 |

钢产量、能源产量、生产总值 |

|

|

|

|

|

|

|

9 |

萨迪 |

20世纪70年代中期 |

资源 |

军事 |

经济 |

政治 |

国际影响 |

科教、社会 |

|

|

|

|

10 |

R•S•克莱因 |

1977 |

领土、人口 |

战略力量、常规军事力量 |

国民生产总值、产业结构 |

|

|

民族凝聚力 |

|

战略意图、国家战略意志 |

|

|

11 |

日本大平内阁的“政策研究会” |

1980 |

|

军事 |

经济 |

政治 |

外交 |

文化 |

|

|

|

|

12 |

福岛康仁 |

1982 |

人口、领土、自然资源 |

军事实力 |

GNP、人均GNP、实际增长率、工业实力、农业实力、商业实力 |

国内政治能力 |

国家外交能力 |

|

|

|

|

|

13 |

丁峰峻 |

1987 |

国土面积、矿藏资源、人力 |

国防力 |

经济力 |

政治力 |

|

|

科技力 |

精神力 |

|

|

14 |

日本综合研究所 |

1987 |

地理、人口、资源 |

防卫实力 |

经济实力、金融实力、财政实力、战略物质和技术 |

|

友好同盟关系、外交能力、在国际社会中的活动能力。 |

国民意志 |

科学技术实力 |

|

|

|

15 |

小约瑟夫•S•奈 |

1990 |

基本资源 |

军事力量 |

经济力量 |

文化被普遍接受的程度、参与国际机构的程度 |

国家凝聚力 |

科技力量 |

|

| |

|

16 |

李天然 |

1990 |

地理位置、人口、资源 |

防御实力 |

经济实力 |

|

外交实力 |

民族凝聚力 |

科学技术 |

|

|

|

17 |

张文奎 |

1991 |

面积、人口 |

军事能力 |

国内生产总值、能源消费量、粮食产量 |

|

|

|

|

|

|

|

18 |

黄硕风 |

1992 |

资源力 |

国防力 |

经济力 |

政治力、协调系统 |

外交力 |

教育力、文化力 |

科技力 |

战略目标,国家领导体制和国民意志 |

|

|

19 |

毕维铭 |

1993 |

|

国防费 |

社会总产值、钢产量、能源产量、粮食产量、货物周转量 |

|

|

|

|

|

|

|

20 |

王诵芬 |

1996 |

资源 |

军事能力 |

经济活动能力 |

政府调控能力 |

对外经济活动能力、外交能力 |

社会发展程度 |

科技能力 |

|

|

|

21 |

吴春秋 |

1998 |

自然力、人力 |

国防力 |

经济力、 |

政治力 |

|

教育力 |

|

|

|

|

22 |

朱喜安、肖腊珍 |

1999 |

资源 |

国家强制力 |

经济活动能力、国际竞争能力 |

|

外交能力 |

民族凝聚力、社会发展程度 |

科技能力 |

战略目标、追求国家战略意志 |

可持续发展水平、 |

|

23 |

中国科学院可持续发展战略研究组 |

2003 |

自然资源、人力资源 |

军事力 |

经济发达程度、发展水平、经济发展速度、经济结构、经济体制和生产力布局等 |

政府调控能力 |

对外经济活动力、外交力 |

社会发展程度 |

科技力 |

|

生态力 |

|

24 |

中国社会科学院《2006年:全球政治与安全报告》 |

2006 |

自然资源 |

军费投入、核弹头数量、军队人数、武器出口占世界军火市场的比重 |

资本资源、GDP、人均GDP、GDP增长率 |

政府绩效,政府提供公共产品的水平 |

外交倡议力、有无盟国、在联合国的地位、周边关系、经济军事援助力和外交独立性 |

|

科技力 |

|

人力资本、信息力 |

|

25 |

王德发 |

2006 |

|

军事实力 |

经济实力 |

政治实力 |

国际化程度 |

社会发展程度、国民精神 |

科技实力 |

|

|

|

26 |

美国《第十次全球综合国力排名》 |

2008 |

资源力 |

军事实力 |

经济实力 |

政治力 |

外交力 |

教育实力 |

科技实力 |

|

|

|

27 |

陈崇北 |

|

面积、人口 |

国防能力 |

经济力量 |

政治 |

对外关系力量 |

|

|

精神力量 |

|

|

28 |

海平、运平、王景涛 |

|

资源力 |

军事力 |

经济力 |

政治力 |

外交力 |

文教力 |

科技力 |

|

|

|

29 |

乔治•莫德尔斯基 |

|

|

海军能力 |

|

|

|

|

|

|

|

|

30 |

诺曼•奥考克 |

|

|

军费支出 |

|

|

|

|

|

|

|

|

31 |

李德尔· 哈特 |

|

|

军事 |

|

政治、时政 |

外交、贸易、 |

民心 |

|

|

|

|

32 |

伊尼斯•克劳德 |

|

|

全部的军事能力 |

|

|

|

|

|

|

|

|

33 |

布鲁斯 |

|

|

|

全部燃料和电能消费量 |

|

|

|

|

|

|

二、“综合”:载舟与煮粥

早年的相关研究止于揭示可能影响“综合国力”的因素。2O世纪60—7O年代,西方行为主义学派掀起了一股定量化研究的热潮。于是从威廉·富克斯( Wilhem Fucks 1965)的“国力方程”开始,量化、排序成了“综合国力”研究的主流路径。

研究者们认为,综合国力由表一罗列的各项因素造就。于是从逻辑上说,综合国力研究应是用表一罗列的各项因素去解释综合国力。恰如经济学里,用资本、劳力和/或其它因素去解释产出,从而得出生产函数。不同的研究者可以选择不同的数学手段,但对产出的解释能力是评价研究成果的客观标准。

在“综合国力”的研究中,笔者尚未看到对综合国力的清晰定义。克莱因说:

“在国际舞台上的所谓实力,乃是一国政府对他国政府所行使的强制力和意志力,对国力的研究,归根到底是对进行战争能力的研究和思考”。(R·S·克莱因:《80年代的世界权力趋势和美国对外政策》,1981)

各家对“综合国力”的描述从逻辑上看大体类似,都是某种“实力”,然而,这“实力”不是力学中的“力”,没有量纲,也没有可检验的实测值。因而无法用表一所列的各项因素去解释它。

怎么办?威廉·富克斯另辟蹊径,他直接用人口、钢产量和能源产量组合成一个算式,将其结果定义为“综合国力”。至于这个数值与所谓“实力”到底是什么关系,就只有天知道了。

这条蹊径给了研究者极大的自由度:选什么因素,用什么公式均可随心所欲,反正没有刚性的检验准则。于是涌进这自由空间的研究者如过江之鲫,我们就看到了如图一所示、差异极大、而且不可能通过学术讨论求得一致的评估结果。

克莱因沿着威廉·富克斯开辟的蹊径,直接用自己选定的诸因素定义“综合国力”。克莱因的“国力方程”如下:

Pp=(C+E+M)×(S+W)

式中:Pp——表示被确认的国力;

C——表示基本实体,包括人口和领土;

E——表示经济能力,包括国民生产总值和产业结构中的各部门;

M——表示军事能力,等于战略力量加常规军事力量;

S——表示战略意图;

W——表示贯彻国家战略的意志。

其中的(C+E+M)可视为“形”的部分,而(S+W)可视为“神”的部分。这个形神兼备的“方程”,使“综合国力”拥有了科学的形态。然而,科学形态之下却是混乱的逻辑。任何一个中学生都知道,两个量能够相加,其前提是有相同的量纲,这意味着二者同质,两者间存在某个置换当量(恰如物理学中的热功当量),其中一者的增减可由另一者的反向增减补偿。

在“形”的部分,(960万平方公里+13亿人+25万亿元+18个集团军)=多少?是什么东西?一平方公里的领土相当于(能置换)多少人口,多少GDP,多少个集团军?

克莱因克服这一混乱的方法是“无量纲化”:给每个不同量纲的统计量分档次打分,然后将不同因素的分值相加。后来的研究者们发明了许多“无量纲化”的手段,显得既客观又科学,然而却绕不过前述基本的逻辑障碍:两个量能够相加的基本前提是同质,可以相互替代。

黑格尔有句令人费解的名言:“任何某物的无,是某一特定的无”。从量纲的视角看,这不过是一句大白话:任何一个量,都有其特定的质,量纲就是这质的表现。烧饼和油条是不同的东西,但是可以放在一起称,因为它们都有重量,这是两者共有的属性,即共有的质。然而,领土、人口、GDP、集团军,它们共有的属性是什么?“无量纲化”的结果是将“质”抽象掉,于是实证研究变成了数学游戏,变成了玄学。

在“形”的方面至少可以从统计量出发,还有一点实证研究的模样,在“神”的方面如何量化?以“战略意图”为例,1994年,亨廷顿在《文明的冲突与世界秩序的重建》中写道:

“伊斯兰社会和华人社会都视西方为对手,因此它们有理由彼此合作来反对西方,甚至会像同盟国和斯大林联手对付希特勒一般行事。”

于是,防止伊斯兰社会和华人社会联合,最好使他们陷入争斗,逻辑上是西方世界的战略意图。对热比娅的扶持和7.5暴乱证实了这个战略意图的存在,然而,这个意图如何量化?是5还是60%?

克莱因认为大多数国家的目标是自卫性、保护性的,评分居中,约为0.5分。战略目标十分明确,历史久远,则高于0.5分;战略目标模糊,或摇摆不定,评分则低于0.5分。

“明确”或“模糊”是同一个视角的问题;而“自卫性、保护性”是另一个视角的问题,与之相对的是“进攻性、挑战性”。这两个不同视角的准则均不存在客观的量化方法,却要同时用来量化战略意图,结果只能依赖主观臆断。

然而,就是这样一个逻辑魂混乱的研究思路,主导了我们“综合国力”研究近30年。试想,如果提出这一思路的不是美国中央情报局副局长、国务院情报与研究司司长、乔治敦大学战略与国际研究中心主任,而是国内某个大学的本科生,恐怕他连学士学位都拿不到。

科学研究中,数学是强大的辅助工具,然而定量分析的前提是清晰地定义“质”,是遵循起码的逻辑准则,否则就如同物理学家将时间与质量相加。所谓“综合国力”研究走的正是这条蹊径,这不免让人想起一句网上的名言“水能载舟亦能煮粥”。表一中繁多的因素就这样被人用数学工具煮成了一锅粥,号曰“综合国力”。

三、战争视角的“综合国力”

前已述及,西方对“综合国力”的研究源于对国家霸权(National Power)的追求,而战争能力是国家霸权的基石。“综合国力”的研究思路告诉我们,决定战争胜负的首先是先天因素、军备类因素、经济类因素。

作为参照物,我们不妨听一下孙子的想法,孙子兵法开卷第一段就说:

“兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。故经之以五事,校之以计,而索其情:一曰道,二曰天,三曰地,四曰将,五曰法。”

孙子从道、天、地、将、法这五个角度思考“综合国力”。

“道”被孙子放在第一位:“道者,令民与上同意,可与之死,可与之生,而不危也”在孙子看来,一个国家的统治精英与广大国民能否同生共死,是决定胜负的首要因素。

在“综合国力”的研究中,先天因素、军备类因素、经济类因素被视为最重要的,而被孙子放在第一位的“道”几乎没有位置。只有少数研究提到“民族凝聚力”,接近于孙子的“道”。

从表一罗列的因素看,“综合国力”其实更接近国家战略资源(National Strategic Resources),即国家实现本国战略目标所可以利用的现实的和潜在的关键性资源。然而,资源并不等于国家的实力,恰如有钱不一定受尊重,肥胖不一定能打架,武器好不一定功夫强,知识多不一定明事理。

战国时代,齐为东部发达国家,拥有“先进的生产力”和“先进的文化”,而秦是紧靠西戎的落后地区,而且与山东六国为敌。除了被消灭,或者臣服于“发达国家”,秦难道还能有其他出路?而历史的事实是:秦灭六国,一统天下。秦获胜的根源何在?李斯在谏逐客书中回顾了历代秦王的改革历程:

“孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷盛,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服,获楚、魏之师,举地千里,至今治强。……昭王得范雎,废穰侯,逐华阳,强公室,杜私门,蚕食诸侯,使秦成帝业。”

请注意,秦的改革对精英集团是“废穰侯,逐华阳,强公室,杜私门”,在那个实行“分封制”的时代,每个封君都类似独立王国,众多的封君成为底层国民的沉重负担,且封君的野心往往与整个国家的利益对立,打击封君们,一为底层国民减负,二遏制分裂势力。而改革对底层国民则是,“移风易俗,民以殷盛,国以富强,百姓乐用”。尤其是秦实施“纳粟授爵”和“军功封爵”,任何国民只要在经济或军事上有功于国,即可获爵位,严重冲击了爵位世袭的旧制,开辟了使国民利益与国家整体利益一致的可能性,而这正是孙子置于首位的“道”。

有人估算,宋代的GDP占全球的50%,今天,根据世界银行的统计,美国GDP也只占全球的30%。更有意思的是,宋已经有了现代财政、金融制度的雏形,很多史学家热衷于讨论宋代的“资本主义萌芽”。宋词是中国文学史上一个不可企及的高峰,宋徽宗在中国绘画史上,蔡京在中国书法史上占有无法磨灭的地位。可见那时的宋朝不但是一个货真价实的“超级大国”,而且代表了“先进的生产力”和“先进的文化”。

而当时的金国,论人口不过是宋的1/20;论经济尚处于渔猎游牧阶段,论财政没有固定的财税制度;论军费北宋“承平既久,帑庾盈溢”,而且“六分之财,兵占其五”(陈襄.古灵集);论兵力,金朝的军队总数不足20万,宋朝的军队总数则在百万左右;论科技,宋朝极为重视科技强军,“器甲铠胄,极今古之工巧;武备之盛,前世未有其比。”(沈括:《梦溪笔谈》),而金朝初期的兵器制作相当粗糙,中期以后的才有所改进;至于文化,金基本上是处于原始文化形态,与宋相比,落差极大。

凡此种种,从“综合国力”的视角看,金在大宋面前只能战战兢兢,韬光养晦,力争与大宋接轨,以期承接产业转移。若计不出此,金何以自存?然而,区区八万金军兵临开封城下,北宋“以堂堂大邦,中外之兵数十万,曾不能北向发一矢、获一胡,端坐都城,束手就毙!”(洪迈:《容斋随笔》)。

为什么?

有宋一代最为后世文人赞叹的就是“仁政”。宋太祖赵匡胤用法律形式规定以后皇帝不能在朝庭上鞭打大臣。不准对公卿辱骂。臣下除了谋反和叛逆外,不得杀戮。宋太祖还传下“不得杀士大夫及上书言事人”,“子孙有渝此誓者,天必殛之”的“誓牌”。以致一位当今颇善炒作名气的文人也说“我最向往的朝代就是宋朝”。然而这惠及士大夫的“仁政”却造就了一个肆无忌弹的特权阶层。

在那个时代,土地是最重要的生产资料。由于朝廷“不抑兼并”,宋代的士大夫们“宦游而归,鲜不买田”。“富者有赀可以买田;贵者有力可以占田”。贵者占田往往不择手段,大诗人陆游之子陆子通为了占田以贿赂高官,动用专政机关,对农民烧房、拘押、灌粪,“逼写献契,而一金不酬”(俞文豹《吹剑录外集》)。土地兼并使社会资产高度集中于拥有特权的“形势户”手中,而这些人有能力要求“政策优惠”以逃避税赋。宋真宗描述了这一态势的社会结果:“豪富形势者田多而税少,贫弱者地薄而税重。”

宋代工商业最显著的特点是榷法,即国家垄断经营。诸如盐、酒、茶、舶来品等,在大部分时间都属于禁榷专卖物品,不许私造私贩。而特权阶层却能利用专卖制度大发横财:“榷酤立法甚严,犯者籍其家财充赏。大官势臣,连营列障,公行酤卖,则不敢问,是行法只及孤弱也。”(《宋史》卷381《洪拟传》)部、省、地级首长横行不法,私造私贩的案例简直不胜枚举。

连军队也成了特权阶层谋私的工具,最高军事首长童贯、高俅“自恃昵幸,无所忌惮,身总军政,而侵夺军营,以广私第,多占禁军,以充力役”(《靖康要录》)。

这样的国家谈何上下同意,同生共死?

从数学的视角看,“综合国力”研究是研究者自选一些因素,构成一个N维空间,将现实中的各国视为该空间中的一个个点,然后自创一些算法,来定义这些点与原点的“距离”(未必符合泛函中关于距离的公理),最后用这种“距离”来排序,在此基础上建立起国家间的权力秩序。

从“综合国力”的视角看,相对于金,宋无疑是个庞然大物;而从孙子“道”的视角看,这庞然大物不过是个巨灵神,经不起孙猴子一棒,焉有不亡之理?

“道”与“综合国力”,到底哪个视角能看到真实的National Power?

四、“因粮于敌”:“经济因素”的悖论

在现代“综合国力”研究中,“经济因素”是不可或缺的支柱。“综合国力”是经济因素的单调函数:GDP增长,“综合国力”就增加,至少不会下降。其潜台词是:一个国家,富与强正相关,如果你的GDP只是别人的几分之一,就别乍刺儿,老老实实给人家打工。

而在孙子列出的“五事”中,根本没有“经济因素”的位置。倒不是他无视经济因素,对战争与国家财力的关系,先秦思想家们有清晰的认识。管仲说过:

“粟行三百里,则国无一年之积;粟行四百里,则国无二年之积;粟行五百里,则国众有饥色”。——定量地描述了战争对国家财力的消耗及其后果。

如何应对这个问题:孙子提出了两个原则:

其一:“善用兵者,役不再籍,粮不三载”——控制战争对国家财力的消耗;

其二:“因粮于敌”,因为“食敌一钟,当吾二十钟”。——力争消耗对方的财力,而不是消耗自己的财力。

中国现代的战争实践活生生的展示了“因粮于敌”的原则。

抗日战争时,如果遵循“综合国力”的思路,当时的日本是世界列强之一,拥有“先进的文化”、“先进的生产力”;而中国是落后的农业国,哪有本钱抵抗大日本皇军?然而游击队之歌唱道:“没有吃,没有穿,自有那敌人送上前。没有枪,没有炮,敌人给我们造”。——日本的“综合国力”成了抗日军民心中的物资来源。

解放战争时的歌谣《运输队长蒋介石》唱道:

“运输队长蒋介石,工作积极又努力。

一天到晚出主意,为咱送来好武器。

拉起队伍一二一,一起送到解放区。

陈诚负责办手续,实报实销白崇禧。

马歇尔他干着急,杜鲁门他没脾气。

……”

毛泽东曾说:

“从南昌起义到新中国成立,我军的武器装备主要来源于战场缴获。伦敦和汉阳的兵工厂,我们是有权利的,并且通过敌人的运输队送来。这是真理,并不是笑话。”(毛泽东《中国革命战争的战略问题》)

试问,为什么当年的共军能够实践孙子“因粮于敌”的主张,而国军却只能扮演运输队长?

我们建国初年,国家一穷二白,百废待兴,军队师老兵疲,亟待转业;而美国却是全球独一无二的超级大国,朝鲜一仗,为何硬是打了个平局?为什么堂堂大宋的经济实力不但未能转化为战争能力,反而成了金军洗劫的战利品?萨达姆的伊拉克曾是中东地区最发达、最现代化的国家,在美国的支持下发动了两伊战争,却无法战胜毛拉们领导的伊朗。面对美军主导的北约的进攻,塔利班能缠斗至今。而远比塔利班现代化、正规化的伊拉克,面对同样的敌人,却在数月内土崩瓦解,“综合国力”的诸要素统统不见踪影,整个战争蜕化为新闻部长萨哈夫“一个人的战争”。这又是为什么?

“综合国力”的思路将“经济力”视为战争的决定性因素之一,“经济力”增强则National Power加强,反之National Power则削弱。而史实告诉我们,这只是个幻觉。在一定条件下,肥硕的“经济力”只不过是对手眼中的“鱼腩”,只能激发对手“因粮于敌”的热情。

孟子说:

“得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。”(《孟子·公孙丑下》)

可见,先秦思想家们已经普遍认识到“道”的核心地位,现代“综合国力”研究将“经济力”置于“道”之上,甚至根本无视“道”的存在,以为有钱有枪就可以自保,甚至可以强制别人,整一个土老财的思维水准,却自诩科学,不亦愚乎?

五、生存与发展视角的“综合国力”

与西方学者从国家霸权(National Power)出发不同,中国学者偏向于国家的生存与发展。

按黄硕风的定义,一国的综合国力要反映一个主权国家生存与发展所拥有的全部实力(物质力和精神力)及国际影响力的合力。(黄硕风:《综合国力新论》,中国社会科学出版社 1999年)可见黄硕风的视角已经从对外转向内外兼顾,从战争能力转向“生存与发展”能力。

王诵芬等认为,综合国力是主权国家在一定时期内所拥有的各种力量的有机总和,是国家赖以生存和发展的基础,又是强国据以确立其国际地位、发挥其国际影响和作用的基础。(王诵芬主编:《世界主要国家综合国力研究》,长沙:湖南出版社,1996年版,第 25 页。)这与黄硕风的视角无异。

中国科学院可持续发展研究组《2003 年中国可持续发展战略报告》称:

“综合国力(Comprehensive National Power)是指一个主权国家赖以生存与发展所拥有的全部实力及国际影响力的合力”

可见“生存与发展”能力是国内研究者的基本出发点。

当年的苏联,从“综合国力”视角看,长期稳列第二,却为何一朝崩溃?当年的大英帝国,直到二次世界大战前,其经济、军事实力长期首屈一指,“日不落帝国”的称谓则表明了其控制的地域之广。却为何沦为二等强国?

事实上,“综合国力”充其量能代表国家控制的广义资源,而无法代表国家“生存与发展”的能力。

历史上能看到很多如日中天的大国分崩离析,如查理曼帝国、蒙古帝国、哈布斯堡王朝、奥匈帝国……。这些庞然大物看似强壮,却丧失了凝聚力。破坏凝聚力的有阶级对立、民族对立、地区对立、宗教对立等诸多因素。从国家的生存与发展角度看,凝聚力的形成与瓦解无疑是最重要的研究对象,这其实就是孙子的“道”。

观察历史可以发现,体制内的主要受益者,往往是瓦解凝聚力的主力军。还是以大宋朝为例,这个体制的最大受益者是“士大夫”集团,他们的另一个称谓是“官僚地主”集团(见姜锡东《宋代地主制经济的特权性》),大宋朝在政治上以“仁政”厚待这个集团,在经济上以“不抑兼并”放纵这个集团。

这个集团在体制的“仁政”下,放手兼并土地,上至皇亲国戚(如明肃太后的姻亲王蒙正)、副总理(如吕惠卿、章惇),下至纪委干部(如王庭老)、御用隐士(如种放),从中央到省地市县、从民政到军政、从行政到纪检,概莫能外。其中的佼佼者竟到了“田产跨连郡县,岁收租课十余万石,甲第名园,几半吴郡,皆夺士庶而有之。守令为用,莫敢谁何,”的地步(胡舜陟《再劾朱勔》)。

那个年代土地是最重要的生产资料,在经济体系中扮演着今天资本扮演的角色。大规模兼并的结果是:“地各有主,户或无田产,富者有弥望之田,贫者无卓锥之地,有力者无田可种,有田者无力可耕”(《续资治通鉴长编》卷27雍熙三年七月甲午)。即人们今天看到的“资本与劳力双过剩”。

这样的态势造成了两个尖锐的矛盾:

其一是精英集团与广大国民的矛盾,越来越多的国民被兼并大潮逼到了汉代董仲舒描写的“民愁亡聊,亡逃山林,转为盗贼”的边缘。事实上宋朝农民起义不断,规模较大的就有:王小波、李顺起义,宋江、方腊起义,钟相、杨幺起义。

其二是精英集团与国家政权的矛盾,当时的财政说明书《治平会计录》载:“赋租所不加者十居其七。”已经有70%的生产资料,被精英集团敛去,造成政府税源枯竭。至于那些公然私造私贩的“大官势臣”,那些“侵夺军营,以广私第,多占禁军,以充力役”的军事首长,简直就是在直接挖体制的墙脚。

由此可见,大宋朝岂是亡于区区8万金兵。

体制的主要受益者瓦解国家凝聚力,这不限于宋朝。当年朱镕基总理就曾问过:“为什么越富的人越不交税?”其实,不缴税还是客气的,许多勾结海外反华势力,力图瓦解国家凝聚力的人都是体制的主要受益者。

恐怖分子热比娅,当初以3000元钱起家,十年间即坐拥上亿家产,拥有八家企业和占地1.4万平方米的热比娅大厦,还拥有乌鲁木齐市繁华地段1.2万平米的地皮。许多没有体制背景的创业者,苦斗十几,二十年,不过维持一个尚能运转的小公司而已,更多的人以破产收场。热比娅的暴富,不可能没有体制因素。只要看看她获得的头衔:新疆维吾尔自治区工商联副主席、新疆女企业家协会副会长,第八届全国政协委员,有几个人受体制的恩惠可与之相比?而她对国家又干了些什么?

体制的受益者瓦解国家的凝聚力,现代“综合国力”研究是看不到这些的,而这对国家的“生存”问题至关重要。

其实,有两个现成的指标可以间接地反映一个国家的凝聚力:基尼系数与清廉指数。然而笔者未见到任何一位“综合国力”研究者引用这类指数。

六、理性与权威崇拜

“生存与发展”对中华民族而言,无疑是最重要的问题。做为一个有机体,国家、民族、社会的生存与发展面对两个方面的问题:

其一,对内,机体的生长与稳定机制。从系统动力学的视角看,这是正反馈与负反馈机制问题。

正反馈使系统的变化日积月累,逐渐加强。在生产力发展、知识积累、国民素质提高等方面,如果是正反馈机制起作用,机体将得到发展,如果陷于负反馈,机体将萎缩退化。

负反馈遏制系统的变化,维持原有的平衡。机体的生存取决于大量的平衡,如供需平衡、逐利资金与利润来源的平衡、货币与真实财富的平衡等等,如果缺乏负反馈机制来维持这些平衡,反而为这些领域的失衡“保驾护航”,搞成了正反馈机制,加速扩张的失衡必将导致系统的崩溃。

其二,对外,机体的生存环境是变幻莫测的,它需要随时对此作出清晰的判断和理性的选择。

现实中,人们观察到的“生存环境”问题,既包括反华敌对势力的瓦解、渗透乃至直接的经济、政治、军事压力,也包括自然资源的消耗、生态环境的恶化。坦率地说,目前中国的学界,对其中许多问题,连清晰的判断都没做到,何来理性的选择。

而笔者在“综合国力”的研究中,看不到对这两个方面的实证研究。唯有用数学工具煮的一锅粥,这煮粥之术于上个世纪80年代从美国中央情报局的克莱因那里传入中国,所煮之粥除了糊弄洋鬼子外,不知还有何用。除非是被洋鬼子糊弄,或者帮洋鬼子糊弄。

“生存与发展”提出了大量深刻而艰巨的问题,它是对国家、民族、社会的理性的挑战。面对这挑战,作为社会理性的承担者,学界需要有自主的研究选题——研究事关中华民族“生存与发展”的重大问题,而不是在别人热炒的话题上凑热闹;需要自信的研究心态——无视权威,只看事实,只看逻辑;需要自由的研究氛围—除了事实与逻辑,任何力量,无论是资本、权力还是国际组织,都没资格对研究结果作出裁决。

「 支持!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅网刊微信公众号