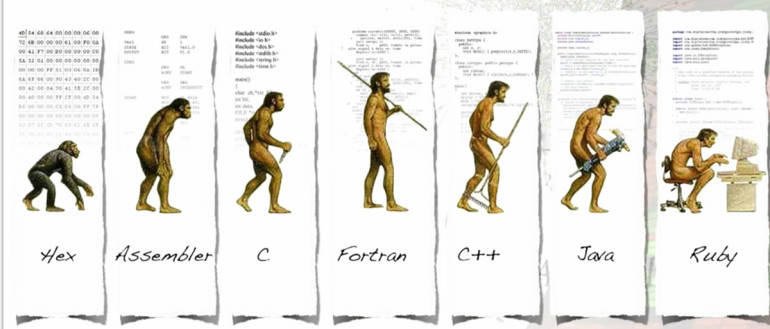

图片来源:http://xrds.acm.org

编者按:科技工自忖科技发明产生的社会影响不在自己的专业范围之列,人文学者面对科技怪兽感到神秘莫测。科技与人文社科的失联,会导致整个左翼运动陷入一种尴尬的境地。

1970年9月,萨尔瓦多·阿连德当选智利总统。智利人民用自己的选票,选择了他倡导的社会主义路线。执政之后,阿连德政府开始收购智利最重要的工业企业,将它们纳入国家控制。到1971年底,国家开发公司已经负责指导下属150多家企业,包括智利20家最大企业中的12家。国有经济的高速发展创造了一个笨重的、智利政府从未见过的怪兽,管理已经成为国有化进程的一个核心问题。为此,阿连德政府联系到了英国控制论学者斯塔福·比尔。比尔发现,控制论中关于反馈与掌控的思想能够指导开发一套新的科技系统来改善国有经济的管理,从车间直到国家开发公司办公室。这样一个系统将会搭建起实时信息交换的网络,管理者和政府官员将能够基于实时数据来做决策,并能够快速调整行动。这个系统,就是传奇的Cybersyn,距今半个世纪前出现在智利的大数据系统。

按照比尔的构想,这个基于他的“自由机器”和“可生存系统模型”理论构建起来的大数据系统,将能够兼顾国家经济整体方向的一致性与企业的自主性,并且充分调动一线工人参与企业管理体制的设计与执行。然而在Cybersyn系统实施的过程中,智利科技专家们的实践与政府的政治理念并不吻合。虽然阿连德坚持要求系统鼓励工人参与管理,但工人在Cybersyn实施中扮演的角色实际上是被边缘化的。更多时候,技术官僚主义在基层车间压倒了意识形态。尽管收到明确的指示要与工人委员会协作,但工程师们经常并不这样做,而是带着优越感看待工人,或是完全忽视工人、只和管理者打交道。

1973年9月,皮诺切特的军事政变推翻了智利社会主义政府,阿连德本人丧生于总统官邸。政变之后,军队中止了Cybersyn项目,团队的工作成果要么被抛弃、要么被破坏。在新的军政府和新自由主义“休克疗法”背景下,Cybersyn没有任何意义。然而客观地说,即使没有军事政变,Cybersyn是否就能如起初设计的成为对劳工赋权、鼓励工人参与管理、兼顾民主与集中的信息系统,比尔对此也并非没有怀疑。为何科技系统——甚至是那些原本为了革命的目标而建立的科技系统——常常倾向于维持社会与经济的现状,这是Cybersyn留下的值得反思的若干问题之一。

1973年,比尔反复思考了Cybersyn遭遇的各种问题,包括项目团队在科技上花的心思多过组织变革、智利工人没能用Cybersyn来辅助生产组织和管理等,并把自己的思考写成了《现状》(Status Quo)一文。他在文中写道:

对于马克思而言,资本是邪恶的敌人;对我们而言,资本仍然是邪恶的,然而敌人是保持现状。

比尔认为,科技的发展,尤其是通信与计算机领域的发展,使得资本主义已经发展出了新的生产形式与新的剥削关系。在这个新的关系中,不仅有资本家与劳动者的对立,受过高等教育的专业人士扮演了一个重要的角色。比尔从控制论的角度指出,官僚体系总是偏爱保持现状,而专业人士扮演的则往往是保持现状的力量、而非推动革命的力量。

指挥室:负责接收、储存和提供经济信息的实际地点,以便迅速作出决定。

仍然以Cybersyn为例:尽管顶层设计把它视为一个“革命的装置”,但在科技团队内部,很多人认为应该把意识形态放在一边,专注于科技性的目标,例如提升政府监管经济的能力、解决经济的效率问题、消灭官僚主义。Cybersyn项目主管埃斯佩霍说,很多科技专家想要加入这个项目是因为它“充满智力挑战”,这些科技专家对于科技与政治之间的关系有着不同的解读,并非所有人都赞同阿连德的政治理念。这个团队得以持续“健康”运转的基础,也许就是——如埃斯佩霍所做的——搁置意识形态的目标,专注于科技的目标。于是,专业人士团队基于自身利益角度出发的“求生意志”,就成为了一种保持现状的动力。

时隔四十多年以后,我们在今天的科技-社会的讨论中看到,这种来自专业人士角度的保持现状的动力变得更加强大,甚至时常被称为“科技本身的逻辑”(凯文·凯利还专门写了一本书来讨论“科技要什么”)。比尔在1970年代的反思让我们看到,这种“科技本身的逻辑”,经常是来自专业人士有意而为之的对意识形态、对社会问题的搁置。专业人士倾向于将自己的工作描述为纯粹科技的、“政治中立的”,使得自己不必接受“我的工作对社会有何影响”的追问。在快播案、魏则西案等一系列关于互联网伦理的讨论中,我们皆听到了这种纯粹科技论的辩解。我把这种“将自己的专业工作与社会/政治/伦理问题划清界限”的努力,称为“有意而为之的无知”(minded unmindedness)。

这种有意而为之的无知,部分出自科技本身的复杂性与抽象性。例如广为讨论的人工智能技术,无论是向读者推荐视频、还是在读者的搜索页面显示广告,从技术的角度都可以归约为一系列在高维矩阵上进行的线性代数运算(以及与之相关的特征工程、算法优化等工作)。这种高度的复杂性与抽象性,使得科技专业人士能够埋头于诸如“计算稀疏矩阵中向量间的欧氏距离”这样的纯技术问题,而毫无愧疚地无视技术的应用对社会产生何种影响,并且在面临来自人文社科领域的置疑时轻易地给自己构建起坚固的保护壳。

图片来源:人民网

然而问题并非只出在科技专业人士这一边。人文社科领域的专业人士同样有自己的有意而为之的无知,表现为对新技术的盲目恐惧,或者说是“将自己的专业工作与科技问题划清界限”。于是我们看到,来自人文社科领域的关于科技伦理的讨论经常流于表面,例如用科幻小说的方式讨论“强人工智能”,而缺乏对机器学习、神经网络等核心技术及其应用场景和局限性的基本了解。其结果是,来自人文社科领域对新科技的批评要么“脱靶”,要么在科技人士实用主义的反问“那你说该怎么办”面前黯然失语。像Cathy O’Neil这样能准确地指出科技系统中问题所在、能提出行之有效的解决方案、能持续量化监督科技公司改进的跨学科左翼人士,实在是太稀缺了。

解决这个困境需要科技与人文社科两边专业人士的共同努力。科技的专业人士当然需要更多地了解社会的问题及其渊源、更多地反思自己工作与社会/政治/伦理问题之间的关系。另一方面,我在这里想强调的是,人文社科的专业人士应该打破自己对新技术的盲目恐惧,不能坐等科技专业人士的觉醒,他们需要立即开始学习编程和人工智能的基础,使自己掌握有效批判的武器。

实际上这两项技术的门槛比很多人想象的要低得多。除了克服入门时的恐惧与不适,Python编程需要的理科知识基础约等于0——我曾经与同事半开玩笑地说,我们开发的软件只需要小学高年级数学水平,四则运算都用不全,主要是除法不怎么用。另一个学习编程的门槛是英语,然而人文社科领域的年轻学者大多具备相当良好的英语读写能力。自学一门编程语言(例如Python)这件事,我认为每位人文社科学者应该都能做到。

人工智能技术所需的理科基础则更高一些:如果想要比较深入地了解其原理(而不止是使用几个工具),需要微积分和线性代数的基础知识。以高中水平的数学能力,在一学期时间里重新捡回这两门课应该是可以做到的。(听说一些高校的文科院系大一已经不上高数课,我认为这是一个错误的导向。)

除了这一点数学基础以外,大部分数据处理和机器学习算法可以说是出人意料地简单。John Foreman的Data Smart一书教它的读者用Excel(是的,你没看错,就是你每天用的Excel)实现分类、推荐、预测等典型的机器学习算法,我认为这本书非常有助于破除笼罩在“人工智能”这个概念之上的神秘感。另外我也强烈推荐人文社科学者在学了一点Python基础之后尝试一下华盛顿大学的机器学习公开课。学完它的第一门课程,你就会发现,机器学习(乃至“人工智能”)其实是一件很简单、毫不神秘的事情——这一点,对岸的科技工们其实一直都知道。

科技与人文社科的失联,会导致整个左翼运动陷入一种尴尬的境地:对于资本用以牟利并同时制造社会不公的科技工具,科技工看不到其社会危害所在,人文学者又无法提出有效的批判和改进方向。无形之中,双方对于对方专业领域的有意为之的无知,都在帮助保持当前科技-社会结构的现状。要打破这种现状,需要双方都开始努力了解对方的专业领域,包括——我今天特别想强调的——人文社科学者学一点编程和人工智能技术。

:熊节

编辑:耄耋

美编:黄山

「 支持!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅网刊微信公众号