01. “红色公主”的“老年凡尔赛”

老话说:听其言,观其行。这其实也是告诉我们:言行,要一致。

还有一句话叫做:前言不搭后语。这其实也是告诉我们:光是“言”,也要前后一致。

陶斯亮女士曾在受访时,这样说过:

“哎呀,我最反感人家把我称为‘红色公主’!我和这个名称是格格不入的。我看到报纸上很多文章都拿这个名称做标题,可能是为了吸引人。这个头衔是强加在我头上的,我真是无可奈何。你得为我澄清一下!”

“共产党人(的家庭)里没有‘公主’这个说法。公主是封建皇权体制下的称谓,是旧社会的东西。共产党就是要消灭皇帝、公主这些东西。再说,我本人受到的教育非常平民化。我的父母从小就教育我不能有任何特权意识,不能有优越感,他们对我非常严格,他们自己也是身体力行的。”

说得,何其好呀!!

“共产党就是要消灭皇帝、公主这些东西”——这句话,又尤其好。

只可惜:这同一个人,在另一篇文章中,却流露出了不同的思想感情:

好家伙!一方面说,自己不是“红色公主”;另一方面,又俨然以“红色公主”的腔调,来了一次“老年凡尔赛”,秀了一把特定人群的优越感……

用当下流行的一句话说:“格局”小了。

02. “红色公主”?白色公主!

不过,我们还是得学学老胡,先为陶女士说几句“公道话”。

细究起来,“红色公主”一词,是根本矛盾的,是不能成立的。

所谓“红色”,是工农劳苦大众之“红”——如陶女士本人所说,是要根本消灭诸如皇帝、公主,以及资本家(我们替她补充一下吧,她好像偏偏忘记了“资本家”!!!)之类的“人上人”之“红”,是“底层”革命的代表色。

所谓“公主”,正是“红色”革命要消灭的对象——因此,哪来“红色公主”一说呢???

当然,应该把话讲清楚:“消灭”,不等于肉体消灭。

“消灭”,从本质上讲,是要在社会经济意义上消灭剥削阶级;并进一步造成一种条件,使得旧剥削阶级不能复活、新剥削阶级不能产生。这,才是我们共产主义革命要追求的。

所谓“红色公主”,就好比什么“全民国家”——国家乃是阶级统治的工具;国家的阶级统治实质,本身就意味着任何形式的“国家”都不能是“全民”的;当“国家”真的属于“全民”的时候,“国家”自己也就不存在了……

因此,“红色公主”,跟“全民国家”等等等等一样,是彻头彻尾的伪概念,是不懂马列毛主义科学的人生造出来的伪名词。

没错:没有“红色公主”,只有“白色公主”。

当你变成什么“公主”时,即使你还披着一张红皮,你的底色也已经变白了,你就跟伟大新中国本来的红色内核不相适应了。

联系到某人,跟一帮子“白色”公知搅在一起的事实,岂不是可以发人深省的嘛?!

03. 毛教员做实了马克思的“空想”

据说,马克思喜欢历史悖论。

在伟大新中国诞生前的一个世纪,即1850年,马克思沉迷于某种带有臆想成分的推测:

“如果我们欧洲的反动分子不久的将来会逃奔亚洲,最后到达万里长城,到达最反动最保守的堡垒的大门,那末他们说不定就会看见这样的字样:

中华共和国

自由,平等,博爱。”

可以说,毛教员正是实现了马克思的“空想”。

毛教员不仅使古老中国成为一个“共和国”,而且是“人民共和国”,即比一般资产阶级共和国还要进了一步的,新式的民主主义共和国。

此后,我们在他的带领下,又及时把民主革命转变为社会主义革命,使我们的共和国更进一步,变成“社会主义共和国”。

从这个意义上说:毛教员所做的,甚至,超过了马克思的想象。我们的口号,不再是什么“自由平等博爱”,而是“加强无产阶级专政”!

这样一个国家,当然“人民万岁”。

因此,他之警惕“干部子女”,就不是什么不能理解的了:

“现在高干子女特殊化成了正常化。我侄子毛远新在哈军工读书,他们那个学校高干子弟比较多,有些还是保送的。毛远新高中毕业时也被保送到哈军工,我不赞成,才又去考。考上了清华,第二年转过去。陈赓那时还活着,当校长。他们放假回家,黑龙江省委还请哈军工高干子弟吃饭,工农子弟就不请嘛!这说明了什么问题?这和我们井冈山时期提倡的东西不一样。条件好了,共产党掌权了,过去的优良作风还要不要继承?怎样继承?”(1965年,井冈山谈话)

当然,毛教员同样担心、更加担心的是,这些子女的爹妈们的特殊化:

“苏联上将工资是上士的30多倍,美国是20多倍。我们比苏联、美国好一些,但比战争年代区别大多了。我们高级干部有小车、秘书、小楼,还有站岗的。官做大了,钱挣多了,拉开了与群众的距离,还愿不愿意下去当普通人。刘俊秀同志,你还能不能当农民。王卓超同志,你愿不愿意重新当战士?

“鲁迅有句名言,世界上本来没有路,走的人多了,就成其为路。井冈山的道路是这样,社会主义的道路也是这样。不过,走这条路比井冈山时期还要难。搞不好,就会走到邪路上去。苏联不就是这样吗?”(同上)

50年代末某会议后期,周小舟交代同彭的关系时,谈了彭向他讲过的两件事:一是朱德部队在湘南失败,毛泽东动员井冈山部队去迎接时,只准说好,不准说坏,以利团结,可见毛泽东的伟大深远精神;二是洛川会议关于运动战与游击战的争论,说很久以后,才认识到自己的错误和毛泽东的正确。

可见,人民领袖与“老布尔什维克”们的差距,决不是虚的,而是实的。

这跟俄国革命者在1917年的情形,几乎完全一样。

1949年以后的革命史,其主线,也正是人民领袖与一些“老布尔什维克”的斗争。阶级斗争反映到组织内部,表现为两条路线斗争,表现为继续前进的毛教员与另一些不愿继续前进的人的斗争。这,才是前30年党史的真面目;而决非像陶公主说的那样,什么“当时那种DANG文化就是我把你打成反党分子,后来我也变成反党分子,最后实际上大家谁都不是反党、反主席的,绝大多数所谓反党集团都站不住脚,这就是我的观点”。

哈!好一个“DANG文化”!

开口就是公知味儿,老自由派了。

陶公主此番言论,不仅虚无了前30年的党史,把它矮化为、黑化为“无意义”的高层倾轧史;同时,也虚无了她自己父辈的人生,矮化、黑化了她自己的父辈。

是啊,请大家想想:如果说那时的斗争主要是“无意义”的“你斗我我斗你”,那么请问:干出这种事情的,是什么样的人?难道,会是什么“伟人”吗?……

呵呵!这才是为了“主义”(自由派的主义),连“人性”都不要了。

( 点击参阅 - 关于“探索中的曲折”:不讲“两条路线斗争” ,都是耍流氓 )

04. “弑父”与再觉醒

如果我们再看看这位公主的政见,一定会对她有更清楚的了解:

不错,所谓“高度计划经济”,以及“政治权力高度集中”,是不少人加给毛教员时代的“罪名”,也是不少人从“权威”课本处背来的“常识”。

问题是:都如此说,便对么?

我们先来看看所谓“高度计划经济”。

毛教员时代,究竟有没有这个东西?

关于此,不妨从我们的论敌,即“非左翼”人士那边,找找答案。

哈!没错,不妨向自由派“朋友”们取取经。

著名的右派学者沈志华沈大教授,在他的一本书中,就有如下说法:

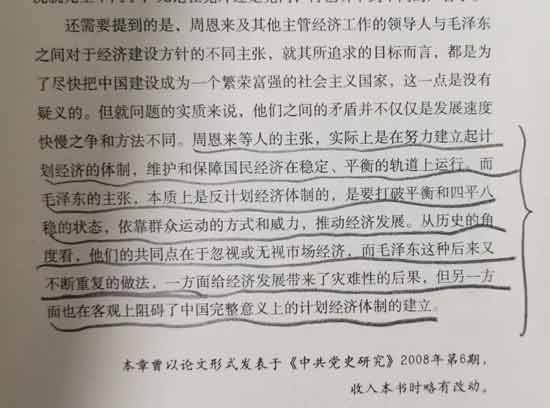

当时,周等人的主张,“实际上是在努力建立起计划经济的体制,维护和保障国民经济在稳定、平衡的轨道上运行”。而毛教员的主张呢?沈大嘴形容说,(毛教员的主张)“本质上是反计划经济体制的,是要打破平衡和四平八稳的状态,依靠群众运动的方式和威力,推动经济发展”。

主张如此,落实得如何呢?

沈大嘴称:“从历史的角度看”,毛教员的做法“在客观上阻碍了中国完整意义上的计划经济体制的建立”……(沈志华《处在十字路口的选择:1956-1957年的中国》,广东人民出版社2013年2月第1版,143页)

哈哈!

从今往后,如果有哪个右派小可爱,跑出来指责说毛时代有什么“高度计划经济”,我们就用沈志华的话甩过去,让他无话可说:第一,毛教员的经济主张,“本质上是反计划经济体制的”;第二,毛教员在经济上的做法,“在客观上阻碍了中国完整意义上的计划经济体制的建立”…………

当然,沈某的说法在根子上就歪了。准确的说法是:第一,毛教员的经济主张,本质上是反苏联式高度集中计划经济体制的;第二,毛教员在经济上的做法,在客观上避免了中国照搬完整意义上的苏联式高度集中计划经济体制。

满嘴跑火车的沈大教授,确实不太靠谱。那么,我们就再来看看另一位经济学“权威”,“德高望重”的,被称作“吴市场”的吴敬琏吴大师的说法:

“1956年的中共八大提出进行‘经济管理体制改革’,开始了中国经济改革的长征。在往后半个多世纪的改革过程中,中国先后采取了多种措施对集中计划经济体制进行变革。”(吴敬琏《当代中国经济改革教程》,上海远东出版社2016年1月第2版,45页)

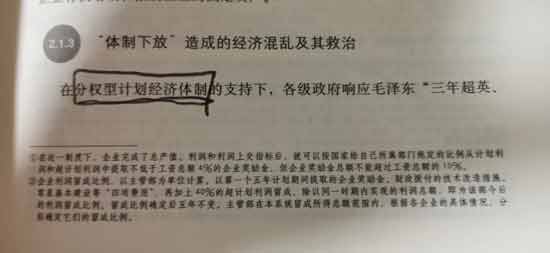

吴大师还使用了一个“分权型计划经济体制”的说法,宣称“在分权型计划经济体制的支持下,各级政府响应毛泽东‘三年超英、十年超美’的号召,充分运用自己调动资源的权力……”如何如何。(同上书,49-50页)

吴大师将1958年到1978年,称作中国经济改革的“行政性分权”时期……(同上书,45页)

因此,怎么能够像陶女士那样,像很多不学无术的公知粉那样,笼统地将毛时代的经济体制称作什么“高度计划经济”呢?!……

这种“一棍子打死”式的粗糙说法,看来,只能哄哄天真派,骗骗书呆子。

没错,即便按照比较严谨的自由派学者的说法,现代中国的经济改革,也应该给毛教员记上头功;因为,正是他老人家,率先号召“以苏为鉴”,打破苏联式的集中型计划经济体制……

顺便说一句:毛教员不照搬苏联式高度集中计划经济体制的做法,在客观上,的确能够有利于自由派建立起他们理想的“市场经济”体制……但是,凭中国现当代自由派的无耻性,他们是决不会因此而“感恩”的,只会拼命抹黑教员。

哦对了,还有一个“政治权力高度集中”。

这一点,其实应该分成两个层面来讨论:一个,是纵向的中央-地方关系制度;一个,是横向的顶层制度。

从前面所引吴大师的说法中,我们已经可以嗅到中央与地方“分权”的气息了。

新加坡学者郑永年,在他的一部专著中,谈到“毛泽东时代的经济放权”,指出“毛泽东时代的两轮放权运动”,造成“在后毛泽东时代的改革开始之前,中国的经济已经具备有了一种‘细胞化’的性质,并且地方官员形成了不同的权力网络,这些权力网络和中央政府并不必然一致”。(郑永年《中国的“行为联邦制”:中央—地方关系的变革与动力》,东方出版社2013年4月第1版,75页)

按照郑永年的描述,毛教员恰恰是一个执着的“分权主义”者:

①“在不同的时期,毛泽东和邓小平发起了多轮的放权运动。但是毛泽东所做的,则对邓小平的战略选择具有重要的影响。”(同上书,70页)

②“很快,毛泽东就发现了高度集权制度的一些主要缺点。20世纪50年代的早期和中期实现了空前的集权,紧随其后,毛泽东就转而关注中央和各省之间的关系了,因为在一个中央集权的政权里,如何唤起对各省的激励成了一个主要的问题。结果则是,1957年后,决策权从中央到各省经历了一次重要的下放过程。毛泽东推行的放权也旨在削弱官僚主义。”(同上)

③“第一轮的放权发生在1958年。”(同上书,71页)

④“1961年后,中央政府重新整顿了中央对全国经济的控制。在接下来的五年内,中央政府逐渐增加了它的经济权力。但是毛泽东仍然坚持他关于官僚主义的观点。在经济危机结束以后,他再次想要重新改变中国经济制度的轨道。1966年3月12 日,毛泽东给刘少奇写了一封信,他在信中强调:‘一切统一于中央,卡得死死的,不是好办法。’”(同上书,72页)

⑤“……放权在1970年又开始了。”“在1970年的放权之后,只有142家这样的企业依然还由中央管控,它们仅仅生产了所有工业产品的8%。”(同上书,73页)

应当说,毛教员在央地关系制度的改革方面,是一贯的、明确的:充分发挥中央和地方“两个积极性”,特别要注意中央不要卡得死死的。

因此,即便按照自由派的标准,毛教员在央地关系制度方面,也是一个不折不扣的“制度民主”要求者和实践者……但是,我们的自由派“朋友”,一般是不会把教员写成这样的,至少不会直接承认这一点。

至于另一个层面,即当时的顶层制度,右派关于此的叙事存在一个根本性的矛盾:既然毛教员这个人是那么“专断”,那么,为什么他为了发动那场史无前例的运动,还要大费周章地跟一线人员进行周旋、斗争呢?又为什么在打倒他们后,不干脆像斯大林那样把他们“做了”,而是要给自己留下“身后翻案”的隐患呢?这,符合一个所谓“极权者”的行为逻辑吗?

一个佐证,就是当年那个“窃听器事件”。

据戚文回忆:

毛教员在1966年7月回京之前,叫李进专门打了个电话给他,让他和另一位同志亲自再去看一看,教员住处是不是都清理干净了,还有没有窃听器?

教员1966年7月回京以后,还是没有去原地居住,而是先住钓鱼台,不久后又住到“游泳池”去了。教员对原来住的地方似乎产生了一种心理障碍。

请大家想想:一个还需要担心被窃听,因窃听产生某种心理障碍而搬家的人,会是什么“一手遮天”的角色吗?如果真的“一手遮天”,那就不是别人窃听他,而是他窃听别人。

总之,被人加给毛时代的两桩罪名:“高度计划经济”“政治权力高度集中”,细究起来,不仅不符合实际,而且简直是污蔑!!!

自由派以自己的自由主义观念强奸了基本事实,把自由主义简单代入到现当代史中去,硬把从毛时代到后毛时代的转变解释成“从专制到民主”的转变,精心构建起了一套历史神话。几十年来,这套历史神话,不知道愚弄了多少青年;现在,是时候把被颠倒的历史再颠倒过来了。

******

自由派公知,以及亲自由化分子对毛时代的做法,堪称为一种“弑父”:

在根子上贬低和黑化他们自己的父辈,把毛教员带领下亿万父辈劳动者为建设社会主义新中国的斗争和牺牲的光荣历史,矮化成在一个“魔头”忽悠下的集体发疯、集体愚昧、集体“无人性”的一段“无意义”的历史。

公知不是最喜欢讲“人性”的嘛?

当你们“弑父”之时,请问:你们的“人性”何在呢?

「 支持!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!