王中宇《中国困境的政治经济学观察》第二编 宏观调控观察 第六章 效率VS公平:一个伪问题

“效率优先,兼顾公平”是经济管理当局长期的指导思想。1986年,当时中央党校的年轻学者韩康,在完成国务院民政机构委托的课题《中国市场经济与建立社会保障制度的政策设计》时,首次提出了“效率优先,兼顾公平”。20年后,韩康认为,在新的社会条件下“‘效率优先、兼顾公平’作为改革发展的指导思想,就值得重新研究了。”主张“两者并重、相互兼容、统筹发展。”

社会上对此存在尖锐对立的意见,一部分人主张“在效率优先兼顾公平前提下构建和谐社会”,“效率优先没过时”,另一部分人却主张“旗帜鲜明地反对效率优先”。读着两派你来我往、洋洋洒洒的大文,却越读越糊涂。甚至连专家权威们所说的“效率”到底为何物,都成了一头雾水。

在下自知愚钝,只好先从到底什么是效率,是什么效率、谁的效率琢磨起。

6.1 资本使用效率

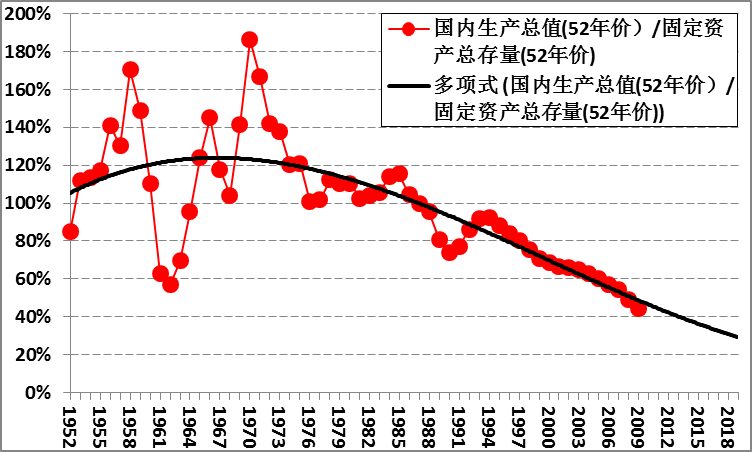

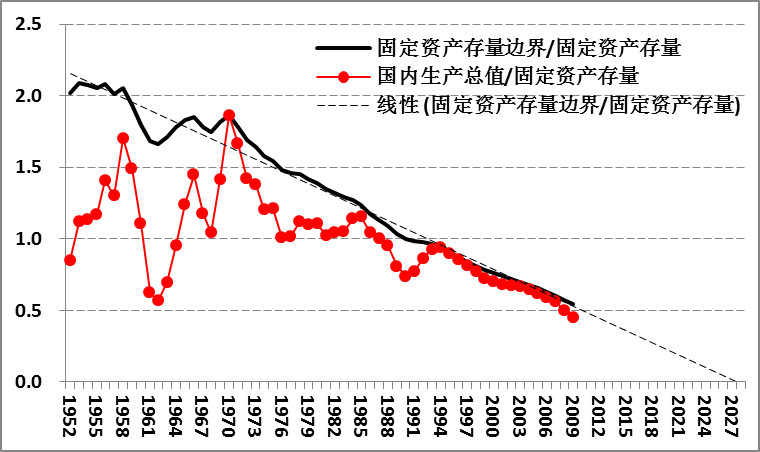

众所周知,我国是一个从农耕文明向工商文明转型的人口大国,在劳力和资本两大要素中,资本是严重稀缺的。因此,“效率优先”理应首先包含提高资本使用效率,我们不妨以“产出/固定资产”表示资本使用效率。第一编第一章1.4节中我们估算了历年的固定资产存量(1952年价),再用GDP(1952年价)表示产出,就可以观察资本使用效率的演化了(图2.26)

图2.26:资本使用效率的演化

数据表明,从1970年起,我国的资本使用效率总体上是在下降,1994年后更是连年下降,而这二十来年,正是“效率优先”成为基本国策的时期。

“效率优先”的国策未能提高整个社会的资本使用效率,那它总提高了别的什么效率吧。

6.2生产函数与全要素生产率

主流经济学里有一个“全要素生产率”(TFP:Total Factor Production),用来表现整个经济系统使用各种投入要素的综合效率。它的计算很复杂,其基本思路是:首先用劳力、资本等要素投入量的变化来解释产出的变化,不能用要素投入量变化解释的部分,就解释为“全要素生产率”的变化,即经济系统在技术、组织、活力方面的变化。

国内外许多学者测算过我国的“全要素生产率”,由于测算对象、时间范围、所用方法的差异,结果各不相同。而主流的认识是:我国经济增长主要依赖要素的投入,尤其依赖资本的投入,全要素生产率的增长对经济增长的贡献很小,有时甚至是负的。在大讲“效率优先”的这20多年,我们经济体系的“全要素生产率”居然提升很慢。

更奇怪的是,一个社会的生产效率变化源于技术、组织、社会制度等各方面演变的积累,本应是个平缓的演变过程。但在许多论文中,计算出的“全要素生产率”在年度间上窜下跳,不可理喻。

为此,有必要观察主流经济学中“全要素生产率”的来历。

“全要素生产率”来自生产函数理论。这个理论研究生产力,其中心任务是研究要素投入与产出间的关系。主流学界通常从一些先验的假设出发,选择某种生产函数(如著名的Cobb-Doglass 生产函数)来描述其间的关系,再用统计数据拟合出函数的待定参数,并进而对生产力进行定量评估。

这一思路有个隐含的假设:产出由所选择的要素投入完全决定。但这却不符合事实。

一方面,不同的学者往往选择不同的要素组合,这表明倒底是那种要素组合决定了产出,即使在学者中也难有共识;而且要素与产出的逻辑关系由选择的生产函数决定,如在Cobb-Doglass 生产函数中,隐含地假定:产出对数为各要素对数的线性组合,这未必经得起数据的检验。

另一方面,更重要的是:用要素组合来解释产出,这是生产力研究的思路。而现实中的产出不仅受制于要素投入,还受制于因生产关系乃至政治关系导致的经济波动。将这些不同层面的问题都一锅煮,只能导致混乱的结论。

以下以中国1952-2009年的统计数据为例,对生产函数问题进行进一步的讨论。

数据

产出选择历年«中国统计年鉴»公布的国内生产总值,为在时间上可比较,均按1952年价换算。

要素投入按通常的方法选两项:固定资产存量和就业人数。

历年固定资产存量按“永续存盘”法估算。起始年1952年的固定资产存量按张军、章元的测算,取800亿元(复旦大学经济学院 张军 章元《对中国资本存量K的再估计》《经济研究》2003年第07期),历年的固定资产投资取自«中国统计年鉴»。价格换算1952—1978年用国民收入平减指数,1979—1991年用国内生产总值平减指数,1991年后用固定资产投资价格指数。折旧率仿照宋海岩等的方法,取法定折旧率3.8%加上当年经济增长率。

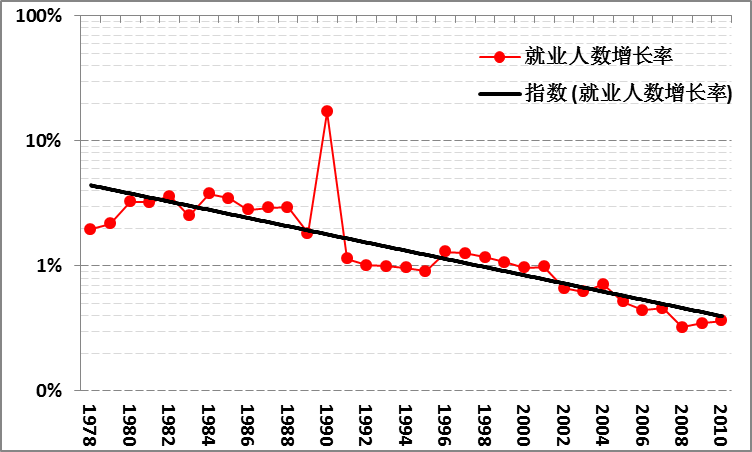

就业人数取自历年«中国统计年鉴»提供的就业人数数据,它在1990年有一个非正常的阶跃(见图2.27),这一年就业人数增加了17.03%,不可理解。笔者寻找相关论文,仅岳希明的«我国现行劳动统计的问题»一文有所涉及,但岳文主要分析两个不同统计来源(人口普查和“三合一”劳动统计)间的出入,并未正面讨论1990年的数据异常。

图2.27:就业人数的数据异常

事实上,由于1989年的政治风波,1990年的经济相当低迷,不可能大规模扩展就业量。最可能的解释是,1990年后,就业人数的统计口径发生了变化。所以一年间就业人数居然增加了9,420万人。为保证数据的连续性,笔者将此前每年的增长率都增加某个比例,将这9,420万人的增量分散地配赋到各年中。这样得到的数据当然不精确,但至少不比«中国统计年鉴»的数据离现实更远。

单个要素限定的生产可能性边界

由某个要素与对应的国内生产总值绘出散点图。观察图中诸点的分布可大致了解该要素与国内生产总值间可能的函数关系。进而可确定其相应的生产可能性边界。这样做没有引入时间变量,相当于假设决定单个要素生产可能性边界的仅为要素的规模。由此可根据数据判定:规模报酬究竟是递增、不变还是递减。而不是由先验选择的公式决定。

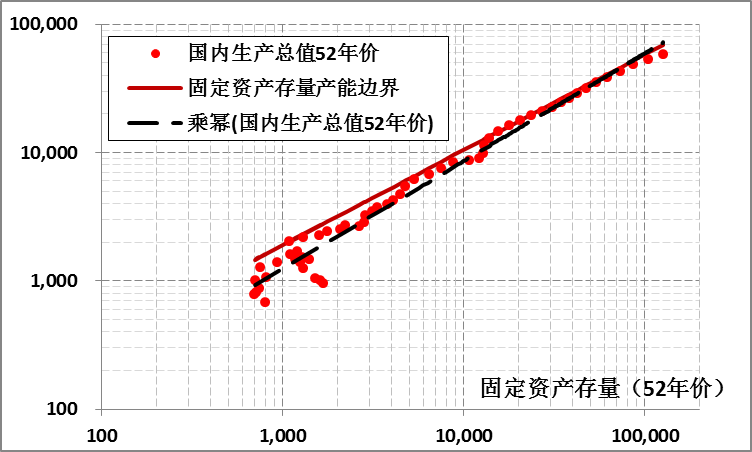

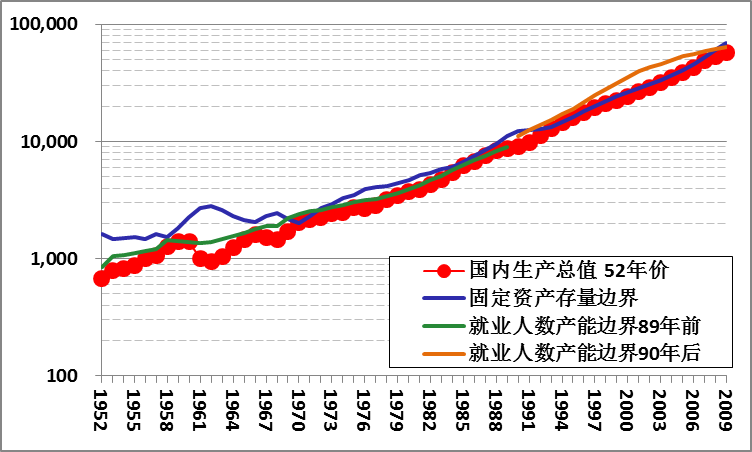

固定资产存量:

图2.28为固定资产存量-国内生产总值散点图。在双对数坐标系中,数据大体按直线排列,这提示我们,固定资产存量与国内生产总值的关系极可能是幂函数关系。由于固定资产存量不能唯一决定产出,因而它能决定的只是“生产可能性边界”,即固定资产存量这单一要素限定的产出上限。故可拟合出一个不低于统计数据,但均方差最小的幂函数,作为固定资产存量限定的产出边界。各年份统计数据与产出边界值差距,即用于评估该年固定资产的利用效率。

图2.28:固定资产存量-国内生产总值散点图

计算出的幂函数,其幂为0.741275573>1,故固定资产存量运用的规模效应递减。这意味着随着固定资产的积累,固定资产增量导致的产能增量在下降。

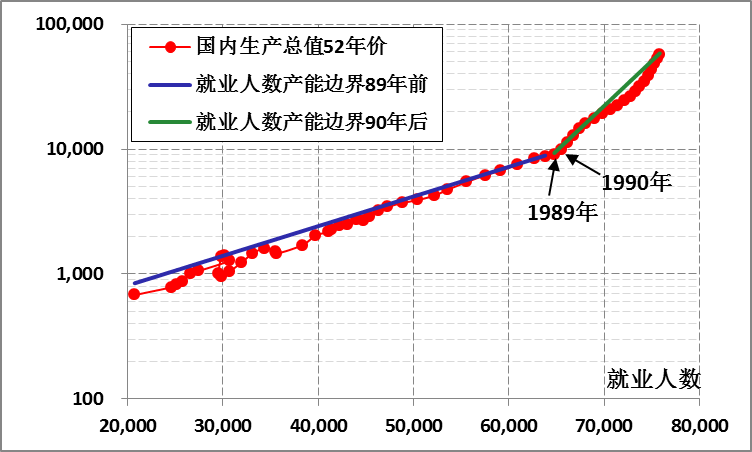

就业人数:

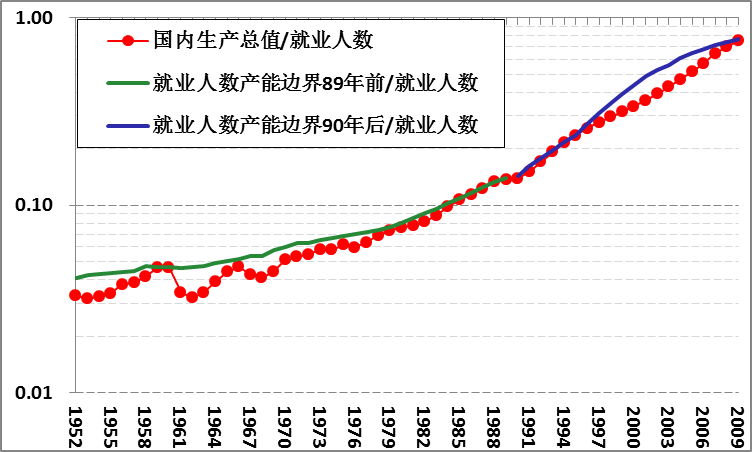

图3是就业人数-国内生产总值散点图,在对数坐标系中,数据大体排列为两条折线。这提示我们,就业人数与国内生产总值的关系极可能是指数函数关系,但1989-1990年前后,经济体的运行机制发生了突变。因此应分别计算相应的“就业人数生产可能性边界”。

图2.29:就业人数-国内生产总值散点图

图2.29的折线显示:1990年后,人均劳动生产率明显高于此前。与之并行的,是固定资产存量的规模效应下降,两者共同反应了“机器替代劳力”的过程。

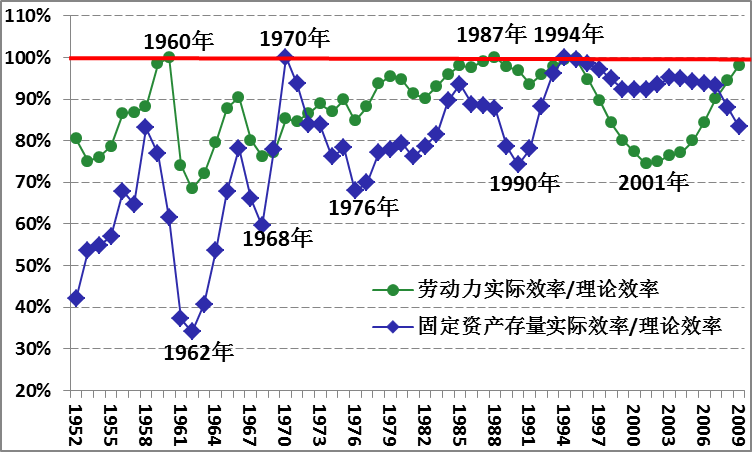

要素运用效率观察

固定资产存量:

“固定资产存量产能边界/固定资产存量”表征生产系统利用固定资产存量这一要素的理论效率,而“国内生产总值/固定资产存量”表征生产系统利用固定资产存量这一要素的实际效率。图4显示了两者自1952年至2009年的演化过程。数据显示,理论效率呈直线下降的趋势。观察实际效率与理论效率的差距,不难看出时政事件的明显影响。

图2.30:固定资产存量的运用效率

就业人数:

“就业人数产能边界/就业人数”表征生产系统利用劳力这一要素的理论效率,而“国内生产总值/就业人数”表征生产系统利用劳力这一要素的实际效率。图5显示了两者自1952年至2009年的演化过程。数据显示,整个1952-2009年间,理论效率一直在提高,而1990年后效率提升加速。观察实际效率与理论效率的差距,同样不难看出时政事件的明显影响。

图2.31:劳力运用效率

两要素运用效率演化:“机器替代人”

图2.30和图2.31分别显示了固定资产存量和就业人数两个要素的理论效率和实际效率。比较两者,一个明显的动态是:固定资产存量的运用效率持续下降,而劳力运用效率持续且加速上升。这演化的背后是人均固定资产存量的上升(见图2.32)。数据显示1970年前,人均固定资产存量在波动中大体维持在原水平上,此后人均固定资产存量大体呈指数函数增长。换而言之,1970年前,固定资产积累速度与就业人数增速大体一致。此后人均固定资产存量大体呈指数函数增长,固定资产存量积累速度远超过就业人数的增速。到2009年人均固定资产存量为1970年的60.85倍。正是资本的高速积累,导致了固定资产存量和就业人数两个要素运用效率的反向演化,这在社会上就表现为“机器替代人”。

图2.32:人均固定资产存量的演化。

综合的生产可能性边界

固定资产存量和就业人数给出了两个生产可能性边界,实际的产出则位于这两个边界之下,因而,两边界的下沿即两要素综合的生产可能性边界。图2.33显示了国内生产总值的时间序列,在对数坐标系上它大体分呈直线分布,可见国内生产总值按时间的指数函数增长。

图2.33:生产可能性边界与国内生产总值

图2.33从生产力的角度显示,1952—2009年间,大体可分解为2个阶段:

第一阶段,1952-1990:

这个阶段中国本质上是一个农业国,而工业主要是中央计划经济体制(虽然改革开始于十一届三中全会,但直到1990年学界还在讨论“计划经济与市场调节相结合”,工业大规模转向市场化是在1990年之后,基本完成市场化是在1994-1998年间)。这样的基本国情带来了两个特征:

其一,劳力是生产的制约性因素,所以实际国内生产总值更接近就业人数限定的生产可能性边界。这阶段的初期中国刚走出近百年的战乱,面临的任务是恢复、重建社会秩序,形成生产体系。战乱不仅造成人口的死伤,还因局势动荡,严重限制了人口的繁衍。因而劳动力不足,从而成为生产的制约性因素。建国初批判马寅初、鼓励生育、解放妇女、直到大跃进时代的“公共食堂”,都是这个时代背景的反应。数据显示,1990年前,总体上实施的是“充分就业”政策,对此,毛泽东称之为“三个人的饭五个人匀着吃”。从生产函数的视角看,就业者的生产效率低下。

其二,在一个农业国的背景下,用计划经济体制发展工业,其各层决策者多来自农业社会,计划体系本身必然要经历学习、探索阶段。尤其在1970年前,这种学习、探索过程导致的效率波动十分明显。1970年后,这波动逐渐收敛,表明了学习、探索过程的成效。从整体上看,80年代固定资产存量和就业人数两者分别限定的生产可能性边界相当接近,实际国内生产总值与生产可能性边界也相当接近。

第二阶段,1990-2009年:

这一阶段与前一阶段最显著的差别是:固定资产存量替代就业人数成了制约性因素,用固定资产存量更能解释国内生产总值。这期间学界讨论的热点是内需、出口、投资“三驾马车”如何拉动增长。数据显示,固定资产存量限定的生产可能性边界制约着产出,从一个侧面反映了这阶段经济增长的特征。

图2.34为两要素的实际效率/理论效率。注意,“实际效率/理论效率”的峰、谷点均对应着重大的时事事件。时事事件反映的是经济关系甚至社会系统的波动,可见单靠要素投入量不足以解释实际产出。

图2.34:两要素的实际效率/理论效率

“技术进步”之惑

主流经济学热衷的所谓“全要素生产率”(TFP:Total Factor Production),其基本思路是:首先用劳力、资本等要素投入量的变化来解释产出的变化,不能用要素投入量变化解释的部分,就解释为“全要素生产率”的变化,即经济系统在技术、组织、活力方面的变化。

李京文在《中、美、日生产率与经济增长研究》中指出:1953——1978年间,我国全要素生产率是负增长,1979——1990年TFP大约以2.53%的速度增长,在平均8.35%的经济增长率中,仅占30.3%。而资本投入的贡献占到了50.97%。

Chow发现1952-1978年,TFP保持不变,即全要素生产率没有提高。1978年以后TFP大约以2.7%的速度增长,在平均9.5%的经济增长率中,仅占28%。而资本投入的贡献占到了62%。

胡鞍钢、郑京海则发现:1978-1984年TFP增长率最高,为7.65%,1996-2001年期间最低。1995-2001年时期中国经济增长主要来源于资本投入,劳动投入低下,无论是资本生产率还是全要素生产率都明显下降,在1996-2001年期间技术进步减缓,技术效率下降。

对“全要素生产率”的热情,来自对“技术进步”的厚望。视技术进步为历史发展的重要动力,用技术水平的差距解释经济发展的差距,这种倾向来自马克思和韦伯,并被学界普遍接受。罗斯托就认为:现代经济完全是借助于科学革命而从现代欧洲起步的。研究西方技术史的林思•小怀特则论断:“欧洲之所以在1500年前后能够跃居全球支配地位,是因为向亚洲挑战的欧洲拥有任何亚洲文明都望尘莫及的工业能力和技术。”(转引自贡德•弗兰克 «白银资本——重视经济全球化中的东方»)。

然而,贡德•弗兰克引证大量事实证明:1500年前,中国、印度、伊斯兰世界的工业能力和技术水平都高于欧洲;欧洲超过东方是在18世纪之后的事。可见用技术水平的差异,不足以解释东西方强弱地位的转换。

尴尬的“全要素生产率”

王英伟、成邦文的测算发现:1992年后,全要素生产率的增长率持续下滑。

“效率优先”长期是我们的基本国策,而计量经济学家们却做出了“全要素生产率”在经济增长中贡献甚小,甚至下降的判断,原因何在?

由于固定资产存量和就业人数两个要素的效率反向演化,使“全要素生产率”处境尴尬。所谓“全要素生产率”在逻辑上是个说不清道不白的概念,具体计算上它只能是单个要素生产率的某种组合,且组合中偏向谁,它就更可能显示谁的演化特征。所以不同的研究者无法达成共识,也没有客观的准则判断结果可信与否。质而言之,“全要素生产率”将生产过程中两类有本质区别的“要素”一锅煮,“全”则全矣,却掩盖了生产力演化过程中最根本的特征――资本与劳动间关系的演化。

再者,用投入解释产出,是生产力研究的思路。生产力发展是一个逐渐积累的演化过程,故生产率变化亦应是一个相对平缓的演化过程。但实际上众多论文中算出的“全要素生产率”在年度间上窜下跳,不可理喻。图2.33、图2.34显示,实际产出中不能用两要素投入解释的部分,与经济波动乃至政治波动高度吻合。主流学界却将它们归之于“全要素生产率”的变化,这是“全要素生产率”的上窜下跳的根源。

由此我们看到了生产函数研究领域的另一个误区:将生产关系领域的现象与生产力领域的现象一锅煮。由此不可能对生产力得出任何客观的认识,但许多论文却据此提出所谓的政策建议,岂非庸医误国?

由生产力研究能看出,我们走的道路一个鲜明的特征是:高强度积累资本,而资本使用效率长期、持续、高速下降。这条道路是生产关系作用于生产力的结果:资本利润极大化要求在初次分配中加大资本利润的分额,而这资本利润源源不断地补充逐利资金,使固定资产投资充裕,固定资产存量加速增长,而受到抑制的工资总额,限制了社会有效需求,从而限制了产出。

走上这条道路的根源在于,握有政、经权势的集团,在张扬自身诉求时,几无边界;而因此受损的集团,无力制衡之。一个长期在企业内部培训中流传的口号,形象地诠释了这一点:“不是工作需要你,是你需要工作!”

将图2.30的时间轴延长,通过趋势线观察“固定资产存量边界/固定资产存量”的走向(图2.35),发现若照既有趋势运行,到2027年资本产出率将降为0。由此唯一能作的判断是:或者在此之前扭转现行趋势,稳定资本产出率,或者整个系统崩溃。

图2.35:固定资产存量运用效率的惯性趋势

6.3 分配效率

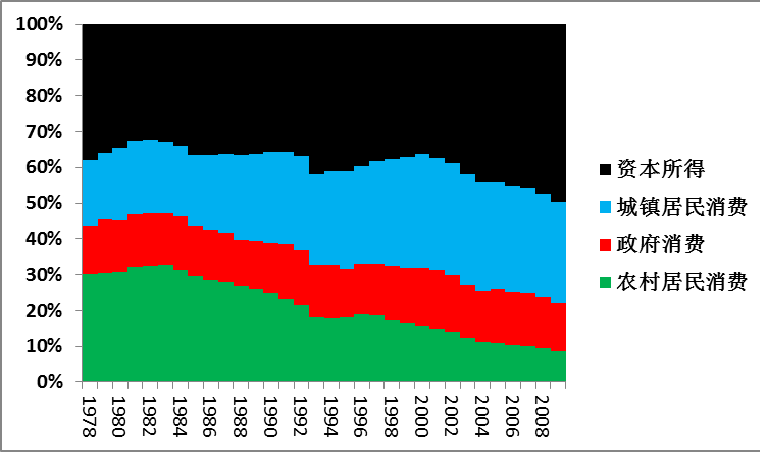

效率问题,既然从整体上找不到答案,不防转向个体;从生产上找不到答案,不防转向分配。历年«中国统计年鉴»提供了支出法国内生产总值数据,告诉我们国内生产总值在政府、城市居民、农村居民和资本拥有者间的分配(见图2.36)

图2.36:支出法国内生产总值结构

数据告诉我们,农村居民的分额从1978年的30.20%降至2009年的8.74%;而资本所得分额从197年的38.10%升至2009年的49.84%。可见从分配的视角,资本拥有者获得了最大的“效率”。城市居民“效率”次之,为之付出代价的,则是农村居民。

资产存量的拥有者分为不同的类型,其中优先了谁的“效率”?第一编第一章1.3节图1.6展示出全国固定资产存量主体构成的演化,显示出30多年来分额增长最大的是“其他”经济体,包括:股份合作、联营、有限责任公司、股份有限公司、私营、其他等主体。2009年已占到全国固定资产存量的43.12%,位居第一。

从1993年开始,“其他经济”开始大发展,德隆系、柯林格尔系之类的上市公司的案例展示,这类主体主要靠侵蚀“国有经济”的份额而发展。在这一阶段获得最高“效率”的是些什么人,举世皆知。

看看脱缰的野马般的公款消费,看看远高于全球各地的奢侈品消费增长速度,到底谁的“效率”优先还不清楚吗?

一定会有智者站出来,指着鳞次栉比的高楼大厦说:“这样明显的事实还不能证明效率的优先吗?”

请记住,如果资本利用效率在下降,一个地方的繁荣一定以更多地方的萧条为代价;财务指标的增长一定是以生态、人文指标的衰落为代价;一个群体的志得意满一定以更大群体的潦倒困顿为代价;歌舞升平的盛世一定以危机四伏的社会矛盾为代价。

我们还需要争论“效率”与“公平”孰应优先吗?

相关文章

「 支持!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅网刊微信公众号