主体社会与知行合一:王阳明学术思维研究

——兼谈中西对话的方法论问题

许光伟

摘 要:在现代场域中,中国人的方法论概念是从“中西学术对话”中逐渐得到彰显的,思维科学是极其重要的一个维度和“互解”通道。在王阳明的著作中,我们欣然看到了《道德经》和《资本论》的“跨时空”相遇。《资本论》的内在写作线索是这么五条:一是写客观史和主观史;二是写“政治经济学批判”在何种意蕴上作为“思维”和“马克思主义学科”的工作规定;三是写科学发生史;四是写马克思主义理论科学体系;五是写马克思主义逻辑科学和知识理论。其中1-4条均与“王阳明心学”在工作线索上内在关联,尤其是它们的出发地(“历史研究”)和落脚点(“理论科学”)具有高度的相关性。这是思维科学研究线索上的中国和马克思的“内在相通”。实际上,从理论科学建设的高度上看,乃是人类认识的一次“再生产”,即通过“中外会通”和各种“思想高地”的比较与综合,建立不同经济形态社会类型的工作对话与思想对话,又以“新时代”为依据,重塑中国社会主义发展的学科范畴。同时按照“经典对话”研究的学术意义来讲,这不啻于是一次更大范围内的经济学理论知识“再生产”:它表明社会主义市场经济必须基于“主体社会”和“客体社会”这两个规定进行“思维取象”,以利于建立对“资本”进行历史扬弃的批判的知识理论。

关键词:王阳明;马克思;政治经济学批判;思维科学;思维形式;知行合一;抽象;具体;方法论

基金项目:2015年教育部人文社会科学研究规划基金项目“《资本论》与中国经济学实践创新研究”(项目号15YJA790073);2017年上海市哲学社会科学研究规划课题“中国共产党百年研究的海外视角”(项目号2017BHC007)。

一、引言:何谓思维科学

在科学性上《资本论》为什么可以算作是马克思作品中最为成熟的一部,对此,人们的说法通常不一。马克思本人较为明确的说法是:“研究必须充分地占有材料,分析它的各种发展形式,探寻这些形式的内在联系。只有这项工作完成以后,现实的运动才能适当地叙述出来。这点一旦做到,材料的生命一旦在观念上反映出来,呈现在我们面前的就好像是一个先验的结构了。” [①] “但是结构,即整个的内部联系是德国科学的辉煌成就,这是单个的德国人完全可以承认的,因为这绝不是他的功绩,而是全民族的功绩。” [②] 换一种明确的表达方式,我们可以说,这就是“思维科学”在历史研究领域内再次得到系统的确认,并以经济范畴的运动方式具象地显现。从而,“研究方法”委实是历史科学领域内的规定和工作术语,而“叙述方法”乃是专指思维科学领域内的用语和用以进一步指导“知识生产”的工作规范。从方法论的唯物主义立场出发,马克思尤其强调了研究对于叙述的工作先导和主体前置作用。由此马克思的工作也整体超出了“资产阶级的沉默”,因为“当资产阶级学者武断地将方法论认定为只是‘为了更好地解释世界’时,已然跌入工具主义之主张,陷入思维单边主义,——从这个单方要求出发,其必然满足于具体思维形式的‘片面真理性’,而寻求思维的非批判性和工作自足性。” [③] 然则,客观逻辑可以说是落在了历史科学的领域内(所谓“认识I”),而主观逻辑则可以说是落在思维科学领域内的(所谓“认识II”),另一方面,欧美意蕴的逻辑学,按照学科功能和现代所观照的意义应当直接归属于“知识论生产”(针对具体思维形式和提供知识工具),形成这样的工作链条关系:认识I(作为“改造世界”的工作意蕴)——认识II(作为“理解世界”的工作意蕴)的意蕴——知识论(作为“解释世界”的工作意蕴),它们整体形成从“认识”到“知识”的人类思维之生产功能。从而,中国人的“行”和“知”的关系被马克思创造性地表述为实践和理论内在性的工作关系,即所谓:“人的思维是否具有客观的真理性,这不是一个理论的问题,而是一个实践的问题。人应该在实践中证明自己思维的真理性,即自己思维的现实性和力量、自己思维的此岸性。关于思维——离开实践的思维——的现实性或非现实性的争论,是一个纯粹经院哲学的问题。” [④]

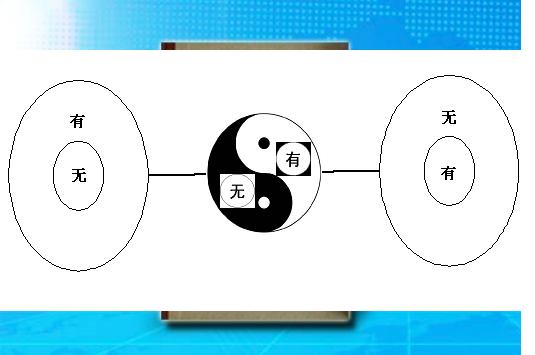

象所固然,思不必至。以下从六册计划与《资本论》的工作推进关系说起,简明起见,我们用一个图例尝试表达“马克思主义思维科学”的伟大诞生:

图1 《资本论》:历史科学和思维科学的工作合一性

图例中,“六册计划”所代表的工作路线既是资本主义社会经济形态的“历史向度”,同时亦是它的“实践向度”,本身由不同方向的学科研究所链接。马克思于历史向度的路线图中取出“资本”独立成就巨著,完成关于资本主义的理论科学建构,意味着资本既是生产关系之社会历史规定,同时亦是生产关系的思维形式之思维对象规定,是对于这个对象社会而言的统一化的客观范畴。可见,理解《资本论》始终从理解《资本论》标题结构的工作关系开始,而这种结构本质上反映的是六册计划与《资本论》的具体工作关系,马克思的理论研究实践可以说梳理了“研究”和“叙述”内在联系的逻辑理路,是把两者的工作关系具象化了。《资本论》不是对“六册计划”的背离或超越,乃是一种工作升华和理论科学的沉淀。

同时需要注意到,《资本论》来到中国后,始终亦面临和“中国”深度结合的问题。从学科建设的角度看,其必然求得和中华经典进行“理解上的贯通”,——所谓古今贯通的问题,实际上又必然涉及水平横轴的“百科融汇”和理解范围上的“中外会通”。深层次看,这是对思维形式对象进行“整体史”意蕴的考察,是基于思维科学寻找中国和马克思的“内在连通”。归根结底,这是历史认识“再出发”意蕴之深度理解《资本论》的研究议题。扼要而言,是认识到:《资本论》主标题冠名以独立的“论资本”,是彰明研究结构的综合性,是历史科学规定性与思维科学规定性的合一,然则副标题以“政治经济学批判”为命名规范,表明这是一个思维科学之阐述结构与建制的同时性过程。所谓的“《资本论》学”的学科深意即在于:基于历史对话高度,从“中外经典会通”中耙梳用以指导人类认识生产的一般思维规律。简洁地说,《资本论》是遵循副标题工作线索对主题所指向的历史进行书写的,对象规定的思维形式体现在政治经济学批判路线上,这一行程可归纳为两句话:以资本思维形式写资本主义历史,以副标题写资本思维科学。所谓思维科学即是将对象建立为思维形式对象规定的客观过程,是与之相关的一系列工作规范的总称。诚如文学是关于生活的语言,文学的思维就是生活逻辑,生活是文学的历史,所以,思维形式所起的作用就是连通历史和生活、连通生活和语言,完成“认识”到“知识”的工作切换,以此指导学科研究的具体逻辑形成,在对象规定和具体逻辑之间建立工作联系。马克思主义思维科学总体上是要求建立自然形式和社会形式的总体工作联系,从而是要求思维形式在对象规定上与自然形式和社会形式的分别的“保持一致性”,达到认识行动的客观性和总体性。一言以蔽之,按照这个总要求,进行思维科学阐述必要有一个“以太范畴”统领一切,作为“抽象的一”,抽象和具体地表征所要表达的社会系统的“客观之有”;所谓:“在第一条道路上,完整的表象蒸发为抽象的规定;在第二条道路上,抽象的规定在思维行程中导致具体的再现。” [⑤] 这个范畴在马克思《资本论》中分别是“价值”和“资本”,分别对应商品社会(以客体为标准的财产关系社会)的两个不同的基本经济形态,而对于资产阶级社会而言,“资本”则是作为“普照之光”的对象规定的思维形式。 [⑥] 在王阳明的“心学”那里,心的术语规定替换了上述二者,但它不是关于商品社会的思维形式,是王阳明试图用来表征以主体为标准的身份关系社会的“对象规定”;在他看来,在这样的理想态的社会系统中,心,既是社会关系的标准,同时亦是对社会关系的基本表达与行动诉求。这样看,仿佛是截然的两分:以客体为统治的社会(客体社会)是以“经济学”的名义来考察对象规定的思维形式,而以主体为统治的社会(主体社会)则是以其他学科(如政治学、伦理学)的名义来履行同样的这一职能。其实,马克思并没有做这样的硬性的两分,而把心的思维对象(规定)和价值、资本合而为一了,例如“竞争”和“阶级斗争”等等的主体行动均包含于“以太的规定”中。

然则,通过王阳明和马克思的“对话”研究可以发现,《资本论》所运用的“政治经济学批判”学科规范也正是王阳明学说所遵循的工作线索,表现在“范畴的相通”(知和行)、“思维的相通”(抽象和具体)以及“逻辑的相通”(行动和批判)等方面。核心的认知线索是,支撑王阳明心学的工作理路即心物合一、心理合一、知行合一,恰恰反映的是思维范畴“抽象和具体”的多重规定的统一,而这无一例外地在《资本论》中寻找到了根据,得到了证明。如此才能明白:“与古代西方人以语言-逻辑为核心而不断展开‘因果’推理、‘逻辑’演绎的‘逻格斯中心主义’不同,古代中国人习惯于将客观事物和社会生活放在‘阴阳’‘五行’的思维模式和理论框架中加以理解和论证。” [⑦] 其中蕴藏巨大的方法论价值与意义,集中于一点即是:政治经济学批判范畴应更多基于广义视角和中西“学术对话”层面来掌握和理解,与之相适应,学科思考的维度在高度上必须提升到与“思维科学”共建之平台。

二、王阳明的学术批判范畴:从知行合一说起

“知行合一”是诠释王阳明一生经历和学说体系的一个理解上的制高点。我们从对这一“理解高点”进行思想领域的学理化阐释开始。但它往往被涂抹上“神秘性”,就连王阳明本人也毫不例外地在不同场合被蒙上学术尘垢。盖因王阳明未被作为实践家、行动者,而被直接归为“哲学家”。“哲学家们只是用不同的方式解释世界,而问题在于改变世界。”这是以哲解道、以哲解儒的通行流弊。 [⑧] 然则,王阳明对“人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允执厥中”的解释是,“道心者,率性之谓,而未杂于人。无声无臭,至微而显,诚之源也。人心,则杂于人而危矣,伪之端矣。见孺子之入井而恻隐,率性之道也;从而内交于其父母焉,要誉于乡党焉,则人心矣。饥而食,渴而饮,率性之道也;从而极滋味之美焉,恣口腹之饕焉,则人心矣。惟一者,一于道心也。惟精者,虑道心之不一,而或二之以人心也。道无不中,一于道心而不息,是谓‘允执厥中’矣。” [⑨] 此是行动路线,强调“行是知的工夫”;人心,主观之谓也,道心,客观之谓也,此主客观统一的行动诉求。王阳明把之称为作为“圣人之学”的“心学”,视以上十六字为“心学之源”。

又《徐爱跋》有曰:“先生之学为孔门嫡传”,可去“旧说”之溺惑,劝导亲身之实践,“如说‘格物是诚意的工夫,明善是诚身的工夫’,穷理是尽性的工夫,道问学是尊德性的工夫,博文是约礼的工夫,惟精是惟一的工夫。” [⑩] 活脱脱的把“行是知的工夫”给淋漓尽致化了。在儒家的体系内,所谓“格物”、“明善”、“穷理”、“道问学”(即读书)、“博文”、“惟精”,皆可看成一脉相承的“行动”(探求的行动);而之相反,“诚意”、“诚身”、“尽性”、“尊德性”、“约礼”、“惟一”,皆可看成“知识”(是什么的“知识规范”)。由此在认识观与知识生产上,可媲美于《资本论》“批判是抽象的工夫”的路线。反过来,如果以行动主义路线——王阳明给出的最好的答案是“知是行的主意,行是知的工夫;知是行之始,行是知之成”——把握知识系统中的“抽象”和“具体”关系,则形式逻辑的概念运动的假象就会被有效解除,因为“抽象”之于“具体”的实践化路线恰恰是批判的规定性,而不是知识解释的规定性。例如著名的价值和价格关系,中间的理解必须加上一个“批判行动”:从“批判的知识理论”的构造看,“知是行的主意,行是知的工夫”,从而,价值就意味着批判行动的开始,而到了价格这个地方,“价值(形式)”(价值体)的总概念在意义上才能够通达透明,完全为读者所掌握。这实际上就是马克思在《资本论》第三卷第五十章想要表达的结论:“很清楚,价值的概念在这里完全消失了。” [11] 于是,“所有这些经验,都证实了由于各个价值组成部分具有独立的颠倒的形式而引起的假象,好像决定商品价值的,只是工资,或工资加上利润。只要在工资上产生了这样的假象,似乎劳动的价格和由劳动创造的价值是一致的,那么,不言而喻,就利润和地租来说,这样的假象也会产生。因此,利润和地租的价格即它们的货币表现的调节,就必然和劳动以及由劳动创造的价值无关。” [12] 但是,“一句话,竞争必须说明经济学家所不理解的一切东西,其实正好相反,经济学家必须说明竞争。”“这样,只有一个办法,就是把利润率,从而利润,解释为一个以无法理解的方式决定的加价,它被加到在此之前已经由工资决定的商品价格上去。竞争告诉我们的惟一的一点是,这个利润率必须是一个已定的量。而我们在说一般利润率和利润的‘必要价格’之前,就已经知道这一点了。” [13] 从中能够真正发掘出的规定,就是“价值行动”,换言之,也就是行动规定性的创生,行动促使了知识的生产——从“行之始”到“知之成”。

这种行动本位的知识生产所贯彻者,其实就是“社会主观批判”。它把知识系统看作经由“批判行动”的生成,从而在构造上,必须取“实践化路线”。整体看,这就是马克思的《资本论》必须以“政治经济学批判”为主线来安排理论建构与知识生产的动因所在,盖因为了消除“知识自足性”的状态,必须以彻底的行动路线来撬动,在工作上必须倚仗“行动本位”(对应今天我们所说的“实践工作本位”)。行动是批判的始源规定。王阳明在知识生产上所抓住者恰好是这个“始源的规定”。然则,王阳明之被误识为“中国最大的主观唯心主义者”,在于认为:“王守仁否认事物的客观性,反对探求事物的客观规律,专讲反省内求,主张‘向内寻求’,‘从自己心上体认’。” [14] 其实,这应该算是一个莫大的误会。王阳明并不主张“存在即是被主观所感知”,而试图去否认事物的存在的客观性,即王阳明这里并没有“唯物主义”和“唯心主义”路线斗争的问题,而只是从行动主义的角度或者说认知路线上去把握与诠释“心”的范畴及其全体规定性。盖因旧的唯物主义普遍坚持包括人的所有存在都源生或决定于一定的“必然性存在”(神秘的物),如日、月、水、火等等(典型的如中国五行),但是人性不同物性,于是为了阐述人性,必须对照“人”来设计设定物,赋予物一定的人性内涵,进而通过“唯心设定的物性”来解释人性(如理学的格“物”的事理说),因此,陷入唯心主义。 [15] 但这种设定行动在历史发展的局限条件下,也只有唯心主义才能做到如此。“因此,和唯物主义相反,能动的方面却被唯心主义抽象地发展了,当然,唯心主义是不知道现实的、感性的活动本身的。” [16]

纵观王阳明的一生,他的行是实践生活中的“实实在在的活动”,一生做了三件大事情:“立言”、“立德”、“立功”,可以说,王阳明是时代的践行者。关于理论研究行为,也需要看到它的时代的进步性和必然性,即“王阳明不仅看到了明朝的学术弊端,而且要积极地克服这种弊端。他对战国时期的孟子,南宋的陆九渊、朱熹等人的学说进行了对比研究,并对他们的学说进行了批判的吸收。孟子、陆九渊、朱熹都是儒学的圣人,是王阳明的榜样,也是王阳明需要超越的对象。” [17] 所以,我们应该有这样的体识:王阳明所指的心恰恰不是主观意识取向(这仅仅是它的行动的规定),它的客观的象,恰恰是王阳明自己所说的“盖圣人之学无人己,无内外,一天地万物以为心”,从而,这个心是从“行”当中提炼出来的“圣人之心”——期望人人成为“圣人”的行动之决心!而所谓:“心学何由而复明乎!夫禅之学与圣人之学,皆求尽其心也,亦相去毫厘耳。圣人之求尽其心也,以天地万物为一体也。”而在行动路线上,它强调的是,“吾之父子亲矣,而天下有未亲者焉,吾心未尽也;吾之君臣义矣,而天下有未义者焉,吾心未尽也;吾之夫妇别矣,长幼序矣,朋友信矣,而天下有未别、未序、未信者焉,吾心未尽也;吾之一家饱暖逸乐矣,而天下有未饱暖逸乐者焉,其能以亲乎?义乎?别、序、信乎?吾心未尽也。” [18] 这恰恰应验了马克思的那个著名的理论是否“唯心”的判断:“全部社会生活在本质上是实践的。凡是把理论引向神秘主义的神秘东西,都能在人的实践中以及对这个实践的理解中得到合理的解决。” [19]

从上述判断出发,我们有理由认为,王阳明不独是行动主义者,不独是按照现代标准看待的“唯心主义者”,而是两者的有机合成;如果说中国的唯物主义,是在行动主义的历史地基生长起来的,那么,以现代视域作为考察标准与要求的“中国古代唯心主义”的产生,亦同样如此。同时,应当注意到王阳明的学说恰恰体现行动主义之于唯心主义的“掌控性”,——因为与黑格尔不同,他决没有陷入“思维的神秘”,相反,尤其注重“思想高地”(对象规定的思维形式)的工作发掘与阐述,从而,为可能的“社会唯物主义”建构铺平了中国方向的道路。关于这一点,王阳明自己说得更加地分明:“此须识我立言宗旨。今人学问,只因知行分作两件。故有一念发动,虽是不善,然却未曾行,便不去禁止。我今说个知行合一,正要人晓得一念发动处,便即是行了。发动处有不善,就将这不善的念克倒了。须要彻根彻底,不使那一念不善潜伏在胸中。此是我立言宗旨。” [20]

三、理解心外无理、心即理维度的心理合一

王阳明的思想高地始终是主体社会的统一化秩序构建的行动范畴——心。有一种观点:“王阳明在龙场先是悟出了‘万物之理皆在吾性之中’,也即‘心即理说’,然后才提出了‘知行合一’说,但他真正完善‘知行合一’说,却是在晚年。”亦因此,“和王阳明壮年时期的‘知行论’比较起来,‘知行合一’的主旨更加清晰,精神也更加明确。与其把王阳明晚年对‘知’与‘行’的阐释称为‘知行合一’,不如称作‘知行一体’更为恰当。”盖因“王阳明的‘知行论’之所以会发展到这一程度,主要是因为他在晚年,确立了‘心即理’的本体就是‘良知’的缘故。” [21] 其实,王阳明贯彻的是“抽象和具体的合一”,即统一行动的阴阳观。 [22] 所以,他晚年倾向于将道本体(道心)直接说成了“致良知”。“‘天命之谓性’,命即是性。‘率性之谓道’,性即是道;‘修道之谓教’,道即是教。问:‘如何道即是教?’曰:‘道即是良知。’” [23] 这样,就把“教化”行动化了,汇融在实践领域里了。

在历史研究领域,不可否认,无论心学还是理学都秉持唯心主义的认知路线,但有一个根本的分歧:“朱熹认为,阴阳是形而下的,理才是形而上的;陆九渊则认为阴阳就是形而上的。”究其中争执的实质所在,乃是:“朱分别‘形上’、‘形下’,以为有两个世界,陆则只承认一个世界,即心的世界。” [24] 朱陆的争执是一种路线的对立,但在王阳明这里发展的是一种“行动统合观”。在科学研究上,王阳明之所以更加认同陆九渊,是因为王阳明对“行动规定”的塑造,立足的是“心”,这个是中国思维科学之本。换言之,与朱熹沿着“取物比象”路线的刻画“阶级天理”的主张不同,王阳明专治以刻画“阶级之心”。所以,王阳明不是以思维制造“对象”,而是以思维创制封建社会科学的“研究对象”。所以,“他提出‘知行合一’是要找到一个救天下之病的方法。” [25] 余英时称之为“儒学内部仍然有它自己独特的知识问题。”而专门在《论戴震和章学诚》一书中提及:王阳明一生基本上都处在和朱熹学说奋斗之中,“他心中最大问题之一还是如何对待知识,如何处理知识?”因为,“朱子论‘格物致知’虽然以‘尊德性’为最后的归宿,但已显然接触到了客观认知的问题。王阳明在龙场顿悟以前也一直是在与朱子的格物说奋斗,他的龙场之悟便起于对《大学》格物致知之旨发生了新解,所谓‘圣人之道,吾性自足,向之求理于事物者悟也。’足见在此之前阳明也认为‘格物’离不开对外在事物的客观知解。” [26]

所谓心外无理这个“心”,应作为“主体社会”解。因为无独有偶,马克思在谈到科学研究的对象的确立时候,也是这么说的,“实在主体仍然是在头脑之外保持着它的独立性;只要这个头脑还仅仅是思辨地、理论地活动着。因此,就是在理论方法上,主体,即社会,也必须始终作为前提浮现在表象面前。”马克思用“主体”诠释社会的认知规定性,强调:“这个头脑用它所专有的方式掌握世界,而这种方式是不同于对于世界的艺术精神的,宗教精神的,实践精神的掌握的。” [27]

然则,王阳明对朱熹的格物说做出的批评是:“朱子所谓格物云者,在即物而穷其理也。即物穷理是就事事物物上,求其所谓定理者也,是以吾心而求理于事事物物之中,析心与理为二矣。”王阳明提出,天理是不须“格”的,而“事事物物皆得其理者,格物也。” [28] 这里,王阳明实际上是展开了“格者”(行动主义)和“物者”(唯物主义)的历史对话,而统之以“心”,所谓“心之官则思”,以此建立以整体封建官僚社会为客观对象的对“思维科学”的能动思考。在马克思主义者看来,真正能够“存史”的伟大的著述和思想一定是在科学的世界观指导下得以完成的,例如马克思的《资本论》就是“唯物史观和科学研究的完美结合与统一”。那么,王阳明的论著为什么同样能够“存史”呢?在于王阳明能够认识到人文社会学科领域内的作品一定是“史书规定”与“思维科学”的有机统一,二者不能须臾偏离。“爱曰:‘先儒论六经,以《春秋》为史。史专记事,恐与五经事体终或稍异。’”“先生曰:‘以事言谓之史,以道言谓之经。事即道,道即事。《春秋》亦经,《五经》亦史。《易》是包牺氏(伏羲)之史,《书》是尧舜以下史,《礼》《乐》是三代史。其事同,其道同,安有所谓异?’” [29] 它和章学诚“六经皆史”的区别在于从中离析出了《诗经》,王阳明坚持不认可《诗经》是孔门经典。盖因“他所说的‘五经皆史’要从其良知天理学说来理解”,盖因“对经史之关系和地位定位不同”,“对阳明来说,虽然说道事合一、经史合一,但道和经乃是万物精华和核心所在,是具有优先性的”,“所以,尽管阳明说‘五经皆史’、道即是事,但经和道之优先性还是明确的。史或事是从更高的道化生而来,道不是由事所生。从第一层的本源之道(良知天理)看,是道化生了气或事物;从第二层的道(人心良知)来看,人心良知乃万物之心,它拥有万物之知识,会对万物进行合理的安排,使其符合良知天理。道之优先性是明显的。” [30]

归根结底,在王阳明看来,“《六经》者,吾心之记籍也。”所以他说,“圣人作经,固无非是此意,然又不必泥着文句。” [31] 在这里,我们必须回到“关系的哲学”。“没有人否认,事物是因为与其他事物之间的时空联系而出现并发挥作用的,这些事物就包括把人看作是一个肉体和社会需要的生物。把事物作为关系来考察,仅仅是为了使事物本身存在的这种相互依存成为——正如我们在马克思处理社会要素时所看到的那样——其内在的一部分。” [32] 然而,“马克思拒绝承认观念的独立发展的更为重要的影响之一是,整体概念在其所表征的系统中不再起作用,而它在绝对观念的形式中为黑格尔充当了其独特表达方式的源泉。整体仍然是所有关系的总和而且在每一个关系中都有所呈现,但是,作为一个独特的概念,在说明诸多关系中的某个关系时,整体没什么用。细究之,现实世界太复杂、太分散、太不清晰了,以至于在解释现实世界中的某个具体事件时它并不能提供多少帮助。”相应地,“一个结果就是,黑格尔给出种类繁多的术语,试图在其中把握整体——‘绝对观念’、‘精神’、‘上帝’、‘一般’、‘真理’,而马克思没有给出任何术语(除非我们选择按照这种思路来认识和‘历史’)。”于是很显然,“个体自身被降到了只具有被动性,唯一的例外是他或她参与考量了对准确说来属于世界精神的理解。” [33] 这种内在关系哲学指示的是如何有效抽象的问题。显然,第一,它要面对的是成熟态的系统(如纯然德态的系统);第二,它要有确定的可社会操作的思维形式。马克思称之为“抽象力的问题”。“在研究经济范畴的发展时,正如在研究任何历史科学、社会科学时一样,应当时刻把握住:无论在现实中或在头脑中,主体——这里是现代资产阶级社会——都是既定的;因而范畴表现这个一定社会即这个主体的存在形式、存在规定,常常只是个别的侧面;因此,这个一定社会在科学上也决不是在把它当作这样一个社会来谈论的时候才开始存在的。这必须把握住,因为这对于分篇直接具有决定的意义。” [34]

王阳明生活的年代正值封建官僚社会处于内忧外患极其严重的发展阶段,可谓“大一统的统一秩序”正在江河日下,亟待重建秩序纲常,重塑社会行为规范。简言之,这是一个“封建秩序与理论”面临大重构的时代,例如说,出现“礼制儒学和心性儒学”双向度的共生格局。 [35] 在此情势下,为了拥有广泛的群众基础,王阳明适应时代发展需要提出“致良知”的救世之策,在理论图型建构上委实是使传统的“道”和“德”的范畴进一步合流,并实践化和具象态。具体而言,就是将“象”(系统)的实体结构表述由“道-德”一体扩展为“格者→物者→致良知”的行知路线;扼要而言,前者指示行动以“心的标准”的生成,中者指示“心及物”及至“心驭万物”,后者指示“合秩序的普遍行动(发生)”。这是抽象和具体的高度统一,亦是《道德经》“无”和“有”范畴在社会行动逻辑上的有机统一。由于这个结构在认识上是社会主观统一的,遂只能以“心”统一表述之。“理也者,心之条理。”从而,生成了“圣人之心”意义上的“客观思维结构”。 [36] 对王阳明来说,这个思维结构对维护封建官僚秩序来说,又必然是总体的,是尽量避免共同体进一步“异化”的强大思想武器,它旨在说明的是阶级之心的“本质”,即阶级行动之道和阶级行动之德。所以说“心外无理”,理一定是在心的秩序中得以建构的。有人攻击说这个理是封建道德观念,而王阳明这么做是企图使之成为人们心中固有的先验的意识。姑且不论此种说法是否有根据以及是否合乎王阳明本人的真实看法,就问题实质而言,乃是误解了“理在心内”的主旨意象。理的象,乃是客观思维。所谓客观思维,又一定是在主体社会范围内能够把握到和能够客观反映出来的思维活动形式,所以对封建官僚社会的秩序而言,唯一的界定只能是“心即理”。盖因这里求的就是“圣人之学”,因此,“‘心即理’一语,实为王学骊珠。惟其谓心即理,故节文度数,皆出于心,不待外求,心本明即知不尽;亦惟其谓心即理,故是非善恶,皆验诸心;隐微之地有亏,虽有惊天动地之功,犹不免于不仁之归也。” [37] 印证了《道德经》的说法:天地不仁,以万物为刍狗;圣人不仁,以百姓为刍狗。王阳明超出程朱理学的一个根本之处即在于将“问题意识”提升到学科建设的高度上来考量,即着眼于封建官僚秩序的“再生产”层面来“取象”认识,而绝不是就事论事,乃是根本着眼于传统社会“事的科学”之统一构建。

在实践的场域,因应“事的对象”,范畴需要“人格化”;而在理论场域,也就是在研究对象范畴上,范畴是“去人格化”的,因为它需要追求“概念为真”(即《道德经》所言的“可名”)。从这一认识立场出发,王阳明所运用的术语或者说范畴皆奔着一个共同的目的:求主客观之内在统一,而这恰恰也是政治经济学批判范畴的“工作真谛”。王阳明的学说兼容道学和儒学,从而推进了中国官僚社会在人文社会学科领域的科学研究高度,成为《道德经》之后的又一座科学高峰。作为时代践行者,它的目的只有一条:实现“行在知中”,相应“理在心中”(理和心合、心和理合)。据之,我们要问王阳明的心学之路是伦理学吗?知行合一是伦理学吗?同样的追问来自这里:“存在马克思伦理学吗?”“马克思想要解释为什么资本主义经济、政治和意识形态表现出这样的形式,想要解释人们对特殊阶级成员的利益一般持什么态度。但是,当他自己赞成或谴责某件事情,或者当他从必须采取的立场出发作结论时,他绝不会超出其中包含的关系。其他像斯宾诺莎、莱布尼茨、黑格尔、狄慈根等认可内在关系哲学的思想家同样也否认事实-价值区分;要想加入到这一哲学传统之中,任何价值判断必须被认为与人们所认识的事物具有内在联系,因此作为对所有事物的一种表达,这就让它变得既是可能的,又是必然的。在这种情况下,‘马克思伦理学’显然就是一个错误的名称,因为这让马克思与后来的‘马克思主义者’对立起来了。” [38]

四、理解心外无物、万物一体维度的心物合一

天人合一是“中国版的历史科学与思维科学的合一”,思维形式体现于知行合一。然则在实质规定上,王阳明的“心物合一”反映的是“天人合一”观照下的行动主义诉求;即只有作为行动一元主义论者,而后才能够成功地“思维取象”,直至被视为“唯心主义一元论者”(转“至物致知”为“正物致知”)。究其中之理,须由“主体批判”之上寻找根据。王阳明强调:“心者,身之主也”,“言‘格物’,则必兼举致知、诚意、正心,而后其功始备而密。” [39] 所以对主体来说,“知之真切笃实即是行,行之明觉精察处即是知。”“此后世所以有‘专求本心,遂遗物理’之患,正由不知心即理耳。” [40]

对象→研究对象,这个路线是“取象”行动的根本性规定,王阳明的学说亦不例外。但囿于不能克服历史观上的唯心主义,如上指出,王阳明往往采用了颠倒的表述,如说“万物一体”的本体是“心即理”,而“心即理”的本体即“致良知”。但这仍然是行动路线的求“心之理”。“‘专求本心,遂遗物理’,此盖失其本心者也。夫物理不外于吾心,外吾心而求物理,无物理矣;遗物理而求吾心,吾心又何物邪?” [41] 这和马克思沿着客观批判路线求“思之维”的路径相类似,但旨趣迥异。在马克思的探索行程中,“抽象和具体”最初被作为“主观思维活动形式”,即“很显然,劳动二重性在术语上来自于黑格尔的思想,在内涵逻辑上则来自于商品生产的历史, 是‘历史的思想’。”而后通过“个别”上升到“一般”的客观取象,马克思开始把握住资本抽象和具体的逻辑工作安排;在这个阶段上,值得注意的一点是,“‘六册计划’显然没有排除‘五篇结构设想’。其中最为重要的一点是:马克思想利用‘第一分册’实现对价值的较为‘纯净化的’阐述。在这里,马克思试图全部克服李嘉图的错误, 实现在‘资产阶级古典经济学的最彻底的阐述’地基上的前进。”然后再利用上述过程形成的思维与逻辑架构,将发生运动环节的“具体→抽象”和批判认识环节的“抽象→具体”实现了“有机对接”,“故此,《资本论》理论结构形式(作为‘大写字母的资本逻辑’)的叙述起点不断地漂移、改动,变化轨迹锁定为:生产方式→价值→商品。”最后,马克思确定体现在商品中劳动的“二重性”的科学表述形式:具体劳动和抽象劳动,亦即,“具体劳动、抽象劳动的意义对接显然是为了建立‘商品批判’,从历史(对象)到二重性规定的行程使研究工作落实为‘批判’,这就是‘历史辩证法’。” [42]

我们可以进一步对比一下王阳明的“心象结构”和《资本论》界定的研究对象结构。共同点:二者都可看成是“道和德”范畴的某种转化意义上的形态具象。 [43] 不同点:马克思以研究对象把握的是主体社会的“历史对象”,用和中国心学对应的术语表达就是提出“吾心即生产关系”;但是,王阳明在这一路线上贯彻的是心学唯心主义的主张,他沿着陆九渊的路子更向前推进,主张主体社会的对象即“吾心即万物”(万物一体),以暗合陆九渊的“吾心即宇宙”。“前文已述,王阳明在龙场顿悟时得出‘心即理’的结论,所以才得以创立‘知行合一’说。但是,陆九渊也是提倡‘心即理’的,为什么他没能提出‘知行合一’说呢?这是因为陆九渊的‘心即理’,虽然也提倡‘尊德性’,但他对于《大学》中‘格物致知’的解释没能逃脱传统的束缚。与陆九渊不同的是,王阳明对‘格物致知’的解释是彻底的‘唯心论’,他明确指出‘心即物’。” [44] 在王阳明的体系里,物者是向着“心”前进的,心即理,以性为体,理乃是“思之维”,这样汇集齐整了的因素就共同奔向了“致良知”,构成致良知(封建官僚社会秩序本体)的“善行”。

这样,阶级观仍然被掩饰了,无数的个人的主观行动替换了阶级结构的历史实存性的研究,但王阳明毕竟成功地掌握住叙述方法,使“主知的工夫”转换为“主行的工夫”。生产方式→生产关系的道(运动),王阳明对应的是“格者→物者”;相应,生产关系→交往关系的德(运行),在王阳明这里则对应的是“物者→致良知”。 [45] 马克思用“抽象力”努力把握生产关系对象之社会历史系统的象,王阳明用“心”托出了“物者”(万物一体),从而强调的是“心即物”(心外无物)的社会心象。这种“心物合一”对象观的进一步发展就是“心物一元”的认识论。所谓:解决物的问题,从心的角度去思考;解决心的问题,从物的角度去突破。换言之,在自然科学研究上,王阳明同样持有一种“一体一元”的观点,毫无疑问,王阳明是唯物唯心的一体一元论者。这实际上就是“心的实践”和“物的实践”的合而为一观。这进一步验证对“主体社会的理解”需要走出哲学,更多采取“以道解哲、以儒释哲”的诠释立场。“诠释不是主体对客体的认识关系,也不是主体与主体之间的对话交流,而是主体与本体的关系。”故此,“中国传统的本体、主体亲和同一性虽然比西方人神相隔的‘本体’主体化优越,但这一优势却从相反方向成为本体诠释学的缺陷:‘主体’本体化而可能导致的本体被主体化而不再是本体。”“被牟宗三诠释强化的思孟陆王心学,正宗突出代表着人文主体化的本体诠释学。”“后者固然是主体性顺命境界,但还包含着对主体限定性的觉悟,这代表着中国传统信仰精神中主体与本体相区分的最深境界。”但是,“由此发生的重大问题是,扩张为本体的主体诠释何以保证‘自作主宰’的主体不是僭越性伪‘本体’?” [46] 出路仍然可能是“工夫所至,即是本体”,即以物质客观性的存续为本体,以行动的客观和总体性的存续为主体。

也因此,它在工作内涵上的历史指向性以及可能具有更多的方法论意义也许基于此:“劳动二重性学说自然是对唯识学‘心物一元论’的唯物主义匡正,是变一元二面为一元二重。说历史存在现象是‘心’‘物’一元,在于指明物是具体存在,心是抽象存在,即变动不居的发展事物是具体性和抽象性的统一;其中,‘心’乃是实质,‘物’乃实质规定的肉体之躯。商品的唯物主义的一元实为劳动,价值实为商品社会的‘人心’。而唯‘心’者——并非哲学观意义的唯心主义者——观之伦理的因素,则马克思视为社会发展内容的历史实体。一言以蔽之,价值乃是众心所指,乃是人心所向。” [47]

五、再谈心物合一、心理合一、知行合一的方法论意义

天人合一是中国人的行动方式和思考方式。“天人合一的辩证法”乃是《道德经》首章所讨论的对象,就本文所涉及的论题,它委实关切的是“行动”(道)和“范畴”(名)的阴阳合一的辩证法问题。所谓“两者同出”,是言知行同体,浑然同一,皆出乎道;所谓“异名同谓之玄”,是言“阴阳”;所谓“玄之又玄,众妙之门”,犹如马克思强调的劳动二重性乃是“政治经济学理解之枢纽”。然则,从中可以看出《道德经》和《资本论》的首章在设计思想上确实具有很大程度的“逻辑同构性”。

以“无”为常,欲以观“运动之妙”。对象规定范围内包含的历史运动是“具体(运动)→抽象(构造)”,构成《道德经》所言:天下万物生于“有”,“有”生于“无”。很显然,“具体存在——抽象存在”在运动结果不可能生成物质上的“心的结构”,而只能是产生出“心”能够把握的认识客体——主体社会。所以,研究对象只能是对象与思维统一的“行动”。全部的过程可以写成这样的历史行动路线:客体(对象)积极融入主体,构造自身为“实践对象”;这就是“主体的创世”。 [48] 可在思维看来,这是“客体”被主体所摄入,从而,达到的对象根本上是客体与主体之间实现的能动结合。继之,以“有”为常,欲以观“构造之徼”。仿造上述说法,研究对象乃是思维(主体)和对象本身的能动结合(思维被对象能动地摄入体内)。亦就是说,借助思维主体,对象变“研究对象”,这就是“科学研究的创生”。客体变出主体(依靠“客观批判”的行动),主体变出思维,对象变出研究对象,从而,思维世界的规定(和客观世界契合的思想系统)才真正成行;作为行成系统,它试图主宰世界的运行,进而生成主观世界与客观世界“相生相克”的实践张力,但也同时衍生了客观历史世界的生生不息和无穷的知识图像。这个对象始终是这个实践的对象,所以,出发点毋庸置疑是实践本身。应根据这个原则,重新祖述王阳明学说中蕴含的方法论意义。

它不是一个逻辑知识的描述,却是对“思维的统一结构”的一个描绘。把“主体社会”作为一个科学研究上的对象(即“思维之象”)来确定和把握,这是王阳明超出朱熹的地方。故此,在对象的演化路线上,王阳明肯定的是“自然之物”转向“社会之物”。“‘物’也不再是简单外在于知觉心的具体事物,而是相对于道德本心,是与人的道德实践相即不离的意向性存在,皆称其为‘物’。由此心物关系从人们日常习惯理解的认知关系转变为‘心’对‘物’之存在意义不断开显的意义结构。” [49] “阳明提出或建立‘心外无物’的原理,概括地说,通过三个环节作为中介,一是以物指事;二是从心上说事,即从主体方面定义事;三是通过意与物的关系建构起心外无物的心物论。” [50] 所谓:知者意之体,物者意之用,意之所在便是物。王阳明的心学所着力打造的就是“意之所在便是物”(物即是事)的哲学出发点,使之化为心的材料,但王阳明不否认外在具体事物的客观实在性。“心外无物”并非一个认识论命题,而是具有内涵丰富深刻的实践论命题。“正是在这种意义上,王阳明侧重从心上说物,声称‘心外无物’。于是,心也就不是什么现成的东西:‘心不是一块血肉,凡知觉处便是心’,‘所谓汝心,却是那能视听言动的’。能不离所,所不离能,即能即所,能所互生,心物也就在这一循环结构中相互争斗相互转让而复生了。” [51]

从“物的科学”对“事的科学”转化为起步,王阳明主张的认识论是迥异于自然科学的。这样,在王阳明看来,“心物合一”乃是社会科学的直接出发点,心物合一就是生产关系的“中国表达”(思维形式I)。心,是统一的中国主体社会的思维范畴。“这里的‘物’主要指‘事’,即构成人类社会实践的政治活动、道德活动、教育活动等等。” [52] “大体说来,王阳明论心物关系有三个层次:一是心物循环论,将一切有关心物关系的‘自然观点’悬置。二是行为工夫论,以事为物,消心物于不‘积’之实行。三是生存本体论,于‘感应之几’处为前二说建立最后之根基。无疑,在这三层次中,生存本体是根,无它即无前二者。但行为工夫却是王阳明的‘立言宗旨’,即讲学目的之所在,因而也就成为重中之重了。” [53] 应无所住,而生其心;由物演(行动)通达心演(图式),但同时保证了“心外无物”,所以心物必须合一,这从行动本位上规范了存在范畴——它们是历史的“运动的合一”。

桥梁就是“感通”。既无离心之物,也无离物之心,训物为“事”,那“意之所在”背后立着的便是心的实践范畴了。在研究对象层次,“心”从“心物合一”关系中独立出来,成为天人合一的单独化的主体抽象表达形式,盖因心不独是理的规定性(理是心的实体),按生成规定看,心是道和德的统一,是象的具象形式。物是行动的形象,心是思维(象的思维结构)的具象,至此,心理合一乃成为官僚社会历史形态的“思维表征”(思维形式II)。中国是“认识之成”的大国,而始能实现历史大治。 [54] 王阳明心学的理论奥妙就在于对行动主义与唯心主义的辩证统一,它是对研究对象范畴的逻辑规范。真正的象是在社会再生产中提取出来的;它在思维上是客观的、总体的。 [55] 这样才有意义和行动的生发,故而,“在王阳明哲学中,心具有本体的地位,是价值的最终源头和存有论的最终依据。”所谓“心宰义”,即是说,“阳明以心即理为宗旨时,他把朱子外在的天理标准转化为人人同具的良知。” [56] 相应,王阳明心学理论——本质上是儒学社会理论——在使命上即是重建“阴阳”,实现了阴阳结构内“无”和“有”以及“抽象”和“具体”范畴(分别代表行动主义和思维科学)的“历史对话”。

王阳明从“万物一体”中取象,复归于“格者”(这导致王阳明以“正”训格),而又通过“心即理”进行思维的中介,直至通达“致良知”行动。这样,就完成了以再造秩序为己任的“批判的知识理论”。“就王阳明对《大学》‘八目’的知行分殊来看,王阳明将知行关系收摄为‘致良知’,以向内体认良知天理的‘致吾心之良知’为致知,以向外推扩良知天理的‘事事物物皆得其理’为格物,以由内而外的‘致吾心良知之天理于事事物物,则事事物物皆得其理’为力行,力行践履的(主体)修养工夫贯穿格物致知的始终。”这是从完善主体的角度进行的知识生产创设,也因此,“王阳明在格物致知中提倡的方法是由体悟良知本体的心体澄明,达到人情练达的事事洞明。” [57] 其守卫“认识”的地方在于强调“知即行”(知行合一可看作与上述对应的“思维形式III”),成功地把无到有的生成运动反转为有生无的认识行动,从而,也就最后完成了对知识范畴进行的行动规范。

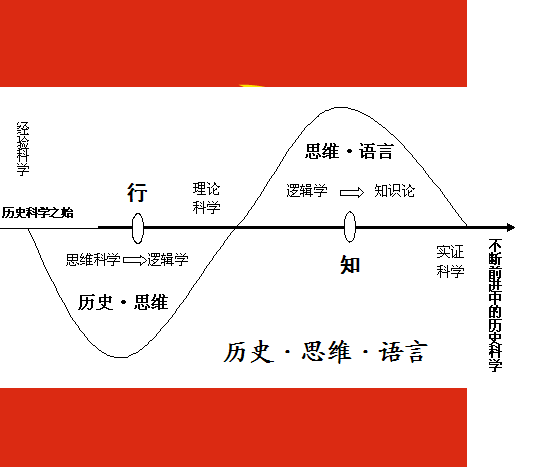

根据以上综述,王阳明的学说事体是一个复杂的历史事件。第一,从与现代知识论接通的层面看,思维形式III是其体系的战略制高点,并且也是王阳明本人所热衷的“立言主旨”;第二,从与思维科学的可契合之处看,王阳明的体系精萃是思维形式II,因为它是和“天人合一”直接贯通的,也符合马克思抽象力的理论诉求;第三,从与现代科学体系的对接之点看,就毫无疑问地要首推“心物合一”的假说了,盖因思维形式I背后隐藏了中国的唯物主义的实质。不管怎样,本文更多是将思维形式II和思维形式III结合起来加以考量的,因为这尤其突显了王阳明和马克思的科学研究上的历史继承关系——从中国角度,又在《道德经》和《资本论》之间搭建了可以信赖的逻辑联系。它表明:思维科学一直是存在的,并在人类文明的总体建构秩序中以一个确定的方向在向前发展着,《资本论》委实是它的一次总体建构的成功!《道德经》是伟大的“第一次成功尝试”,王阳明心学继之作为“第二次成功尝试”;两次成功的尝试可以说为《资本论》提供最为扎实的历史文献根据,打下了思想根基。结合以上提及的三位伟大作家的著述,政治经济学批判范畴得以具象化,“它的完整含义包括:历史知识和历史支架;逻辑架构及其衍生的‘思维支架’作用;语言工具和认识支架。” [58] 可以图像为如下逻辑之机理构造:

图2 思维科学——思维形式的运动和构造:对象·研究对象·知识逻辑 [59]

所谓“思维科学”,在于肯定思维形式的客观总体性,揭示的就是思维的一般法则和一般规律。图中,居中的图形的“无”由左方的行程所规定,“有”由右方的行程所表现。在对象层面,思维范畴“抽象和具体”与存在(规定)统辖的“无”和“有”范畴对应;实际上在思维运动上,是以“无”规定“具体运动”,相应以“有”规定“抽象构造”。在王阳明体系中得到确认的则是“心物合一”,它们行动一体,故而“心外无物”,从中得到抽象思索的思维形式结晶——“心即物”。在研究对象层面,思维范畴“抽象和具体”与阴阳(规定)统辖的“抽象”和“具体”范畴直接对应,实现了人类思维上的对“天人合一”的知识内敛。在知识逻辑层面,思维范畴“抽象和具体”与批判(规定)统辖的“行”和“知”对应,从而,“批判的知识理论”将抽象范畴和具体范畴变为可操作的“逻辑的知识”,即和形式逻辑构造对应的知识形式范畴(概念)。概言之,上图展示思维科学的内部秩序性,盖由“阴阳”统帅,产生“玄之又玄,众妙之门”的运动复归——运动不断重新出发、构造不断复归。

六、结束语:思维的统一性——内涵不断丰富和扩充的历史科学

据以上所述,中国的知的路线和西方欧美有很大的不同在于对“思维科学”工作规定性的强调,而和马克思的理论科学旨趣内在契合,因为双方都致力于“思维统一性”的学科建设与辩证阐述。在马克思诞辰200周年之际,从学术史角度梳理伟大革命导师马克思与中国学术先贤王阳明的思想共通,结晶出一个意想不到的成果就是“思维科学”历史范畴与总体建构的可能性。虽然处于不同的思想建构领域以及面临截然不同的学术革命际遇,中国的章学诚以及时处欧洲世界变革之际的马克思和恩格斯都不约而同地提出了“统一化历史科学”之主张,背后一定有内在一致的工作理念诉求。根据本文的研究,可初步归纳为“思维科学成型”的理论需求。兹以下图简示之。

图3 政治经济学批判:主体与客体统一

上图显示:以“四个自信”统一的学科方法和工作逻辑作为尺度,马克思主义工作指示的“历史科学”在工作内涵上具有不断进取的历史开拓性,在学科建设上则具有明显的开放性。“象所固然,思亦必至”,思维科学既是理论科学建构的必备要件,同时亦是推进历史科学启航的重要推手,——某种意义上说,担当“第一推动者”的角色,并且在人类思想史进程中,它处于不断建设中。关于“思维科学”的这种工作重要性,我们以《资本论》的开篇设计为例:马克思以“商品的两个因素”的说明为工作开局,旨在说明截然不同的对象规定,即工艺学对象的使用价值(其思维形式是自然科学的理论科学的对象规定)以及政治经济学对象的价值(其思维形式是社会科学的理论科学的对象规定),这样沿着思维科学的路径可说明价值体必然是据实体和价值形式的统一。理论根基是阴阳总体思维,即对象思维形式规定一般。并且进一步的研究表明,虽然价值形式是从价值实体引出的“逻辑事件”,但是,“从抽象上升到具体的方法,只是思维用来掌握具体、把它当作一个精神上的具体再现出来的方式。但决不是具体本身的产生过程。” [60] 从而引出《资本论》研究对象的三重工作蕴涵:第一重是“生产关系对象”的社会形态设定,表明《资本论》的思维科学完全以历史科学的对象规定为依托;第二重涵义是,以资本为思维形式,思维形式的构造机理是有无相生、抽象和具体的结合统一,“此两者同出而异名”,谓为“同谓之玄”;相应的第三重涵义落脚为以思维科学的工作规定为内置,建立对象规定的客观逻辑体系,即资本主义生产关系的历史发生学、资本主义生产关系的系统发生学、资本主义生产关系的现象发生学,而把思维形式自身定位为“认识发生学”。三重关系形成蔚为壮观的“历史的全息知识图谱”,这是全部“批判的知识理论”之生产基础。鉴于此,《资本论》的研究象限必须展开为具有辩证联络关系的“四象知识模型”,即:(1)政治版——其决定政治经济学批判的“学科工作属性”;(2)哲学版——阐明马克思主义“理论科学”;(3)数理版——以广阔的数理逻辑链接“实证科学”;(4)文化版——正面担当发掘“思维科学”的研究与阐述任务。 [61]

然则,马克思政治经济学批判工作方法必须基于“思维科学”路线予以一般化,以体现“政治经济学批判是线索”的研究一般规定。我们将迄今为止的人类政治经济学批判工作理路的发生学图景展示如下:

图4 双向解读路径:中西对话意蕴的《资本论》学术研究

上图集中展示了“《资本论》学术保卫”的对话意蕴与建设任务:从《资本论》研究到中国特色社会主义政治经济学建设。所谓的“以中解西”,在于强调《资本论》的“工作意译性”,即以中华的“思想高地”(如共同体、心、人民)对接《资本论》的价值阐述和资本阐述,彰显中华共同体社会发展形态的生产特性、组织特性与对经济范畴的认知特性;所谓的“以西解中”,就是对中华经济形态(突出的形态是“家”“国”主导的经济体制)进行合乎世界学术规范的新阐释,从中应深刻体会到中华研究对象的学科逻辑和政治经济学批判工作逻辑的内在一致性,所谓“孔德之容,惟道是从”,所谓:“道之为物,惟恍惟惚。惚兮恍兮,其中有象;恍兮惚兮,其中有物;窈兮冥兮,其中有精;其精甚真,其中有信。”可见,在众多的思维研究线索中,政治经济学批判乃是一条主线索,是一条贯通中西的主流工作线索,它直接推进了历史科学的研究进程,作为了理论科学建设的领导核心与工作地基。 [62]

尤其重要的是认识到,以中国的“知”开启中西“学术对话”富有时代意义。近代中西“学术对话”以来,围绕什么是“知”,中西之间一直持有不同的看法。例如说,“西方哲学不论是理性主义或经验主义,它们的知识论研究主要是以数学或自然科学为对象,其中尤以康德的论题最具代表性——‘纯粹数学如何可能’‘纯粹自然科学如何可能’。”而与之相反,“中国传统的知识论属于‘知道如何’类型。因此,不能说在中国哲学里,知识论从来没有发展起来,而宁可说,中国哲学中没有发展出求真的、理论的知识论,但却发展出行动的、实践的知识论。” [63] 因此,“李约瑟问题‘为什么近代科学没有在中国产生’应该是个弱问题,甚至假问题。强问题应该问:为什么中国产生不了科学;真问题应该去探索:为什么欧洲产生科学。” [64] 后者面临严峻的思维科学领域的“政治经济学批判”问题。然则,两种看似“截然对立”的知识路线在政治经济学批判意义域内却是可以求得“共通之处”的,就是通过追问“中国的认识”和“中国的知识问题”而迫近对“知识论事实”的理解,——那也就是在辩证逻辑中求取“形式逻辑”。从而,知识必然“具有逻辑的二重态”,即作为“逻辑定义”的知识形式和作为“批判对象(规定)”的知识形式。 [65] 也因此,它的思考价值如下:

首先,人类之思从“物的世界”出发,经由“心的世界”,复归于“物的世界”,“在这样的结构中,王阳明的心物学说融合于一个无限的视域内。”依此路径理解,“王阳明的心物学说在实质上根本不是认识论的,而是意义论的。” [66] 在认识考量活动中,在知识生产上,王阳明始终考虑的是“行动形式”,即行动和知识形式的结合,视行动本身为知识和概念之根据,这就将人类行动“思维方式化”了,比之黑格尔的逻辑学(主观思维活动-客观思维形式-概念)旨趣相异。所以,历史重述的“王阳明心学”应锁定于“主体社会”这个对象和研究对象(知行合一究其实质是“主体社会之思”的规定),以之为历史批判的前提,实现主体社会及其知行合一(规定)的行动再出发。

其次,必须认识到,作为一般意义和规定的“逻辑学”是存有的,但仅局限于提供“解释世界”意蕴的认识功能,即把握知识工具。人的思维方式,说到底还是“社会历史行动之思”。马克思对黑格尔逻辑学的改造没有满足于“形式颠倒”,全面涉及到了内容环节,比如说,黑格尔的思考中心是“抽象”(作为“逻辑学对象”之思维形式),马克思将之置换为“抽象和具体的统一”,这就越出了黑格尔逻辑学。从而可以说,马克思是以“劳动二重性”为思维方式,以“抽象力”(抽象和具体之合一性)为思维形式,以“抽象和具体”(一般、特殊、个别)为知识形式的系列规定的。 [67] 黑格尔的“逻辑学期望”被马克思由“思维方式(主观)——思维形式(客观)——概念形式(主观)”这一工作链条彻底改造为实践逻辑运动的一般形式:思维方式(对客观批判活动的历史反映和能动把握)——思维形式(客观批判规定的反映形式)——知识形式(对主观批判规定之反映和把握),以服从于改造世界之宗旨和目的。并且唯有在此工作体式下,知识形式才可能真正实现自身由“主观性逻辑内涵”(规定)向“客观性物质反映内容”的翻转和皈依。这样,马克思认为,既然“范畴表现”,从而人们通常所使用的知识概念常常只是“个别的侧面”,知识生产就不可避免地面临“前提批判”,“概念为真”就是抽象范畴对抽象存在规定乃至整个客观思维系统所存有的能动关系。认识从来也都是从“对认识的批判”开始进行再出发的。于是,究竟该采取怎样的一种方式对待中国的历史和文化,特别是绵延几千年不断绝的制度文化和思想呢?这可能不是仅仅通过引入西学,所能达到问题的解决的。认真解读好中华经典依然是一把很好的钥匙:人们甚至能从《资本论》中探看它的身影,这说明了“中华科学”历史与逻辑的实存性,背后起作用的因素很多,但最终的功劳自然要归到中华民族长久以来所坚持和不懈努力的学科建设工作之上。

最后,需要知道,《资本论》提供了“真正的认识论”,盖因它是关于政治经济学批判之“历史科学”和“思维科学”的高度统一。在强调《资本论》方法论指导意义的同时,具象性地和历史、文化对接,不失为今后一个主打的研究领域方向。其实,文化始终是学科工作规定,文化也必须成为政治经济学批判的工作新构件。“它拓宽了逻辑和经验的狭隘基础,极大增强了知识的理解弹性与批判性的生长向度,于是对中国而言,以此为契机,实现经济思维与语言的‘回家、回历史与回中国’就成为中国经济学建设事业中的一项持久性的日常工作。”并且,“其说明了中国人是在怎样的意义上‘神会了’《资本论》”,中国人“通过它叩问过去而开启未来”;整体看,这就是“与时俱进的《资本论》‘体’‘学’‘用’”,“以‘批判’为学科工作规范,使得政治经济学批判本身必须作为‘总体研究方法’的规定被看待。” [68] 于是,王阳明学说的成功从知识生产的角度看,也主要是学术继承性与学科的时代性开发与文化拓展。在“中西对话”日益强化的条件下,需要进一步认识到,最高的对接点乃是中华历史和世界历史,应在这个高度上“取象”,携手“思维科学”,激发更多智慧与行动。

简介:许光伟(1971-),江西财经大学研究员、博士生导师;政治经济学博士、理论经济学博士后;研究方向:《资本论》、中国政治经济学方法论与社会主义经济理论。

参考文献

[1] 马克思. 资本论(第1卷)[M]. 人民出版社,2004.

[2] 马克思. 资本论(第3卷)[M]. 人民出版社,2004.

[3] 王阳明. 王阳明全集[M]. 上海古籍出版社,1992.

[4] 王阳明. 传习录(叶圣陶点校)[M]. 北京联合出版公司,2018.

[5] 伯特尔·奥尔曼. 辩证法的舞蹈——马克思方法的步骤[M]. 田世锭等译. 高等教育出版社,2006.

[6] 伯特尔·奥尔曼. 异化:马克思论资本主义社会中人的概念[M]. 王贵贤译,社会科学文献出版社,2011.

[7] 陈嘉明. 中国哲学“知”的观念与“李约瑟难题”[J]. 中国德育,2015(4).

[8] 陈来. 王阳明哲学的心物论[J]. 哲学研究,1990(3).

[9] 冯友兰等. 知行合一:国学大师讲透阳明心学[M]. 台海出版社,2016.

[10] 马关泉. 论王阳明知行合一说及现代意义[J]. 武警学院学报,2007(11).

[11] 李训昌. 诠释与建构:朱熹和王阳明知行观的比较研究[J]. 三峡大学学报(人文社会科学版),2013(3).

[12] 贾庆军等. 章学诚“六经皆史”与阳明“五经皆史”之关系探究——兼论礼制儒学与心性儒学[J]. 宁波大学学报(人文科学版),2017(1).

[13] 申鹏宇. 心物双彰——论王阳明的心物观[J]. 云南社会科学,2012(6).

[14] 王冠辉. 王阳明评传[M]. 华中科技大学出版社,2013.

[15] 吴震. 章学诚是“近代”意义上的“学者”吗?——评山口久和《章学诚的知识论》[J]. 南国学术,2014(1).

[16] 许光伟. 论《资本论》的研究方法与叙述方法——纪念马克思诞辰200周年[J]. 河北经贸大学学报,2018(5).

[17] 许光伟. 《资本论》与条目体——兼析政治经济学的学科规范[J]. 经济学动态, 2017(12).

[18] 许光伟. 保卫《资本论》——经济形态社会理论大纲(修订版)[M]. 社会科学文献出版社,2017.

[19] 许光伟. 马克思劳动二重性理论思想史再发掘——兼析《资本论》结构发生的秘密[J]. 东南学术,2017(2).

[20] 许光伟. 我为什么以及如何写《保卫<资本论>》[J]. 政治经济学报,2015(4).

[21] 许光伟等. 文化《资本论》研究刍议——纪念马克思诞辰200周年[J]. 湖北经济学院学报,2018(1).

[22] 尤西林. “本体”主体化与“主体”本体化——评成中英的“本体诠释学”与朱利安的“间距”观[J]. 南国学术,2014(4).

[23] 余英时. 论戴震和章学诚——清代中期学术思想史研究[M]. 生活·读书·新知三联书店,2000.

[24] 徐达. “心物之辩”:论王阳明“心”之本体对意义世界的开显[J]. 理论界,2016(11).

[25] 徐鹤然. 王阳明心物学说再辨[J]. 哈尔滨师专学报,2000(4).

[26] 张春香. 王阳明“良知即是易”之逻辑演绎[J]. 江汉论坛,2018(1).

[27] 赵晓芳等. 感应与心物——王阳明“心外无物”思想的生存论分析[J]. 复旦学报(社会科学版),2003(2).

[28] 郑红峰. 中国哲学史[M]. 北京燕山出版社,2011.

[29] 朱晓农. 语言限制逻辑再限制科学:为什么中国产生不了科学?[J]. 华东师范大学学报(哲学社会科学版),2015(6).

【载《经济思想史研究》第一辑,(2019创刊号),P100-130】

[①] 《资本论》第1卷,人民出版社,2004年,第21-22页。

[②] 《马克思恩格斯文集》第10卷,人民出版社,2009年,第236页。

[③] 许光伟:《论<资本论>的研究方法与叙述方法——纪念马克思诞辰200周年》,《河北经贸大学学报》,2018年第5期。

[④] 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社,1995年,第55页。

[⑤] 《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社,1995年,第18页。

[⑥] 所谓:“在土地所有制处于支配地位的一切社会形式中,自然联系还占优势。在资本处于支配地位的社会形式中,社会、历史所创造的因素占优势。不懂资本便不能懂地租。不懂地租却完全可以懂资本。资本是资产阶级社会的支配一切的经济权力。它必须成为起点又成为终点,必须放在土地所有制之前来说明。”(《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社,1995年,第25页)

[⑦] 陈炎:《“阴阳”“五行”学说的文化反思》,《南国学术》2014年第2期。

[⑧] 对此,毛泽东主席是有不同看法的。《实践论》全称是“论认识和实践的关系——知和行的关系”,——这可看作是王阳明和马克思之间的具有学术深度和历史实践高度的一次“对话”。并且很显然,这里没有“形而上学的纯理论”规定,不是关于绝对真理或理念的“纯思辨”,而仅仅有这样的原则,是这样的运动:“实践、认识、再实践、再认识,这种形式,循环往复以至无穷,而实践和认识之每一循环的内容,都比较地进到了高一级的程度。”所以,主席在文章的结尾称之为“这就是辩证唯物论的全部认识论,这就是辩证唯物论的知行统一观”。

[⑨] 《王阳明全集》,上海古籍出版社,1992年,第256页。

[⑩] 王阳明:《传习录》(叶圣陶点校),北京联合出版公司,2018年,第25页。

[11] 《资本论》第3卷,人民出版社,2004年,第977页。

[12] 《资本论》第3卷,人民出版社,2004年,第984页。

[13] 《资本论》第3卷,人民出版社,2004年,第980页。

[14] 郑红峰:《中国哲学史》,北京燕山出版社,2011年,第222页。

[15] 程朱理学“修身向外”,穷理致知,解决的办法是格物为事理,这是“主知主义”的路线;而王阳明秉持“主行主义”立场,“修身向内”,解决的办法是“向内诉求”,从而实现了人本主义场域内的“实践哲学”。

[16] 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社,1995年,第54页。

[17] 王冠辉:《王阳明评传》,华中科技大学出版社,2013年,第49页。

[18] 《王阳明全集》,上海古籍出版社,1992年,第257页。

[19] 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社,1995年,第56页。

[20] 《王阳明全集》,上海古籍出版社,1992年,第96页。

[21] 冯友兰等:《知行合一:国学大师讲透阳明心学》,台海出版社,2016年,第183页。

[22] 这种合一遵循的就是“阴阳的同谓之玄”。该种法则在马克思体系中,还表现为研究方法和叙述方法的“一体不离”,“在思维与语言发生学上,马克思极力寻求思维(形式)的客观性标准,从中发掘‘客观思维’的规定性”,“研究主体与研究客体(规定)从而辩证统一了学科方法的先后、体用以及内容和形式的工作关系。”(许光伟:《论<资本论>的研究方法与叙述方法——纪念马克思诞辰200周年》,《河北经贸大学学报》,2018年第5期)它说明抽象和具体在思维认识上必须共时同步,保持“体”的存在性,犹如价值的阐述总是贯穿于价值形式的全程运动一样。然则在对待如何恰当叙述的问题上,人们不应当拘泥固定模式的寻求,因为那样的话,统一的行动规定恰恰容易遭到肢解,会丧失认识批判性。也因此,问题的结症似乎就在于,“所有这些都清楚地表明,马克思既不是一个经验主义的社会科学家,也不是一个系统的辩证学家,如果它们是排他性的称谓的话。但是,一旦我们理解了马克思是如何将两者结合起来的,我们就会很容易地把他既看成经验主义的社会科学家,也看成系统的辩证学家。”(伯特尔·奥尔曼:《辩证法的舞蹈——马克思方法的步骤》,田世锭等译,高等教育出版社,2006年,第240页)

[23] 王阳明:《传习录》(叶圣陶点校),北京联合出版公司,2018年,第233页。

[24] 郑红峰:《中国哲学史》,北京燕山出版社,2011年,第220页。

[25] 马关泉:《论王阳明知行合一说及现代意义》,《武警学院学报》,2007年,第11期。

[26] 余英时:《论戴震和章学诚——清代中期学术思想史研究》,生活·读书·新知三联书店,2000年,自序,第4页。

[27] 《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社,1995年,第19页。

[28] 王阳明:《传习录》(叶圣陶点校),北京联合出版公司,2018年,第110-111页。

[29] 王阳明:《传习录》(叶圣陶点校),北京联合出版公司,2018年,第22页。

[30] 贾庆军等:《章学诚“六经皆史”与阳明“五经皆史”之关系探究——兼论礼制儒学与心性儒学》,《宁波大学学报》(人文科学版),2017年第1期。

[31] 王阳明:《传习录》(叶圣陶点校),北京联合出版公司,2018年,第23页。

[32] 伯特尔·奥尔曼:《异化:马克思论资本主义社会中人的概念》,王贵贤译,社会科学文献出版社,2011年,第33页。

[33] 伯特尔·奥尔曼:《异化:马克思论资本主义社会中人的概念》,王贵贤译,社会科学文献出版社,2011年,第42-43页。

[34] 《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社,1995年,第24页。

[35] 贾庆军等:《章学诚“六经皆史”与阳明“五经皆史”之关系探究——兼论礼制儒学与心性儒学》,《宁波大学学报》(人文科学版),2017年,第1期。

[36] 王阳明的弟子们将上述过程总结为“四句教”,所谓:无善无恶心之体,有善有恶意之动,知善知恶是良知,为善去恶是格物。王畿和钱德洪从中发掘出“四无”和“四有”,其实,对“研究对象的规定”而言,“无”和“有”是一体不离的;“善恶”是体,既是抽象(构造),也是具体(生成运动),从而是个矛盾统一的全体世界。

[37] 冯友兰等:《知行合一:国学大师讲透阳明心学》,台海出版社,2016年,第171页。

[38] 伯特尔·奥尔曼:《异化:马克思论资本主义社会中人的概念》,王贵贤译,社会科学文献出版社,2011年,第62页。

[39] 王阳明:《传习录》(叶圣陶点校),北京联合出版公司,2018年,第114-115页。

[40] 王阳明:《传习录》(叶圣陶点校),北京联合出版公司,2018年,第106-107页。

[41] 王阳明:《传习录》(叶圣陶点校),北京联合出版公司,2018年,第106页。

[42] 许光伟:《马克思劳动二重性理论思想史再发掘——兼析<资本论>结构发生的秘密》,《东南学术》, 2017年,第2期。

[43] 许光伟:《我为什么以及如何写<保卫资本论>》,《政治经济学报》,2015年第4卷。

[44] 冯友兰等:《知行合一:国学大师讲透阳明心学》,台海出版社,2016年,第190页。

[45]

此处仍然集中体现王阳明知行观上的“有”“无”辩证法。用《道德经》的话说,行(无)在知(有)中,所谓“天下之至柔,驰骋天下之至坚”;它的反过来的行程就是有无一体意义的知在行中,所谓:“无,有入无间。”有学者这样概括:“王阳明良知哲学体系的建构源于易,最后又归于易”,所以,“晚年更是明确提出‘良知即是易’”,“王阳明的良知哲学体系是以‘身、心、意、知、物是一件’逻辑地展开的”,“并最终将‘人心’‘道心’的关系纳入到‘良知即是易’的思维框架当中,从而将认识论、本体论、价值论统一于‘易道生生’的方法论。”(张春香:《王阳明“良知即是易”之逻辑演绎》,《江汉论坛》,2018年第1期)

[46] 尤西林:《“本体”主体化与“主体”本体化——评成中英的“本体诠释学”与朱利安的“间距”观》,《南国学术》, 2014年,第4期。

[47] 许光伟:《保卫<资本论>——经济形态社会理论大纲》(修订版),社会科学文献出版社,2017年,第99页。

[48] 人是客观物质世界的进化的产物。物质条件必然生出自己的主体。从而,这里表达的是世界演化的自然秩序,本质上是规定“宇宙的创生”。

[49] 徐达:《“心物之辩”:论王阳明“心”之本体对意义世界的开显》,《理论界》, 2016年第11期。

[50] 陈来:《王阳明哲学的心物论》,《哲学研究》, 1990年第3期。

[51] 赵晓芳等:《感应与心物——王阳明“心外无物”思想的生存论分析》,《复旦学报》(社会科学版), 2003年第2期。

[52] 陈来:《王阳明哲学的心物论》,《哲学研究》, 1990年第3期。

[53] 赵晓芳等:《感应与心物——王阳明“心外无物”思想的生存论分析》,《复旦学报》(社会科学版), 2003年第2期。

[54] 可以通过对清代章学诚“学者身份”的历史辨识,更加突出这一点:“章通过其文史校雠之学的考察而发现的上古文化所存在的‘官师合一’‘治教合一’(实质就是‘政教合一’)这一传统是落实经世致用的前提条件,他一心一意所追求的‘经世’理想便是如何在当下社会恢复上古时代‘官师治教合一’的理想状态,所以他的‘复古心态’很强烈。当18世纪乾嘉朝正由盛转衰,时代正慢慢开启走向‘近代’大门之际,章的思想要求却欲反其道而行,为这扇大门加上一把门锁。”(吴震:《章学诚是“近代”意义上的“学者”吗?——评山口久和<章学诚的知识论>》,《南国学术》, 2014年,第1期)

[55] 如上所论,《道德经》首章构造了一个客观的“思维的总体”,因而实质意涵在“取象”,是关于“对象”和“研究对象”关系的总摄。

[56] 申鹏宇:《心物双彰——论王阳明的心物观》,《云南社会科学》, 2012年,第6期。

[57] 李训昌:《诠释与建构:朱熹和王阳明知行观的比较研究》,《三峡大学学报》(人文社会科学版), 2013年第3期。

[58] 许光伟等:《文化<资本论>研究刍议——纪念马克思诞辰200周年》,《湖北经济学院学报》, 2018年第1期。

[59] 该图的做出体现了“历史科学”和“思维科学”研究与建设的同步性。概言之,就是以“自然形式”和“逻辑形式”对接开启学科研究之路,而科学的发端在于“历史形式”和“思维形式”的对接,进一步,科学研究事业的“创生”则加速“社会形式”和“知识形式”的直接对接,——而最后者,从人类文明的演化看,整体上即是“马克思主义的工作发端”(可以说,它的直接认识高度即是“历史唯物主义”),这就是《实践论》所强调的“马克思以前的唯物论,离开人的社会性,离开人的历史发展,去观察认识问题,因此不能了解认识对社会实践的依赖关系,即认识对生产和阶级斗争的依赖关系”。换言之,如果没有思维形式之作为思考的中心对象,生产关系亦很难被确定为中心对象规定的社会形式。这样看来,马克思的生产关系研究亦是为解决“无”“有”关系的一种思维方法和社会研究方法,它是人文社会科学普遍适用的方法和工作逻辑。

[60] 《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社,1995年,第19页。

[61] 许光伟等:《文化<资本论>研究刍议——纪念马克思诞辰200周年》,《湖北经济学院学报》, 2018年第1期。

[62] 从目前的研究情况看,发挥影响力的思维科学研究的派系是这么三个:一是依托自然科学和唯物主义的脑科学认知学派;二是依托心理分析和实证主义工作路线的行为和实验学派;三是直接依托马克思主义学派的辩证思维研究。但无一例外的是,上述派系都忽略了对“思维客观性”和“思维形式总体性特征”的研究,忽视了中华思维科学和马克思《资本论》工作的内在贯通性。可见,思维科学的新进展显然就是“中国原创”与“马克思原创”的再融合以及依据时代要求的创造性的“再表述”。

[63] 陈嘉明:《中国哲学“知”的观念与“李约瑟难题”》,《中国德育》, 2015年第4期。

[64] 朱晓农:《语言限制逻辑再限制科学:为什么中国产生不了科学?》,《华东师范大学学报》(哲学社会科学版), 2015年第6期。

[65] 许光伟:《<资本论>与条目体——兼析政治经济学的学科规范》,《经济学动态》, 2017年第12期。

[66] 徐鹤然:《王阳明心物学说再辨》,《哈尔滨师专学报》, 2000年,第4期。

[67] 许光伟:《马克思劳动二重性理论思想史再发掘——兼析<资本论>结构发生的秘密》,《东南学术》, 2017年第2期。

[68] 许光伟等:《文化<资本论>研究刍议——纪念马克思诞辰200周年》,《湖北经济学院学报》, 2018年第1期。

「 支持!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅网刊微信公众号