上海疫情这段期间,围绕物资供应出现的各种乱象一直是一大严重问题,一是很多区域最后一公里,甚至最后一百米的运输问题始终没能解决好,这些天才开始见到好转,另一方面,其中也不乏“投机倒把,发国难财”的情景,恍惚间彷佛从现实题材转眼变成了历史剧,穿越到了七十多年前的上海滩中。比如前些天刚爆出来的公寓负责人将获得的捐赠物质跨区倒卖牟利一事,就颇有几分当年KMT菁英们“前方吃紧,后方紧吃”的风采。

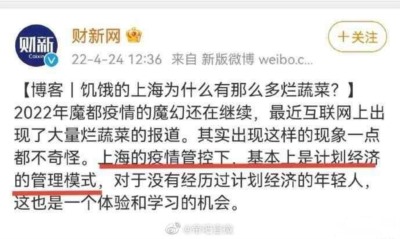

不过笔者注意到,在诸多议论中,有相当多的一些人将矛头指向了所谓的“计划经济”,认为这些乱象正是近年来因种种社会矛盾而在思想上有所回潮的“计划经济”所造成的,还说什么“对于没有经历过计划经济的年轻人,这也是一个体验和学习的机会”。

这个认识恰好触及到了长久以来对计划经济的根本误解和扭曲,笔者不由得见猎心喜,于是借此机会想就计划经济的前生今世做一简要梳理。当然,这一话题的理论之复杂、历史之沉重远超笔者学识,只能管中窥豹浅做一家之论,欢迎大家指正。

在近几十年通行的历史解释中,计划经济下的社会被形容成为一个低效、陈腐、官僚、荒谬的社会经济体系,某种程度上被等效为了短缺经济。在《不为公众所知的改革》这本书中,以亲历者的身份回顾了80年代中期那场在整个中国现代发展史上的各个层面都具备重大影响力的“莫干山会议”。书中详细描述了匈牙利经济学家科尔内的著作《短缺经济学》对那一代经济学人的震撼和颠覆,以至于计划经济一定会导致短缺成为了经济学界思想钢印以及某种程度上的政治正确。

在这个经典解释中,掌握了对市场绝对干预权的行政机构会扭曲价格信号,从而使得人们的需求效用无法真实反馈和评估,从而导致了价格的不对称,即人们为了购买价格被控制的产品和服务而需要轮候。因为被切实需要的商品长期“供给不足”,轮候中的人们宁愿支付更高的价格,但是法律禁止他们这样做,这时候就会出现黑市或非货币交易的方式,从而使得掌握了法律解释权和执行权(也就是这一场景下的资源配置权)的人能够拥有超额收入,以货币或人情等各种方式。

是不是听起来就和现在上海的一些情况很像?

但这一切讨论的前提,其实都是预设了一个先验的条件“价格是唯一可以反馈人民实际需求的信号”,因此当价格被扭曲时,就必然会出现生产和消费的背离,导致过剩和短缺同步出现,并最终造就了分配的失衡。换言之,他们认为计划经济的本质是一种分配制度,而短缺以及因短缺造成的乱象,是一个分配的问题。

而这正是一个根本性的误解,那就是计划经济从来就不是一个分配的制度,它是生产性的。计划经济是作为对市场经济的批判和补充(否定以及否定之否定)而出现的,而市场经济之所以被某种程度认定为是资本主义的核心,正是因为市场经济指导和决定了社会生产的目的,使得资本主义生产关系成为了社会经济生产的主要方式,而这一切的论断实质上都围绕着“生产”在进行。

在政治经济学的描述中,生产通常被区分为两种目的,为了使用的生产和为了交换的生产。而市场经济只有在产品被生产的主要目的是要通过市场进行交换的前提下才会出现并具备实质价值,而一旦生产的目的不再是使用而是进行交换,最大限度获取能够沉淀积累的交换价值(可以等效为资本)就成为生产的唯一意义,而在这个意义上,是没有分配的地位的。

分配的作用突出的体现在对“交换价值”的评估和衡量上,市场经济中所强调的“价格信号”正是对某一时刻某样商品交换价值的货币体现,市场会自发地按照人们地需求以及愿意付出的货币计算出一个公允价格,如果这个价格高于成本,厂商就会加大生产提高供给;如果这个价格低于成本,厂商就会降低生产减少供给,最后在保障最大利润地情况实现了生产品的分配——至于最终是有20%的需求得到满足,还是60%的需求得到满足,其实并不重要,因为支付不起能最大化生产者利益所对应价格的需求不被认为是有效需求,即所谓“价高者得”。

我们都知道一个经典的比喻,假如世界粮食减产10%,那么粮价涨多少?正确答案是涨到有10%的粮食消费需求不再是有效需求为止。所以我们可以发现,即便是市场经济下,由于生产者最大化利润的生产目的所需,其实价格信号也并不总能反应市场得真实和全部需求,也是被极大扭曲过的——和所谓被干预导致需求信号扭曲的计划经济一样,总有一部分需求会被忽视和放弃,问题只在于是哪些?

而实际上的计划经济,则恰恰是试图解决总有一部分需求被无视这一问题,试图通过一种不依赖这种基于对额外交换价值占用为目的的市场交换体系来指导生产,有计划的统计和预测全民需求,并生产足够满足每个人基本需要的产品,来做到“一个都不能少”。

当然,受限于生产力和计划能力,所实现的效果不免大打折扣,但我们可以想象,难道在同样的生产能力下,市场经济就可以做到对需求的保障吗?恐怕更加不能吧(这点看当代占了世界数量主体的广大穷国们的情况就知道了)。而计划经济和市场经济,哪一个更能促进生产力的发展,这是一个更大的话题,也和本文主旨没有核心关联,我们下次再讨论。

回到上海。我们会发现,其实当前“烂蔬菜”暴露出的问题,除开最后一公里,一百米配送协调和运力瓶颈问题外,就是在生产(当然,这一场景下,生产体现在物资的配送能力上)被控制的情况下,为了实现尽可能大的所有者权益所制造出的价格扭曲。假如抛开捐赠救灾物资的这个背景,其实质和奢饰品商人为制造供应不足从而抬高单品价格、打造品牌形象的策略并无不同。

所以问题的关键,不在于计划还是市场,而是为什么这些人拥有了分配物资的权力。对此,马克思有一段经典的论述:

活动和产品的普遍交换已成为每一单个人的生存条件,这种普遍交换,他们的互相联系,表现为对他们本身来说是异己的、无关的东西,表现为一种物。在交换价值上,人的社会关系转化为物的社会关系;人的能力转化为物的能力。

交换手段拥有的社会力量越小,交换手段同直接的劳动产品的性质之间以及同交换者的直接需求之间的联系越是密切,把个人互相联结起来的共同体的力量就必定越大--家长制的关系,古代共同体,封建制度和行会制度。每个个人以物的形式占有社会权力。如果你从物那里夺去这种社会权力,那你就必须赋予人以支配人的这种权力。

在马克思的理论框架中,日益进步的生产力会让每个劳动者的劳动能力不断增强时,也愈发只能作为原子化的独立个体参与社会大生产。而此时,个体也就必须通过广泛的交换来获取自身生存所必需的商品——

打个比方,如果说农民还可以靠自己的家庭获取衣食住行所需的大部分产品,实现自给自足的自然化小农经济,那么一个现代的工人只能靠出卖自身劳动力获取货币,然后去市场上购买其它所需的商品,因为他自己所生产的商品注定只是全部生活所需品类的极小一部分,在这种情况下,某种意义上人被商品所支配(也就产生了所谓的拜物教),但是马克思认为这是进步的,因为它废除了人对人的直接支配,即“人与人的相互独立为物与物的全面依赖的体系所补充”。

那么,当一个以市场为主导的社会,人们业已在拜物教指引下一步步被货币支配的背景下,又突然地短暂的“从物那里夺取这种社会权力,”自然就只能如马克思所预言地那样“你就必须赋予人以支配人的这种权力。”某种程度上就体现为封建主义下的人身权力关系叠加上了资本主义下的商品交易需求,一种官僚统治下的决策管理机制混杂了计划经济存在的集中生产规划,这是一种在完整的市场经济和完整的计划经济下都不会出现的杂交现象,可以说是一种“既要又要”所导致“这也没那也没”的四不像。

当然唯物的说,一切社会制度都是在历史的发展中形成的,不可避免的带有历史的痕迹。不参杂封建主义的资本主义从没存在过,不带有官僚统治特征的计划经济体系也从没有建立过。但是“恺撒的归恺撒,上帝的归上帝”,根源到底是“计划经济”还是某些地方和某些问题,矛盾到底是生产问题还是分配问题,我们还需有清醒而冷静的分析,才能真的找到可以作为的点,不至于沦为只会二元论一刀切的蠢物。

「 支持!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅网刊微信公众号