2022年12月初,十月文艺出版社的张引墨老师微信告知,范雨素的小说《久别重逢》已经印出来了,心中的石头总算落了地,为阴霾的疫情之冬带来一丝暖意。正如这本书的名字“久别重逢”讲的是人与人的相遇、人与世界的重逢,这些相遇和重逢成为一种前世与今生的量子纠缠。范雨素经常说,相遇的都是亲人,这是她的人生观,也是世界观。这本书就像一个小生命,历经四、五年的历险,终于与大家“重逢”在人间。我想简单说说这本书的出版过程以及对这本书的阅读感受。

一

关于《久别重逢》的出版

2017年4月24日,我从重庆开完会返回北京,上飞机前看到《我是范雨素》在朋友圈转发,下飞机后这已经成为一篇爆款文章,短短几天时间阅读量达到三四百万。媒体采访也纷至沓来,人们了解到家政女工范雨素的故事,也看到皮村文学小组的存在。这件事确实对文学小组的发展产生了重要影响。好处显而易见,文学小组吸引了更多喜爱文学的北漂朋友参与,包括也有更多作家、记者、学者愿意周末来做文学讲座。不好的地方也容易使得人们误以为可以借助文学来“改天逆命”。幸运的是,范雨素并没有被巨大的曝光量冲昏头脑,始终面对记者说出自己最真实的想法,坦然而从容。在生活上,范雨素也没有太大变化,还住在皮村,边打零工,边写文章、参加一些活动,反而不像之前长期做住家保姆收入那么稳定了。范雨素想先集中精力把小说《久别重逢》写完、并出版,然后再做其他打算。

范雨素说,2015年她就在创作《久别重逢》,这是一本与她的生命相关的书,她想把自己的一生都写到这本书里。我记得有一次文学小组周六下课后,范雨素带来了一大摞她写的稿子,密密麻麻的信纸上,写满了大大的文字。范雨素和文学小组的其他成员大部分都不会使用电脑,稿子还是采用最原始的方式手写,就像这本书每一章的黑色插页都是范雨素的手稿,整本小说她都是按照这种方式来完成的。在某一年的《劳动者的诗与歌》中,范雨素朗诵了她写的定场诗《久别重逢》,里面有汉水、有项羽,还有科学术语,我对这样一本“难以定义”的书充满了期待。成名后,曾有一家出版社主动与范雨素约稿。2018年,范雨素把完成的稿子交给了编辑。过了几个月,范雨素告诉我,书稿交了,但还没有下文,编辑提了一些意见,她也不知道怎么修改,担心书可能出不了了,她有点沮丧,认为是自己写的质量不行。我与编辑联系后,把范雨素的手稿拿了回来,还是几大摞手稿,稿纸的类型也不统一,每一摞都是一个章节,有的写满了反正面,有的是单面。我担心手稿万一丢失就麻烦了,先去打印社复印了几份,并扫描成数字版。我和文学小组的召集人付秋云商量,先找志愿者把书稿整理成电子版。平时小付就经常帮文学小组的成员把手稿打印成电子稿,是大家的贴心人。《久别重逢》大概有六七万字,在这个过程中,范雨素又补充了一些内容。

为了便于推荐范雨素的稿子,我把小说《久别重逢》和她写的其他文章全部编辑成一本小册子,大概十多万字左右,陆续发给一些熟悉的文学编辑,后来都没有回音。这些年书号紧张,出书也不容易,更何况又是一位非职业,如何定位和贴“标签”都变成一个问题。每次见面,范雨素也很少问稿子的事情,她还是一边打工,一边偶尔写写文章。我也和范雨素沟通,千万不用灰心,也不用怀疑文字的价值,总会有机会出版,既然写出来就已经成功了一多半了。这些年,我们文学小组出版了《新工人文学》电子刊物,每两月一期,这本刊物形成了一个小小的传统,就是每期的卷首语都由范雨素来写。每次双月月底,范雨素总能结合这一两个月的大事,写下一篇充满诗意、思想性的卷首语,如“活到老,学到老”、“书写人生第二回”、“今朝逢春悲寂寥”、“漫卷诗书论文章”、“风物长宜放眼量”等等。这些卷首语海纳百川又文思千里,既不讲空话,也不局限于个人琐事,而是从普通人、从女性的角度,写下对时代、历史和人生的观察。

近些年每年都会有两、三篇与范雨素有关的专访或者非虚构文章发表,可见《我是范雨素》的持续影响力,每篇报道发出来几乎都会获得过十万的点击量。2020年秋天范雨素和文学小组的诗人小海、作家万华山、歌手路亮一起参加了央视董卿主持的《朗读者》节目,面对知名主持人,范雨素侃侃而谈、不卑不亢,直率地谈到文学对于自己的意义,文学是平凡人生之外的异度空间,是高贵的精神世界,文学阅读让她充满了想象力,不觉得生活的苦和人生的累。2021年有一本知名杂志想写一篇范雨素的文章,也顺便采访了我。由于《久别重逢》的书稿还没有结果,我建议记者可否在文中多提一下这部尚未发表的小说,也可以把手稿的图片放上。没想到,2021年5月底《范雨素的真实与不真实》的稿子发表后,十月文艺出版社的张引墨老师主动与我联系,想看一下范雨素的书稿。张引墨是资深文学编辑,出版过多部青年作家石一枫的小说,我作为石一枫的大学同学也经常参加他的新书讨论会,故与张引墨认识。没过多久,引墨老师给我回话,她非常愿意策划出版范雨素的《久别重逢》,认为这是一本很有价值、又很特殊的书,她同为女性,从范雨素的文字中看出了女人的坚韧和通透。2021年8月,疫情稍稍松快,引墨老师约我和范雨素到北三环的十月文艺出版社聊一聊稿子,顺便把出版合同签了。在一间出版社的堆满书的房间,我们聊了很久。我一开始有点担心书的字数会不会少,引墨和她的同事认为可以在装帧和排版上做一些处理。范雨素也与两位编辑说了很多。从出版之后的书中,可以看出张引墨和她的同事们下了很大功夫,她们对范雨素的书有很深的体认和把握。

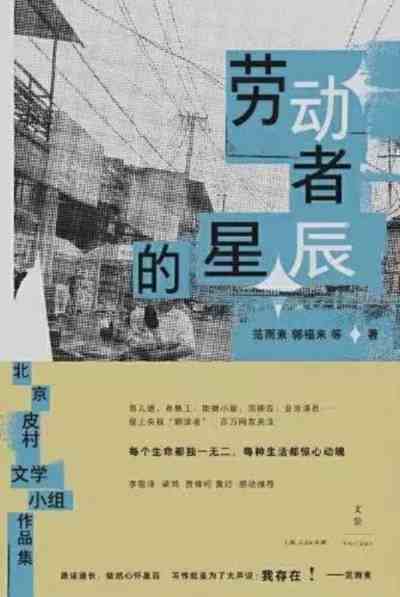

《劳动者的星辰:北京皮村文学小组作品集》

范雨素 / 郭福来 等著

上海人民出版社 | 2022.08

2021年10月世纪文景的编辑杨沁老师主动与我联系,她想策划一本皮村文学小组的作品集,就是2022年8月份上市的《劳动者的星辰》。杨沁老师写过一篇文学小组成员李文丽的非虚构作品,她也来文学小组上过课,对文学小组的学习方式和小组成员的创作非常感兴趣。我后来才知道她也是一位写小说的,对文字非常敏感。我也告诉杨老师,十月文艺正在出版范雨素的小说,这本文集最好能突出文学小组的“群像”。2021年12月世纪文景通过了杨沁的选题策划,我把文学小组这些年所有作品的电子版都发给了杨老师,让她从里面选一些文章,我推荐了一些文学小组的骨干可以重点看一看,最终杨沁选出了9个人14篇稿子,并取名《劳动者的星辰》。其中范雨素的两篇稿件,我与杨老师商量,最好不要与《久别重逢》有重复。这个过程中,杨沁与张引墨两位编辑也进行了沟通,彼此理解各自的策划重点。非常感谢她们从文学出发,怀着对范雨素、对文学小组的热爱,愿意为这些平凡的写精心策划出两本精美的图书,这也是文学小组成立八年来最重要的收获。

《久别重逢》本来计划2022年上半年出版,这个过程中,我也与引墨老师没有太多联系,偶尔问一问进展到哪一步了,心想万一出不了也是非常正常的事情。2022年6月引墨老师发来了图书封面,是一颗大桑树,有一只色彩斑斓的太阳神鸟环绕期间,带有童话和神秘色彩,这只张着嘴、自由飞翔的太阳神鸟也成为范雨素用文学来书写、来发声的隐喻,用她一篇文章的标题就是“我写,我在”。2022年11月北京疫情重磅来袭,我也改为居家上网课,引墨老师告知书已经下印厂了。12月9日终于见到了书,有一种“久别重逢”的感觉。

《久别重逢》,范雨素著

北京十月文艺出版社 | 2022.11

二

灵气、巫气与诗意并存的文学世界

下面我想谈谈对《久别重逢》的阅读感受。读完这本书,我才意识到《我是范雨素》是《久别重逢》的压缩版,《久别重逢》把《我是范雨素》放在一个更宏大、更历史的视野中来呈现。从这个角度看,《久别重逢》依然是“我”的精神自传,追问“我”是谁、“我”在哪里、“我”要到哪里去等问题。小说中的“我”是一个非常自信、自主的女性。

从文学艺术上看,《久别重逢》有三个特征:一是,想象力奇特。在出版之前,范雨素说这是一部科幻小说,我脑中想象的都是美国科幻电影或者刘慈欣的小说。《久别重逢》显然不是这种“典型”意义上的科幻作品,故事性也不强。这本书的写法不是从情节结构、人物性格等西方小说的方法来叙述一个有头有尾的故事,而是有点像中国古典小说,是以人物为核心,一个人物连着另一个人物、一个地方连着另一个地方,用散点、蔓延的方式把很多人与事串起来。仅以第一章《一个梦》为例,就是从一个梦到另一个梦,梦里套着梦。从战国楚王幼子分封古襄阳写起,到1944年“我”的外祖父一家迁到古襄阳的楚侯府。从“我”在的梦里变成一只海龟,到这个“梦”变成数学家特斯拉的分形、叠加空间,再到安徒生的童话《海的女儿》、希腊哲学家芝诺的时间“乌龟”、中国童话“牛郎织女”。这些不同脉络的文化以一种意想不到的方式“粘合”在一起,但读起来并不觉得混杂或混乱,有一种浑然天成之感;

二是,带有灵气、巫气的童话色彩。《久别重逢》的语言是一种童话式的、拟人化的语言。如果说小说从“一个梦”开始,那么这是一个横跨了前世与今生、跨越了人与自然的界限的“梦”。小说中关于童年的书写,充满了诗意,如国槐是大国槐哥哥、枣树是大枣树婶婶、桑树是大桑树爷爷,“大桑树爷爷离我们家门口一百米,每天晚上的梦里,我都梦见我的灵魂从树里飘出,上升,大桑树爷爷这时候变成了一个叫催生的灵兽,他接住我的灵魂,轻轻地把它放在我的躯体里”(第38页),寻找大桑树爷爷的催生灵兽也成为“我”离家出走的核心动力。范雨素是湖北人,也许是受了楚国巫术文化的影响,《久别重逢》的童话的灵气中还夹杂着鬼魅的巫气。如“我”带着女儿探寻到贵州止步县古田的大森林里,是鬼神聚集的鬼神堡,在崇山峻岭的原始森林里,是沟通天庭与地府的门户之地。森林中的植物合欢树,黄栌树、甜魇菇也成为陪伴母女俩生活的植物精灵,充满了巫术和神秘的灵性。

三是,从《我是范雨素》到《久别重逢》,能够看出范雨素有自己的语言风格,是一种诗意、简洁、明亮的汉语风格。这种风格来自于古典诗词的浸养,与范雨素大量的文学阅读有关。范雨素的简约文风中经常带着“出人意料”的反转或者说清晰的社会意识,使得这份诗意明快的风格背后隐藏着现实的厚度。经常前半句还是一个诗意的叙述,后半句就“还原”为赤裸裸的现实,如把《牛郎织女》的故事书写为打工妈妈与留守儿童的故事,“她们在思念她们留在地球上的孩子,她们是仙女,她们下了凡尘,和人间的男子生下了孩子,她们又回到了天界。她们的孩子成了地上的留守儿童。……地上的爸爸挑着孩子来了,和在天上打工的妈妈,见了一面。然后,又披着老水牛爷爷的皮,去人间做留守儿童了”(第15页),《牛郎织女》的童话瞬间变成变成“天上打工的妈妈”和“地上的留守儿童”。还比如“城市像抽水机,小城市是小水泵,大城市是大水泵,把七亿农民源源不断地抽到城市来”(第173页),准确地描述了城市发展与农民进城打工的关系。

三

出走、故乡与轮回:《久别重逢》的三个故事

从内容主题上看,我也认为《久别重逢》讲了三个故事。

第一,这是一部女性离家出走的故事。《久别重逢》写了三次“我”的“出走”,一次是12岁,大桑树爷爷被别人砍了之后,受知青小说的影响,“我”南下寻找催生灵兽,到了广西柳州,遇到了流浪男孩莫阿蓝;二是1994年、18岁,“我”成为北漂,到北京崇文门三角地倒卖家具、帮盗墓贼放风把门;三是女儿丢失又找回之后,带着女儿到黔东南的冥阳两界寻找大桑树爷爷,想赎掉自身的罪责。这几次主体的出走、游离和历险,使得《久别重逢》看起来像成长小说和青春小说。如果再考虑到今生对前世、此生对前生、物理空间对虚拟空间的穿越,这些多重出走跨越了古今中外、地球与地外。在这个意义上,这是一部与《鲁滨逊漂流记》类似的具有现代精神的小说,只是与男性的、扩张的鲁滨逊不同,“我”是女性、带有神秘的、文学精神的浪漫主体。

第二,这是一部关于故乡、故土的寻根小说。《久别重逢》的内核是“我”的父母、先祖和兄弟姐妹们的故事,“我”追溯了母亲之家、父亲之家的源头。《久别重逢》的历史“寻根”是从文化地理开始的,这种文化地理又分成两个序列,一是古襄阳、楚侯府、村子里的花家地、药家地、汉水、昆河,还有王莽赶刘秀时留下的两处遗址“背君寺”和“扳倒井”等人文地理,“扳倒井的井台上留下了两千年的时空勒痕,青石板的井沿上有一道道绳索勒出来的深沟。我无数的祖辈都喝这口汉光武帝命名的井中水长大成人”(第21页);二是,与这些地方、遗址相关的历史人物,如西楚霸王项羽、大汉天子刘邦、刘表、抗元将领范天顺、杜甫等“旧时王谢”,都曾与这片土地有着直接的历史渊源。“在梦境里,我的家族是时空跃迁后形成的时空重叠,是时空弯曲后的引力波荡漾成的涟漪,后来漂浮成时空泡沫。泡沫迸裂,落地重生,有了我们一家人”(第11页),家族与家族世代生存的土地成为“我”念兹在兹的精神家园。

第三,这是一部生命轮回、前世与今生相互转化的神秘小说。“黑夜里,黑沉的梦境把我带回到幸福的少年时光。童年,家门口的道场,道场边是轮回井,轮回井旁大桑树爷爷安祥地看着我们”(第204页)。人生是宿命的,前世与今生是欠债、还债的关系,“我一直对我的两个孩子充满歉疚。大女儿跟着我颠沛流离,如断线鹞子一样随风转逐,短短十几年的生命一刻不停地流浪在路上。都说孩子是我们每个人上辈子的债主,是讨债鬼附身的。可我的两个孩子都不是来讨债的,她们都是来还债的人,我上辈子肯定是个大善人,还是有能力的善人,所以这辈子,就有还情的魂魄附身在我孩子的肉身上来还债”(第198页)。在“我”的想象中,世间是一个人人平等、自由的世界,人与人相遇都是亲人,此生的相遇也是前世的重逢,这个“久别重逢”的世界受到大桑树爷爷庇护。这种欠债与还债变成弱者与弱者之间的尊重和呵护,“我休息时,照常领着我的两个女儿去赎罪,给所有得不到尊严的人一个温暖的仪式”(第196页)。

四

《久别重逢》的双重性

最后,我想谈谈这本书的双重性。《久别重逢》带有奇幻、神秘的童话色彩,借助文学的翅膀,“我”得以穿越古今中外的时空限制,与哲人对话,与童话人物交流,与大自然成为通灵的一家人。不管是上天入地的精神遨游,还是在贵州的夜郎国寻觅大桑树爷爷,这都赋予这部作品微妙的双重性,一边是超越世俗的自由世界,一边是颠沛流离的沉重生活;一边是梦中的美人鱼、第欧根尼,一边是北漂遭遇不公、歧视的宿命;一边是巫术、住在墓穴中的诡丽之气,一边是女性生命的坚韧、豁达。这样两种双重世界的想象恰好是这个时代在劳动者身上留下的阴影。

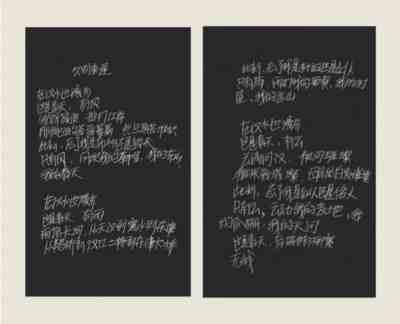

范雨素的手写诗

第一重双重性,是文学阅读构造的精神世界与居无定所的北漂人生之间的反差。《久别重逢》是一本关于书的元小说,里面提到了很多书,有童书、课本、哲学书、历史书、小说,还有随手拈来的唐诗宋词、心理学著作、科普类图书等。文中也引述了大量“我”读过的书,如《聊斋》中的《大力将军》、课文《杨家岭的早晨》《森林爷爷》《捞月亮》、苏轼的词《浣溪沙》、杜甫的《又呈吴郎》等等。范雨素在访谈中多次提到她喜欢文学阅读,对读书有一种难以割舍的“痴迷”。在《我是范雨素》、《久别重逢》中都有到废品站给女儿买几斤书的情节,甚至认为“一本书从来没有人看过,跟一个人从没有好好活过一样,看着心疼”(第14页)。《久别重逢》反复回忆童年时大哥哥、大姐姐、小姐姐读书、背书、阅读文学作品的场景,而且支撑“我”出走的动力以及出走的方向,全部来自于阅读和书的暗示。“我”不仅读书,而且“信”书,不管是读知青小说到广西柳州流浪,还是看了《中国青年报》的深度报道到北京崇文门三角地谋生,甚或去鬼神堡寻找大桑树爷爷,也是通过奇书《鬼神本纪》和图书馆里的“地方志”。这些书充当着“地图”的功能,指引着“我”的人生方向。与这重文学世界相参照的是,“我”在北京打工、从事家政服务的工作,遭受雇主的歧视、刁难和不尊重。

第二重双重性,是历史寻根与当代家族史的对比。范雨素的阅读构建起了一个奇幻缤纷的文学世界,成为摆脱沉重的日常生活之外的平行宇宙。这些不同脉络的知识以梦的方式整合在一起,从第一章《一个梦》开始,到第九章《鬼神堡》,可以看成是一个少女从童年怀着能够催生灵兽的大桑树爷爷的灵梦,到成年依然寻找催生灵兽的“梦”游的过程。这里的“我”具有双重身份,一是“我”变成了负载着几千年文明的主体,“每个人的肉身是无数个民族精英的繁衍、传承/每个人的身上都凝聚着祖先的魂魄/一个人的历史,就是一个民族的历史”(第7页),“我”出生在西楚霸王、刘邦、杜甫等历史人物曾经生活过的地方;二是“我”来自于由两个哥哥、两个姐姐组成的大家庭,“我”生下来就跟着当村干部的母亲开会、调节群众纠纷,“我”的哥哥、姐姐们也各自有各自的“宿命”。这种先祖的辉煌历史与个体家庭组成的当代史形成了“前世”与“今生”的关系,当代被历史化、历史被当代化,历史与当代成为“无缝对接”的彼此。

第三重双重性,是家政女工身兼性别与阶层的双重属性。范雨素的书写带有清晰的女性意识。首先,这部小说自觉、不自觉地反思男性化、中心化的叙事,离家出走、寻找生命的意义本身是一种个人主义和男性主体的故事,在历险中完成主体的成长,而《久别重逢》是一种去中心化的、非线性叙事,“我”离开家、又回到家,“我”离开北京、又回到北京,不是主体经历挫折完成成长的模式,“我”在时空的轮回中是一个自信、自主的生命主体;其次,“我”的社会身份是女儿和母亲,“我”始终处于被抛弃的无“家”无“所”状态。当“我”长大离开家,“在男权社会里,老家已没有我的家了”(第201页),从产权的意义上,故乡不再有“女儿”的位置。“我”分别与两个男人盗墓贼刘芒芒、盗宝贼金庸原偶遇,受其欺骗,怀孕生女后,独自完成生产、养育女儿的职责,“我”成为无“家”的单亲妈妈;三是,这种被反复抛弃的女性命运,又与从事家政服务的社会工作结合起来,这种性别的弱势与社会阶层的弱势融为一体,“我”在雇主家从事家政工作,这也是别人的“家”,“我”成为雇主家“穿上了用卑微的米粒做的隐身人”(第203页)。范雨素把这种都市家政女工遭受歧视、不公平的世界描述为“文明恐惧症”。这种“文明恐惧症”就是一种社会阶层分化的都市,“中国人里这个叫作农民工的群体,他们有好多个亿。他们背井离乡,和亲人分离,简单谋生。他们的父母叫‘空巢老人’,他们的妻子叫‘留守妇女’,他们的孩子叫‘留守儿童’。我是他们,他们是我,我们构成了金字塔的底座。这是我看到的文明社会,我对这个文明社会深深恐惧”(第202页)。这种“金字塔的底座”使得“我”处于阶层(穷人)和性别(女性)的双重弱势状态。

总之,《久别重逢》以个人家族史为线索,上接前世的日月轮回、脱胎转世,下承今生在人世间的四海漂泊。在这种碎片、跳跃和诗意的文学叙述中,范雨素书写了一部女性视角下的生命与历史之歌。这种海纳百川的想象力与卑微顽强的生命力,使得《久别重逢》成为21世纪的“生死场”。

「 支持!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅网刊微信公众号