(本文原发表于强世功主编:《政治与法律评论》(第二辑),法律出版社,2013年)

东亚地区的整体崛起是上世纪后半期世界政治经济体系中最重要的变化之一,而作为该地区最新赶超者的中国的持续发展则进一步提升了这一变化的意义。由于日韩是所谓发展型国家的主要代表,而中国的发展过程明显具有发展型国家的特点,因此日韩如何在维持一党长期执政或威权体制的同时,实现生产的快速与持续扩张,是中国的东亚观察家们长期以来最为关心的主题之一。[i]

在这样的背景之下,我国学界对日韩的政治体制和经济发展进行了大量研究。但是,这些研究对日韩经验的把握往往是不全面的。具体来说,民主可以区分为政治民主和经济民主,而生产扩张则可以区分为生产上量的扩张和质的扩张。上述研究基本上集中于政治民主与生产的量的扩张之间的关系方面,忽视了经济民主与生产的两种扩张之间的关系。笔者认为,民主的政治侧面与生产的量的扩张之间的关系仅仅是日韩奇迹的表层结构,而被忽视的经济民主与生产的两种扩张之间的关系则构成了日韩奇迹的深层结构。进一步来说,经济民主具有宏观和微观两个层次,而作为微观经济民主表现形式的产业民主则存在着工具性的和价值性的两种形态。产业民主在日韩有不同的演变轨迹。这样的演变各有其政治背景,但是对两国的生产扩张和政治民主的发展都产生了重要影响,这些影响与日韩奇迹的表层结构一起构成对中国的借鉴意义。

发展型国家论的结构与逻辑

尽管约翰逊的分析视角与葛申克隆的经典研究存在潜在联系,[ii]其对战后日本经济的研究因为明确提出了关于政府介入与经济发展的关系的假说,而被公认为发展型国家论的开端。[iii]经过阿姆斯丹和韦德等人的拓展,这一理论已经成为政治科学家分析东亚经济发展的主流范式,并在发展经济学领域引起持续的反响。[iv]

如果说该学派的研究者将历史发展过程中或特定国际环境下形成的政治精英集团的发展意愿,以及作为此种意愿表现形式的核心官僚机构的存在,作为分析的逻辑起点的话,那么政企关系则处于分析的核心。[v]这一学派的研究者认为,在核心官僚机构以“自主地嵌入”实体经济的方式,收集信息并协调经济主体的经济活动过程中,选择性的产业政策以将有限的资源导向战略性产业的形式,促进了经济成长。

一般而言,发展型国家论潜在地存在两个逻辑上的问题。第一,如果政府介入经济发展过程中所产生的成本,即寻租成本(rent-seeking cost)过高的话,则介入归于失败。主流经济学对这一理论的主要攻击之一即在于此。第二,尽管政治体制与企业之间的关系构成分析的中心,但是这一学派对于两者之间的逻辑链条的解释却并不充分。首先,尽管约翰逊的早期研究涉及了企业的生产过程,但是这一视角并没有在该学派的后续研究中受到重视。[vi]从这个意义上说,发展型国家论和新古典经济学同样将企业的生产过程处理为黑箱。其次,一党长期执政或威权体制被认为是政府自主设计并执行工业战略的前提,但是劳工阶层如何被统合进发展的过程,以及这种统合产生了何种影响却没有受到应有的重视。[vii]

发展型国家论的贡献在于以政治体制的稳定性、相对独立性和选择性介入来解释生产的扩张。但是,问题是发展型国家论对生产过程和劳工政治的忽视,不但导致这一理论无法解释企业竞争力究竟是如何形成的,而且将劳工政治对政治体制的影响问题付之阙如。笔者认为,发展型国家论的研究者没有对民主和生产的内部结构及其内在联系给予重视,是产生上述问题的根本原因。

两种民主和生产的两个侧面

相对于政治民主而言,政治科学家对经济民主的关注出现得较晚。达尔对经济民主的论述被重视这一问题的研究者广泛引用,但是他对经济民主进行正面论述的专著迟至1985年才出版。[viii]实际上,经济民主问题长期以来一直没有在政治学界获得正式的认同。在意识形态的影响之外,经济民主概念的复杂性也与这一现象有关。

尽管存在立场的对立,但是研究者大多倾向于从两个抽象程度不同的层次来界定经济民主。按照崔之元的分类,经济民主可以区分为宏观和微观两种。所谓宏观经济民主是指将政治民主的基本原则——人民主权——贯彻到经济领域,按照多数人民的利益来设计经济制度;所谓微观经济民主是指在企业层面贯彻后福特主义的管理原则。[ix]这样的区分涉及了经济民主的不同层次,是讨论其内涵的较好的切入点。尽管有必要对微观经济民主的形态进行详细分类,但是微观经济民主在现实中的对应物是明确存在的。然而,关于宏观经济民主的对应物则存在不同的认识。更为重要的是,这两种经济民主的对应物背后的经济逻辑的清晰程度是不同的。

如果将按照多数人民的利益来设计经济制度作为宏观经济民主的主要内涵,那么我们将面对无数的“经济民主”而很难找到宏观经济民主的明确对应物。原因很明显,很难想像一个现代国家会宣称其经济制度是按照少数人的利益来设计的。经济民主的怀疑论者将宏观的经济民主称为“放浪形骸的概念”与此不无关系。[x]

另外,这样的定义背后存在两个很强的假设。首先,按照多数人民的利益设计的经济制度必定有助于经济发展。其次,由于国有企业在现实当中往往被赋予“代表多数人民的利益”的地位,所以我们必须通过假设国有企业不但能切实地代表多数人民的利益,而且必然是高效的来为宏观经济民主提供经济学意义上的支撑。在这里,支持经济民主的研究者之间潜在地存在认识上的对立。举例来说,经济资源的集中化和经济组织的等级化是主张经济民主的研究者的两个重要出发点。[xi]但是,集中地占有有限资源的主体既可能是垄断性的民营企业,也可能是垄断性的国有企业。正是在这个意义上来说,经济民主的不足既可能由经济自由的过剩引起,也可能因经济自由的缺乏而出现。[xii]如后文所述,战后日本的经济民主发端于对财阀企业垄断的废除。换言之,在日本,经济民主是以一般意义上的废除垄断为前提的。因此,宏观经济民主和经济自由并不是两个完全互相排斥的概念。进一步而言,当经济领域的人民主权主要通过处于垄断地位的国有企业而表现出来时,如果国有企业不能通过在企业内部实现民主管理来发挥制度示范者的作用,则这样的经济民主不但可能损害一般意义上的经济自由,而且未必能够实现其倡导者维护大多数人民的经济利益的初衷。[xiii]因此,如果我们主要从宏观层面来把握经济民主的内涵,那么意识形态之争可能会主导这一研究领域并屏蔽更微观的但却更具可行性的选择。

相对于宏观经济民主的复杂性,微观经济民主的所指是清楚的,它主要包括劳动者管理的企业和企业管理的民主化两种形态。前者因前南斯拉夫的实践而受到关注,但是也一直存在于西方国家。考虑到前者所面临的理论难题和现实限制,企业管理的民主化可以被视为微观经济民主的典型形态。[xiv] 产业民主一词来自韦伯夫妇,可以理解为对企业内部权力的过度集中或企业成员间的阶层构造的调整。[xv][xvi]在这个意义上来说,后福特主义因其民主化的管理实践和出色的经济绩效,而被视为产业民主的代表。

微观经济民主的推行不但是宏观经济民主发挥作用的前提之一,[xvii]而且正如后文所论及的那样,产业民主背后的经济逻辑也更为清晰。基于这样的认识,笔者将注意力集中于微观经济民主,即日韩语境中的产业民主。

相对于经济民主的复杂性,生产的扩张的两个侧面的内涵及其相互关系是非常明确的。生产的扩张——日韩中三国经济成长的直接表现和最大公约数——可以区分为生产的量的扩张和生产的质的扩张。前者指产品数量或生产能力的增长,后者指产品质量或技术能力的提高。[xviii]

在对民主和生产扩张的两重性分别进行上述分解之后,我们可以发现关于日韩的政治体制和经济成长的讨论,主要集中于政治民主和生产的量的扩张的关系方面。在这样的视角之下,相对稳定的政治体制与生产的量的扩张的关系是非常明确的:前者不但为后者提供了稳定的国内市场,并且在美国的支持下为后者开拓国际市场创造了条件。但是,这样的视角不能解释为什么日韩的产品质量和技术能力可以持续上升。按照经济学的基本原理,劳动者和管理者之间在生产过程中的信息不对称问题难以根除。具体来说,尽管管理者可以监督劳动者是否在进行生产,但是却很难完全监督劳动者在多大程度上致力于产品质量的提高,而这一问题难以通过劳动契约的形式得以解决。

需要注意的是,生产的量的扩张当然可以通过“干中学(learning by doing)”来推动劳动者的技能上升以及生产的质的扩张。但是,一般意义上的干中学发生在所有赶超型国家之中,因此这一变量无法完全解释日韩的产品质量和技术能力的提升幅度为什么大大超过了其他赶超型国家。

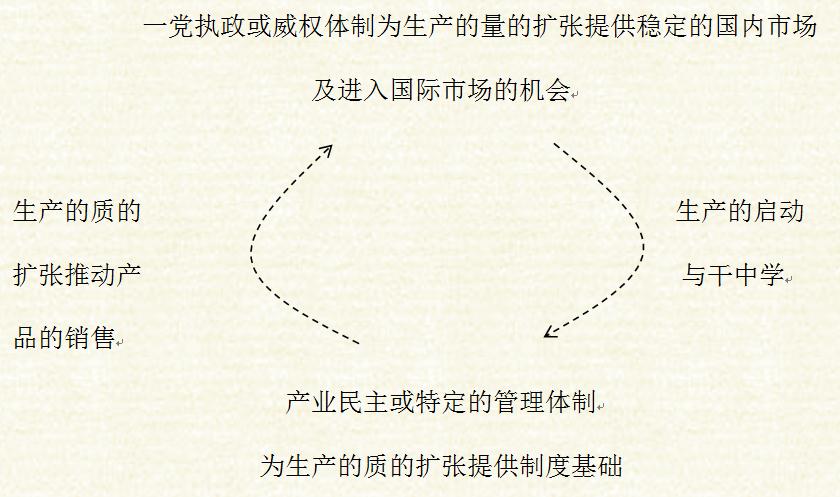

笔者认为,问题的关键是将政治体制和经济成长的关系进行细分:民主的政治侧面和生产的量的扩张之间的关系仅是日韩奇迹的表层结构,而被忽视的产业民主和生产的两种扩张之间的关系则构成了日韩奇迹的深层结构。这里所说的表层结构和深层结构的关系可以归纳为下图。

图1 民主与生产:日韩奇迹的表层和深层

为了更好地揭示日韩奇迹的深层结构,我们从日韩在一个和本文主题密切相关的世界竞赛上的表现入手,为分析日韩在产业民主与生产的扩张方面的不同选择及其影响进行铺垫。

一个不为人知的世界竞赛

世界技能竞赛(World Skills Competition)发起于1950年,基本上每两年举办一次,成员国包括世界上的主要国家。技能竞赛与一般的体育赛事有诸多不同。参赛选手主要是22岁以下的青年工人或技师(参加团队竞赛或电子技术竞赛者的年龄可以放宽至25岁);曾经参加过竞赛的选手不能继续参赛;每国在一个项目上只能派一位或一组选手参加;竞赛的项目既涉及电子技术、机械制图、机械组装、金属加工、模具制造、焊接、印刷、汽车钣金、汽车喷漆、汽车组装、石材加工、管道铺设、家具制造、砖瓦铺设和贵金属加工等制造业中的基础技能,也包括网页设计、信息网络铺设、美容、缝纫、造园、面包烘烤、护理和广告设计等服务业所需的技能;一些竞赛的时间有时长达二十小时,分几天进行。下表是对东亚各经济体参赛之后历届竞赛中奖牌数前三名的国家和地区的统计。

表1 东亚经济体在世界技能竞赛中的表现

| 1962

|

日本 爱尔兰 西德

|

1975

|

瑞士 韩国 日本

|

1993

|

中华台北 韩国 德国/日本

|

| 1963

|

日本 英国 葡萄牙

|

1977

|

韩国 西德 日本

|

1995

|

韩国 中华台北 日本

|

| 1964

|

英国 日本 西班牙

|

1978

|

韩国 瑞士 奥地利

|

1997

|

韩国 中华台北 瑞士

|

| 1966

|

日本 荷兰 英国

|

1979

|

韩国 日本 瑞士

|

1999

|

中华台北 韩国 日本

|

| 1967

|

西班牙 日本 西德

|

1981

|

韩国 日本 瑞士

|

2001

|

韩国 德国 日本

|

| 1968

|

瑞士 日本 韩国

|

1983

|

韩国 中华台北 奥地利/日本

|

2003

|

韩国 瑞士 日本

|

| 1969

|

日本 瑞士 西德

|

1985

|

韩国 日本 中华台北

|

2005

|

日本 瑞士 意大利

|

| 1970

|

日本 西德 韩国

|

1988

|

韩国 日本 中华台北

|

2007

|

日本 韩国 法国

|

| 1971

|

日本 西班牙 瑞士

|

1989

|

韩国 中华台北 奥地利

|

2009

|

韩国 瑞士 日本

|

| 1973

|

西德 韩国 日本/瑞士

|

1991

|

韩国 中华台北 奥地利

|

2011

|

|

上表的特点很明显。首先,各种体育竞赛的有力竞争者美国、俄罗斯在世界技能竞赛中表现不佳。其次,日本在整个六十年代占有主导地位,并在其后的竞赛中保持前三名的地位;类似地,韩国从70年代后期开始占有优势。

无疑,上表并不能完全反映各国劳动者技能的实际水平。首先,和体育竞赛一样,技能竞赛中也可能存在“锦标主义”。重视这一赛事的国家更可能投入大量资源对选手进行培训以取得优异的成绩。其次,技能竞赛的竞赛项目多就一位劳动者的单一技能进行考核,而员工之间的协作以及员工是否拥有多项技能是决定产品质量的重要变量。用劳动经济学的术语来表达,前者接近标准化技能,而后者则接近企业特殊的技能(firm-specific skill)。

就第一个问题而言,尽管竞赛成绩不能全面地反映一个国家劳动者技能的真实水平,但是这一竞赛的成绩最少与一个国家对劳动者技能的重视程度有关。就第二个问题而言,为了更全面地把握日韩劳动者的技能水平,我们可以参考美国权威机构对在美国销售的耐用消费品所进行的质量评级。[xix]在这些产品之中,汽车的复杂程度最高,因而J. D. Power等机构所进行的汽车质量评级,可以作为比较全面地反映劳动者的各种技能和企业管理水平的代理变量。因为篇幅关系,我们不能在这里详细地引用这些数据,但是这些评价机构给出的评分所传达的信息是清楚的:日本的汽车质量一直在持续上升,部分企业的产品已经成为美国汽车市场中的质量标杆;韩国的汽车质量则从90年代后期开始表现出上升势头。

产业民主与生产的扩张:日韩的选择

将上述直接的和间接的数据综合到一起,我们可以得出以下初步结论。日本劳动者的标准化技能和企业特殊的技能基本上实现了同步提高;韩国劳动者的标准化技能的提高大体上始于70年代,而其企业特殊的技能的提高则在90年代后期表现得更为明显。很明显,两国劳动者的技能形成路径及其政治环境是不同的,这样的不同展示了中国在同一问题上的两个潜在的选择方向。

日本劳动者的技能,特别是企业特殊的技能的形成与产业民主之间存在明确的联系已经成为学界的共识。[xx]美国占领军在日本战败后所进行的经济改革中的一项重要内容是承认劳动者的结社权、集体交涉权和罢工权。这一改革从根本上确立了劳动者的政治地位。但是,产业民主在日本的出现有着更深刻的社会和经济基础。在战后改革过程中,构成军国主义经济基础的财阀集团被解散,与旧的政治体制有关的、主要来自于财阀家族的大量企业管理者被从企业中驱逐出去。取代这些旧式管理者的是一批接受过高等教育的、主要来自于平民阶层的新型管理者。这些管理者从低级管理职位起步,与普通劳动者长期共事,因而对后者的处境抱有同情心。[xxi]这些管理者对于企业所有权及产业民主问题的认识典型地反映在由这些管理者所组成的经济同友会的代表理事大塚万丈发表于1947年的《企业民主化试案》之中。

大塚万丈认为,“简单地说,经济民主化的目的在于,使与企业运营有直接和间接关系的所有人,无一例外地参与企业的管理,并将其意志反映在管理之中。换言之,一国产业的运营应该基于所有相关者的共识和创意进行,而且这种管理只能通过相关者的责任感与合作精神来完成。在这个意义上说,经济民主化必须通过提高劳动大众的地位来实现”。

在制度设计方面,大塚万丈的主张有三个要点。第一,由所有者、管理者和劳动者构成的企业总会为企业最高决策机构;第二,所有者、管理者和劳动者共同对企业利润的分配拥有权利,劳动者的工资必须能够保证“最低生活标准”;第三,企业既不是公有的,也不是私有的,而应该是“事实上的共同所有”。

如果说上述原则所体现的是大塚万丈等人的理想的话,那么这种理想则是建立在以下认识之上的:劳动者提供的劳动、管理者提供的管理和股东提供的资本对企业而言都是必不可少的,在这个意义上说,股东不应是企业的唯一主人。尽管大塚万丈的方案没有成为经济同友会的正式决议,但是这一方案极大地提高了社会对劳资妥协的重要性的认识,推动了社会各界对产业民主的正当性和必要性形成共识。这样的影响反映在《企业民主化试案》和经济同友会于1956年发表的正式决议之间的内在联系之中。后者的要点如下。第一,管理者应该认识到“企业的公器性”,通过与社会的协调来实现企业的发展。第二,企业的利润应该在资本家、管理者和工人之间进行公平的分配。第三,管理者不仅是接受资本家的委托对其资本进行运营,而且是接受包括资本家在内的全社会的委托进行管理。很明显,尽管这一决议淡化了《企业民主化试案》的激进色彩,但是仍然体现了产业民主的精神。[xxii]

在产业民主为社会各界广泛接受并成为主流的意识形态,终身雇佣也得到保障的情况之下,日本劳动者积极地投身于质量小组(QC)等活动,致力于企业特殊的技能的形成并发展为具有多种技能的多能工,而日本的工会也开始通过介入企业管理,提高企业业绩的途径来提高劳动者的收益。[xxiii]需要注意的是,企业特殊的技能具有明显的资产专用性,只有在劳动者进行长期的投资的情况下才能形成。劳动者一旦被企业解雇,这样的技能将失去价值。因此,长期稳定的雇佣形态是企业特殊技能得以形成的必要条件之一。典型的日本企业中产业民主的存在是广泛的,劳动者对生产过程的直接控制是其中最为著名的例子:现场劳动者在发现产品缺陷的时候拥有将整条生产线停下来的权力,而这样的权力在强调管理者权威的美国企业中是不可想象的。类似地,由于企业管理者不但大多从企业内部晋升,不像美国企业那样大量地来自于企业外部的“职业管理人”市场,而且这些管理者在晋升到中级管理职位之前一般都是企业工会的成员,典型的日本企业之中的蓝领和管理阶层之间的身份差别,以及两者之间的工资差距,都远远小于典型的美国企业。与此相对应,产业民主所产生的效益也是巨大的,劳动者通过发展企业特殊的技能,并进行团队合作,来降低模具转换的时间,是最为典型的例子:通过现场劳动者的合作,模具转换所需要的时间降低了几十倍。[xxiv]

与日本相比,韩国的产业民主与生产的两种扩张之间的关系呈现出更为复杂的形态。在经济发展初期,韩国工人运动面临着多重困难。首先,韩国企业中所有与管理的分离进行得不彻底,大量企业以家族企业的形态(owner management)存在,家父长制等封建传统抑制了劳工权利意识的觉醒。其次,朝鲜战争导致左翼思潮被严格控制。第三,政府与垄断资本的结盟使政府的政策主要反映后者的利益。1961年军政府解散原有的工会,建立官方工会,后者主要贯彻政府的意图。1963年军政府修订工会法,正式实行抑制工会发展和推动出口导向的发展战略。1971年,军政府直接取消了劳工的集体交涉权和罢工权。换言之,在资源有限的情况下,垄断资本和政府同时剥夺了一般资本的经济自由和劳动者的经济民主。在劳动市场的供求关系压力之下,韩国工人的罢工次数不多,罢工的目的主要是争取最低限度的尊严,而不是提高工资或改善工作条件。[xxv]

劳动市场在70年代末至80年代初逼近转换点,工人阶级开始形成。[xxvi]随着主导产业从纺织和服装向重化学工业过渡,职工技能的重要性上升。但是在政府的发展导向之下,企业战略的重点是发现新市场并筹集资金进入,对稳定劳动者队伍,在企业内部培养其技能不感兴趣。[xxvii]企业仍然主要通过权威主义的管理原则来维持劳动纪律,并通过外部劳动市场获得熟练工人,[xxviii]这样的制度安排导致很高的蓝领流动率。在70年代,韩国制造业工人的月平均流失率为5.16%,而同一时期日本的相应数据则为1.78%。[xxix]在80年代初期,韩国企业每年要替换大约三分之二的劳动力。[xxx]

在这一时期,政府积极通过发展职业教育来促进劳动者基本技能的形成,推动大企业的发展。[xxxi]在企业不重视内部培训的情况下,韩国在强调个人单项技能的世界技能竞赛上的表现,在一定程度上可以归因于政府对企业功能的替代。[xxxii]

1987年的民主化运动之后,劳动者获得组织工会的权利,长期受到抑制的劳资矛盾开始表面化。为解决这一问题,韩国企业试图增加企业管理中的民主成分并提高产品质量。这样的努力典型地体现在韩国汽车企业引进“精益生产方式(lean production system or Toyota production system)”的过程之中。

现代汽车自1975年开始生产自有品牌汽车。从1975年到1987年,现代汽车以少品种、大批量生产来实现规模效应,劳动分工高度细化,具有准军队特征的现场管理团队控制了生产过程,体罚甚至被作为一种管理手段。这样的管理方式在1987年之后难以维持。首先,劳动者在获得组建工会的权利之后,罢工频发。其次,长期的专制主义管理方式和劳动者技能的单一化,导致复杂产品的质量难以得到保证。1980年代后期开始向美国出口的汽车,被发现存在大量质量问题,出口量从1988年的33万台下降到1991年的11万台。为解决上述问题,资方被迫废除白领和蓝领的身份差别、推动员工向多能工的方向发展、奖励员工的合理化提案、推广现场质量管理活动。但是,除身份差别的废除之外,上述努力之中的大部分都由于资方对劳动者的不信任和工会的工联主义倾向,而没有取得明显的成果。[xxxiii]在这种情况下,现代汽车被迫调整战略,用强化设备投资的方法来代替对现场工人的依赖。[xxxiv][xxxv]

当福特主义遇到发展型国家:日韩道路的解读

从产业民主的角度来看,日韩的实践在趋势上存在共同点:典型的日本企业从战后初期开始一直推行产业民主,[xxxvi]而韩国则在经济发展进入以重化学工业为主的阶段之后逐渐引入产业民主的要素。同时,日韩道路的差异也是明显的:产业民主在两国的启动时间、实施范围和效果都是不同的。更为重要的是,两国在产业民主问题上的不同选择建立在不同的政治背景之下并具有不同的政治影响。

笔者认为,日韩差异的实质是福特主义的管理原则在发展型国家的不同变形,前者是在受国家间接支持的微观法团主义(micro corporatism)的基础上实现的对福特主义的超越,即所谓后福特主义(post Fordism),而后者则是借助国家的介入来强化福特主义的基本原则。

将日本企业的实践视为后福特主义和产业民主的典型,是建立在坚实的经济学基础之上的。关于日美企业,即福特主义和后福特主义的比较的主流研究表明,两者之间的本质差别在于,典型的美国企业(福特主义)的管理,主要是通过管理者和被管理者之间的垂直的信息传递来完成的,在这样的管理体系之中,分工高度细化,劳动的构想与实施完全分离,横向的、即员工之间的信息交换受到极大的抑制。相反,典型的日本企业(后福特主义)的管理则主要是通过现场作业者之间、班组之间、车间之间和部门之间的横向的信息交换来发挥作用。[xxxvii] 后者不但和前者共同在理论上构成企业管理的复数的最优选择,而且在实践中将企业内部权力的过度集中和企业成员间的阶层构造相对化了。也正是在这样的过程之中,典型的日本企业的管理原则才具备了产业民主的色彩。[xxxviii]

值得注意的是,如果说这样的实践可以归纳为微观法团主义的话,那么这种法团主义的形成则受到了国家的间接支持。具体来说,稳定而长期的雇佣形态是劳动者形成企业特殊的技能并积极投入生产过程的制度基础,这样的制度基础受到了法律的间接支持,而推动这样的支持出现的则是国家对发展目标的理解。[xxxix]类似地,韩国政府不但在发展初期通过抑制劳动运动为企业推行福特主义的管理方法提供了条件,而且在工业化进入重化学工业阶段之后通过提供技能教育推动了工业转型。另外,政府主导的融资体系也是韩国企业以大量进行设备投资的方式代替劳工的必要条件。

因此,日韩的发展型国家以不同的形式直接或间接地影响了两国产业民主的形态。需要注意的是,发展型国家对产业民主的影响是长期而深远的。在日本,国家对产业民主的影响是间接的。因此在经济发展遇到困难时,与雇佣制度有关的安排有可能松动。这一点在和实行制度化的、有明确法律依据的法团主义的德国的比较之中表现得非常明显。[xl]

在讨论日韩劳工政策的时候存在一个无法回避的充满挑战性的问题:韩国企业在经济发展的初期基本没有导入产业民主的要素,但是韩国仍然实现了经济发展,用本文引用的资料来说,在这样的管理体制之下韩国甚至在世界技能竞赛中连续地取得了优异的成绩。面对这样的问题,需要强调的是韩国企业能够采取上述管理模式的主要原因在于韩国发展型国家对资方长期偏袒,而这样的长期偏袒在推动了经济规模扩张的同时,也引发了至今难以消除的劳资冲突。对劳工的长期排斥导致90年代末期之前没有政党谋求代表工人的利益。[xli]这样的环境与韩国工人倾向于在政治体制之外采取激烈的抗争行为并对资方的管理方式改进表现出不合作的态度不无关系。韩国的典型企业即使在今天也几乎每年都要面对大规模的罢工,而韩国的工会明显地表现出更加关注提高工资和改善工作条件而不重视提高生产效率的工联主义倾向。

与上述问题有关,作为产业民主的基础性制度安排的工会的存在有功能性的和价值性的原因。工会存在的功能性原因是指在和谐的劳资关系之下工会可能发挥提高企业生产效率的作用;而工会存在的价值性原因是指工会的存在可以与功利性的理由无涉,而与劳动者不可剥夺的基本权利有关。类似地,工会的作用也可以分为功能性的、即发挥提高企业效率的作用,和价值性的、即体现劳动者基本权利的作用。研究者往往将前者视为实行经济民主的主要依据,而忽视了后者。日韩经验的要点之一或许在于从两个不同的方向告诉我们工会的两种存在理由或工会的两种作用是不可分割的:在产业关系形成的初期,劳动者的基本权利能否得到承认对于劳资关系的长期走向和社会的稳定具有重要影响;换言之,关于产业民主的基础性的制度安排的演进具有连续性,产业关系形成的初期出现的劳资关系在相当长的时间里可能是不可逆的。

结论

在将产业民主与生产的质的扩张的关系纳入视野之后,日韩的经验对中国的启示开始全面浮现出来。一方面,日韩政治体制的相对稳定,确实通过为经济成长提供外部环境而促进了生产在量上的扩张。但是,日韩经验中被忽视的部分是政治体制的稳定并不能直接引起生产在质上的扩张,而日韩两国为实现生产的质的扩张而设计的制度安排是不同的。进一步地,这样的制度安排有着不同的政治背景和不同的长期影响。日本企业主要在国家的间接保证下,通过推行产业民主来提高劳动者的技能,进而保证生产在质上的扩张。韩国企业在早期主要在国家直接介入下,试图通过发展专制主义的管理体制来达到同样的目的,90年代之后则被迫引进产业民主要素,在这样的努力没有取得预期成果之后,韩国企业试图以强化设备投资的方式替代劳动。如果说日本企业的选择的代价主要是在雇佣方面部分失去灵活性的话,那么韩国企业选择的代价则既包括延续至今的对立劳资关系,也包括产品质量提升速度方面的损失。

关于政治民主的讨论固然重要,但是考虑到中国在可以预计的将来仍将以制造业立国这一事实,主动而有序地推动企业层面的产业民主应该成为提高劳动者技能、推动生产的质的扩张的战略选择。

与日韩相比,中国在处理产业民主问题时所面临的特殊情况是制造业的部分产业正在面临脱技能化(deskilling)的问题。也就是说,技术变化使得部分产业所需的技能在向标准化的方向转化。因此,韩国企业在经济发展的早期阶段所采取的专制主义的管理方法似乎对中国企业具有一定的参考价值。实际上,韩国企业早期的做法正在部分中国企业中重现。但是,这样的倾向未必有利于中国的长远发展和稳定。首先,正如上节的讨论所表明的那样,劳资关系形成初期的制度安排对劳资关系和政治结构的长期走向具有重要影响,而这样的影响在经济发展进入以重化学工业为主的阶段之后可能是难以逆转的。其次,姑且不论脱技能化的问题对于不同产业的影响各不相同,即便在明显地经历脱技能化的产业之中也存在着一些需要复数技能和企业特殊技能的岗位,而这样的岗位对于这些制造业的产业升级具有关键意义。在这个意义上说,在这些岗位引入产业民主的要素有助于企业竞争力的提升。因此,如果说现阶段缺乏全面地推动产业民主的条件,那么在这些关键岗位率先导入产业民主的原则可能是一个现实而稳妥的选择。

在成功地举办了奥运、世博、亚运并决定举办世界大学生运动会和世界青年运动会之后,中国在2010年成为了世界技能竞赛组织的成员国。伦敦将在召开2012年奥运会之前的2011年迎来第四十一届世界技能竞赛。我们不知道中国是否将参加这届竞赛,我们也不知道如果中国参加的话成绩会如何,我们同样不知道如果中国参加这届竞赛并取得优异成绩的话,这样的成绩是否能够代表我国劳动者技能的真实水平。但是我们知道对于一个以制造业立国的大国来说,工业技能方面的锦标主义比体育竞赛中的锦标主义更有意义。原因很简单,参加并且在世界技能竞赛中取得优异成绩,将有助于全社会重新审视普通劳动者在经济发展中的重要作用。

u 宋磊,北京大学政府管理学院副教授;孙晓东,中国政法大学政治与公共管理学院副教授。尹保云、金安平、黄琪轩、包钢升和本刊的两位编辑从地域研究、研究方法和经济民主的政治背景等角度对本文的初稿提出了有益的批评。

[i] 关于中国的发展型国家特征,参见Mark, Beeson, “Developmental States in East Asia: A Comparison of Japanese and Chinese Experiences”, 33(2) Asian Perspectives 5-39 (2009)。

[ii] Gerschenkron, Alexander, Economic backwardness in historical perspective, Belknap Press of Harvard University Press, 1962, chapter 1.

[iii] Chalmers, Johnson, MITI and the Japanese Miracle, Stanford University Press, 1982.

[iv] 关于发展型国家论的后续发展,参见Alice Amsden, Asia’s Next Giant, Oxford University Press, 1989; Robert Wade, Governing the Market, Princeton University Press, 1990; Ha-Joon Chang, The Political Economy of Industrial Policy, Palgrave Macmillan, 1994。

[v] 关于发展型论的理论结构和发展型国家的核心特征,参见Ziya Onis, The logic of Developmental State, 24(1) Comparative Politics 109-126 (1991) 。

[vi] 约翰逊对企业生产活动的关注主要体现在其对产业合理化问题的讨论之中,参见Chalmers, Johnson, MITI and the Japanese Miracle,supra note 3, p.26-28。

[vii] 戴约对这一问题的关注是该学派内部少有的例外。但是,他的研究主要集中于工业化过程中劳工政策的变化,没有深入分析劳工政策与生产过程的关系。参见Frederic. Deyo, ed. The Political Economy of the New Asian Industrialism, Cornell University Press, 1987。在发展型国家论之外,劳动过程理论与本文的主题密切相关,但是这一领域的代表性学者如布雷弗曼和布若威,所关注的主要是发达资本主义国家的劳工如何被纳入资本主义的生产体系,而东亚地区的经济发展与劳工阶级的形成大体同步。

[viii] See Robert H. Dahl, A Preface to Economic Democracy, University of California Press, 1985.

[ix] 参见崔之元:《经济民主的两层含义》,载《中国与世界》1997年第4期。类似地,萨托利认为经济民主存在两个定义。第一个定义之下的经济民主的政策目标是重新分配财富,使经济机会和经济状况实现平等化;经济民主也可以在产业民主的意义上使用,这时它较少指财富或分配的平等,而是更多地指劳动者对生产过程的控制。参见萨托利:《民主新论》,冯克利等译,上海人民出版社2008年版,第22页。

[x] 参见萨托利:《民主新论》,同上注,第22页。

[xi] 参见顾昕:《译者后记》,载达尔:《民主理论的前言(扩充版)》,顾昕译,东方出版社2009年版,第167页。

[xii] 参见秦晖:《相克亦相生》,载刘军宁等著《经济自由与经济民主》,三联书店1997年版。

[xiii] 关于从经济民主的角度对市场经济和前苏联的计划经济体制所进行的批判,参见锡克:《争取人道的经济民主》,高钴等译,华夏出版社1989年版,第341-342页。

[xiv] 关于劳动者管理的企业的经济逻辑的全面综述,参见Kalmi Panu, “The Study of Co-operatives in Modern Economics: A Methodological Essay”, 351 Helsinki School of Economics Working Paper (2003)。

[xv] 关于从企业内部权利的形态和企业内部组织的阶层性对产业民主进行的定义,参见 IDE International Research Group, “Industrial Democracy in Europe: Differences and Similarities Across Countries and Hierarchies”, 2(2) Organization Studies 113-129 (1981) 。本文从这一角度把握产业民主的原因之一在于这样的定义与达尔对经济民主的必要性的认识有内在的关联。关于后者,参见顾昕:《译者后记》,同前注11。。

[xvi] 关于经济民主或产业民主在实践中的演变,参见Steven Deutsch, “A Researcher’s Guide to Worker Participation, Labor and Economic and Industry Democracy”, 26(4) Economic and Industrial Democracy 645-656 (2005)。

[xvii] 两种形式的经济民主之间的关系,在倾向于从宏观角度把握经济民主的研究者的分析中也体现得非常明显,参见施韦卡特:《超越资本主义》,宋萌荣译,社会科学文献出版社2006年版。

[xviii] 生产的量的和质的扩张与生产能力和技术能力的提高密切相关,但并非完全重合。考虑到本文的主题,在此不对两组概念的差别进行详细的分析。关于生产能力和技术能力的定义及其相互关系,参见Sanjaya Lall, “Technological Capacities and Industrialization”, 20(2) World Development 165-186。

[xix] 关注美国市场的原因在于长期以来该市场对外国产品而言不但是最大的单一市场,而且进入壁垒较低,因此外国企业在这一市场所进行的竞争也最为激烈。

[xx] 参见拉佐尼克:《车间的竞争优势》,徐华等译,中国人民大学出版社2007年版,第302-322页。

[xxi] 参见道尔:《企业为谁而在》,宋磊译,北京大学出版社2009年版,第193-194页,第242页。

[xxii] 武田晴人、『日本人の経済思想』、岩波書店、1999。

[xxiii] 日本经济新闻社于1981年对100家主要上市企业的社长就“企业归谁所有”进行了调查。结果显示,认为企业归股东所有的为18%,认为企业归股东和从业员共同所有的为64%,参见《日本经济事典》,P.767。同一家报纸在1990年对百名日本代表性企业的科长所进行的类似调查反映了同样的倾向。这一调查中的两个问题是“企业应该归谁所有”以及“现实中企业归谁所有”。对问题的回答可以是复数的。在这一调查中回答企业应该归股东、员工和社会所有的比例分别是67%、80%和70%,而认为现实中企业归三者所有的比例分别为59%、77%和23%,参见伊丹敬之:「株式会社と従業員主権」、伊丹敬之ほか編著『日本の企業システム』第1巻,有斐閣,1993。

[xxiv] 大野耐一、『トヨタ生産方式』、ダイヤモンド社、1978、第71页。

[xxv] 参见具海根:《韩国工人》,梁光严等译,社会科学文献出版社2004年版,第21页。

[xxvi] 同上注,第21-22页,第72页。

[xxvii] 同上注,,第24页。

[xxviii] Chang-Hee Lee, “New Unionism and the Transformation of the Korean Industrial Relations System”, 19(2) Economic and Industrial Democracy 347-373 (1998).

[xxix] Id., p.360.

[xxx] 具海根:《韩国工人》,同前注25,第71页。

[xxxi] Frederic. Deyo, ed. The Political Economy of the New Asian Industrialism, supra note 7, p.190-192.

[xxxii] 在经济发展的过程中韩国工人的教育水平不断提高。用国际水平来衡量,韩国工人的基础教育水平很高,参见具海根:《韩国工人》,同前注25,第58页。

[xxxiii] 资方对劳动者的不信任典型地体现在由谁来进行质量检测的问题上。在精益生产方式的起源地丰田,产品质量更多地由现场工人控制,专业化的质量检测人员的数量较少。但是现代汽车在质量管理方面没有采取丰田的做法,而是试图通过大量增加质量检测人员来控制产品质量。工人同样对资方试图采取的管理方法采取不信任的态度。比如,岗位轮换是促进工人向多能工方向发展的关键之一,但是工人因为怀疑这样的安排将导致劳动强度的提高而采取不合作的态度。关于现代汽车在导入精益生产方式的过程中所遇到的问题,参见鈴木玲:「リーン生産方式導入と労使関係、労働組合:現代自動車における事例」、研究費補助金研究成果報告書、2002年。

[xxxiv] Gregory Nobel, Fordism Light, “Hyundai’s Challenge to Coordinated Capitalism”, 186 BRIE Working Paper 12 (2010).

[xxxv] 同样的问题也出现在起亚汽车。该公司在90年代试图引入源于丰田的精益生产方式的时候也遇到了挫折。工会对企业引入精益生产方式的尝试持消极态度,宣称这将导致劳动强度的提高,而管理方认为这样的尝试对于提高生产过程的平均化和作业的标准化都是必不可少的。结果,僵化的工资体制、工人绩效评价系统的缺乏、工人对失业的担心和不稳定的劳资关系阻碍了精益生产方式的应用并降低了企业的业绩。转引自Gregory Nobel, Fordism Light, “Hyundai’s Challenge to Coordinated Capitalism”, supra note 34, p.11。

[xxxvi] 需要注意的是,尽管日本企业往往被视为产业民主的典型实践者,但是本文所说的日本企业主要是理念型(ideal type)意义上的。换言之,大企业和中小企业在产业民主问题上存在差异。

[xxxvii] 关于这样的比较的最精炼的论述,参见Aoki Masahiko, “Horizontal and Vertical Information Structure of the Firm”, 76 American Economic Review 971-982 (1986)。

[xxxviii] 参见本文第二节对产业民主的概念的把握。

[xxxix] 60年代通过的《雇佣对策法》规定,在企业被迫解雇员工的情况下,国家有义务对被迫离开稳定的雇佣体系的员工提供培训以使其有机会重新回到稳定的雇佣体系之中。在这个意义上来说,国家构成了终身雇佣制的担保人。

[xl] 关于德国的法团主义的法律基础,参见奥沙利文:《公司治理百年》,黄一义等译,人民邮电出版社2007年版,第七章。

[xli] 具海根:《韩国工人》,同前注25,,第15页。

相关文章

「 支持!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅网刊微信公众号