(说明:这本书完稿于2012年 7月8日,于2013年10月30日完成第一次修改。与《中国困境的政治经济学困境》一样,也无法出版。现在逐章挂在这里,顺便再做一次修改。欢迎网友提出意见建议。逐章公布完后,亦将修改后的全书,在网盘上公开)

目 录

当今中国思潮四起,意味着我们面对严峻的道路选择。观察诸多思潮,尽管主张各异,却有一个相当显眼的共性:大多以某个学派、理念为出发点,构建出自己的理论体系。左翼多以马克思学说为出发点,右翼则对马克思学说嗤之以鼻,尊奉从亚当·斯密到哈耶克等各路尊神。而“国学”家们则从古代经典中寻找思想资源,不同的学派分别尊崇儒家、道家、法家、墨家等等,连佛教、道教也都有人视为救世良方。控制大众传媒的主流学界,则以“普世价值”作为其主张的基石。

这不禁让人想起当年鲁迅与章士钊的一场论战。1925年2月8日,鲁迅写了一篇短文《读经与读史》,针对章士钊主张读经,指出读经不如读史。读史可以“知道我们现在的情形,和那时的何其神似,而现在的昏妄举动,胡涂思想,那时也早已有过,并且都闹糟了。”“读史,就愈可以觉悟中国改革之不可缓了。”

“经”还是“史”?鲁迅提出了一个引人深思的问题。

“经”无论是国粹的还是西洋的,无论偏向左翼还是右翼,都是特定历史环境下特定人物思考的结果。读“经”可以借鉴前人的思想,尤其是他们观察、分析问题的视角。但历史是发展的,认识应随之深化。若指望从某经出发,通过理论演绎就可以认识今天的现实,得到今天的方略,岂不荒谬?前人的见解又怎能对我们今天的选择负责?

前人的思考结论能成为“经”,意味着它曾广泛地影响人们的思想与行为,这又会影响“史”的轨迹。而“史”展现的现实又会影响后人对前人之“经”的理解与看法。整个历史发展的过程,就是两者交互影响的过程。

然而,两者在人类认识发展中的地位,不是半斤八两对等的。毛泽东说得好:“只有人们的社会实践,才是人们对于外界认识的真理性的标准。”(毛泽东《实践论》)对“经”、“史”之间的权衡,毛泽东的选择与鲁迅一致,他反复申明:

“以为上了书的就是对的,文化落后的中国农民至今还存着这种心理。不谓共产党内讨论问题,也还有人开口闭口‘拿本本来’”。

“本本主义的社会科学研究法也同样是最危险的,”

“我们说马克思主义是对的,决不是因为马克思这个人是什么‘先哲’,而是因为他的理论,在我们的实践中,在我们的斗争中,证明了是对的。我们的斗争需要马克思主义。我们欢迎这个理论,丝毫不存什么‘先哲’一类的形式的甚至神秘的念头在里面。”(毛泽东《反对本本主义》)

“史”就是对人类社会实践及其结果的记载。当然,具体的史家总会受制于其时代与地位的限制,因而史籍未必能完全真实地反映真实的历史,这就要求读史者的鉴别能力。这种鉴别能力主要受制于两个因素。

其一是历史感。在讨论中国近代史时,黄仁宇评论道:

“我们纵使把郭松龄和殷汝耕的事迹写得不失毫厘,又牵涉到本庄繁和冈村宁次的秘幕,在当中更投入梅兰芳和阮玲玉的琐闻轶事,也只是增长历史的篇幅,仍未掌握中国长期革命的真实性格。”(转引自韩毓海《明清500年兴亡》)

历史是一个巨大系统的长期运动,若只热衷于其间纷繁复杂的众多小浪花,不可能看清这洪流的来龙去脉。许多所谓的历史著作,不过是奇闻轶事的堆积,很难找到历史感。

其二是立场。现在人人都明白“屁股决定大脑”,讲的就是立场影响认识。马克思值得尊重,因为他坦承自己理论的阶级立场。而当今的“主流学界”,明明站在资本、官僚甚至跨国资本集团的立场上,为其说教,却偏要将那一套打扮成“天下之通义”、“普世价值”。何其虚伪!!

为了不让人们关注历史的洪流的方向,主流学界竭力嘲弄“宏大叙事”,汲汲于宋美龄的高雅风采、杜月笙的豪侠仗义、张爱玲的才情风雅、胡兰成的书法禅思……。可见专注于栩栩如生的细节,而回避整个社会的结构与演化,正是其立场决定的。这样的“历史”除了帮统治者忽悠芸芸众生外,连帮他们改善统治的作用都没有。因为后者需要对历史大势的清晰认识,需要以史为鉴。

非史家而关注历史,最著名的可能是唐玄宗李世民,他说“以史为鉴,可以知兴替”。以史为鉴的结果,帮助李世民开创了贞观之治。其影响之深远,大唐成了中国历史上寿命最长的王朝。作为帝王,李世民史鉴的视角是王朝兴替,这也是历代史鉴的正统视角。

如司马光就从这个视角写下了《资治通鉴》,其编撰目的是“专取国家盛衰,系生民休戚,善可为法,恶可为戒者,为纪传体一书”(司马光《神宗元丰七年十一月上表》)他的老板宋神宗为此书作序称“诗云‘商鉴不远,在夏后之世。’故赐其书名曰《资治通鉴》,以著朕之志焉耳。”(《资治通鉴》序(宋神宗)御制)。

笔者一介草民,只能以草民的视角借鉴历史,故成此另类史鉴。

在笔者眼里,人类社会无疑是一个动态系统,它应有自己的运动特性。从某种意义上看,人类的历史就是一部试错史,人类这个物种在不断的反思中摸索前进,探寻合理的共同生存方式。人类在这个过程中逐步认识自己的社会系统。

作为人类最大的一个种群,中华民族在这块土地上生存了数千年。这数千年的共同经验,是全人类最宝贵的财富之一。尤其宝贵的是,我们的前人有强烈的历史意识,文字记载的历史资料极其丰富,这为我们提供了极为宝贵的条件,使我们得以系统观察人类社会这个动态系统的运行特征。

数千年的轮回,既是惨痛的伤痕,又是丰富的经验。它既不是“资本”,可以让我们像阿Q那样据以傲人;也不是“玩意儿”,可任袁腾飞者流随意戏弄。它是我们的先辈用鲜血与生命留给我们的最珍贵的教训。珍视这些教训,深入研究这些经验,才对得起我们的先辈,才有可能让中华大地走出轮回。

科学家承认现象的客观存在,力图寻找现象间的逻辑关系,并检验自己发现的关系是否成立。这一思路放在历史上,必然产生许多科研课题。

例如,其中一个就是:中国传统社会为何长达两三千年之久,为何呈现周期性的治乱循环?无数的学者从各个角度探寻,得出了许多深具启发性的观点。这些观点的是非、得失自有后代学人评价。这种探索却提醒人们思考权力与财富的聚集机制,这种聚集的后果;思考田制、税制、兵制、吏制、学制的演变,思考这种演变背后的动力与机制。

又如,今天困扰世界的“全球化”问题,本质上是在一个封闭的空间内,一个以聚敛为基本动力的社会制度不可避免的问题。在我国两三千年的历史中,华夏与地球的其他部分,如欧、美、非诸州的经济往来微乎其微,可近似地看作一个封闭空间。于是私有制与专制帝国形成的聚敛机制可以成为今天分析全球化问题的参照系。所不同的是,在当时的生产力与统治手段下,聚敛造成不可调和的矛盾需要两三百年的过程,而如今,这个速度大大加快了。

从这类角度看待中华民族数千年的共同生存经验,浩瀚的史料就成了宝贵的研究素材。人类在方法论上的每一个进步,都为我们提供了新的研究方法与视角。循此往复,我们可能变得更理性、明智,更少犯前人犯过的错误,那些错误的代价,往往是千百万人的性命。

更进一步,这数千年的共同生存经验不仅对中华民族自己极为重要,也许还蕴含着整个人类未来的出路。

当今地球上的主流文明无疑是西方文明,它与中华文明相当不同。西方学者观察这个文明时,往往喜欢称某个世纪是某国的世纪,如:荷兰的世纪、西班牙的世纪、英国的世纪、美国的世纪等等。这种议论的潜在的背景是:世界由许多国家组成,这些国家在世界这个舞台上争雄争霸,不同的时代有不同的霸主。这大体符合500年来的历史。

500年来,西方学界所谓的“民族-国家”(nation-state)是国际舞台上的主角。“民族-国家”诞生于西欧。西欧的传统社会是神权统治下的封建社会,有无数大大小小、自给自足的封建庄园,却不知“民族”与“国家”为何物。资本主义生产方式的发展,基于大范围的商业活动,它需要克服方言障碍、打破封建割据,将社会整合成一个整体。其结果陆续形成了西班牙、英国、法兰西、德国、意大利等原生的“民族-国家”。

资本主义生产关系必然产生激烈的内部矛盾,它无法在“民族-国家”内部解决,为了缓解内部的阶级矛盾,维护国家的民族认同,“民族-国家”们先后走上了向外扩张、殖民、掠夺、奴役的道路。被其侵略的传统社会不得不被动地改造为“民族-国家”,以求“救亡图存”。这一过程持续到今天,全世界的疆土都被“民族-国家”们划分殆尽。

商品与劳务跨国流动、就业机会此消彼长、时尚与疾病全球流行、这个半球的一支军队瞬间推翻另一个半球的某个政府,无数每天发生的事件让我们感受全球化正在将地球变成“地球村”。然而这里“村”只是一个借代词。“地球村”里的“住户”不是传统村落里彼此大体相似的家庭,没有公认的价值标准和行为准则。他们不大像守望相助的村民,倒像是相互对峙的猎食者。虽然有一个联合国,但它的功能远不及传统村落里的宗祠。

历史证明“民族-国家”们以自身的利益极大化为终极原则,恃强凌弱、以邻为壑是其基本的行为模式。由“民族-国家”组成的国际社会是一个无政府主义的社会。近30年来,资本主义生产关系覆盖了全球,再也没有可供扩张的空间来缓解其内部矛盾了。这意味着主流文明走到了尽头,人类被迫面对文明的转型。人类不得不聚合为一个整体,恰如当年西欧各封建庄园不得不聚合成“民族-国家”一样。

其实,类似的过程我们的先民早在春秋、战国时代就经历过了。当年梁启超回顾中国的历史注意到:

“战国以前,地理之势未合,群雄角立,而国家主义亦最盛。顾其敝也,争地争城,杀人盈野,涂炭之祸,未知所极!有道之士,惄然忧之!矫枉过正,以救末流。孔子作春秋,务破国界,归於一王,以文致太平。孟子谓:‘天下恶乎定?定於一。’其余先秦诸子,如墨翟、宋牼、老聃、关尹之流,虽其哲理各自不同,至言及政术,则莫不以统一诸国为第一要义。”(梁启超《新民说》)

可见“天下”取代“国家”是中华历史上的一个重大飞跃。当今的世界恰类两千多年前的中华,中华当年的历史经验,或许能给今人以启示。“民族-国家”作为一个历史过程,在全球是否已经走到晚期?人们是否应开始思考今天意义下的“天下”问题了?这不是基于道德、理想的诉求,而是势之必然。

从春秋五霸、战国七雄过渡到大一统的“天下”后,我们的先辈既创建过多次大范围的统一、和平时代,在其中经济、技术、文化、艺术高速发展,奠定了中华民族庞大的人口基数;也陷入过多次暴烈的战乱、割据、杀戮时代,在其中道德沦丧、戾气泛滥、社会瓦解、经济崩溃、人口锐减。

正反两方面反复的经验教训,促使我们的先辈思考:天下太平需要怎样的“普世价值”?人们应当追求怎样的目标?思考的主流结论凝聚在著名的《西铭》中:

“乾称父,坤称母;予兹藐焉,乃混然中处。故天地之塞,吾其体;天地之帅,吾其性。民,吾同胞;物,吾与也。大君者,吾父母宗子;其大臣,宗子之家相也。尊高年,所以长其长;慈孤弱,所以幼其幼;圣,其合德;贤,其秀也。凡天下疲癃、残疾、惸独、鳏寡,皆吾兄弟之颠连而无告者也。”(宋•张载的《正蒙·乾称篇·订顽》)

人类社会是一个整体—一个大家族,精英集团应是家长,家长的任务是维护整个家族的利益,无论“疲癃残疾,茕独鳏寡”都视若兄弟,所以需“尊高年”、“慈孤弱”。非但人类社会如此,人类社会与大自然也本是一体,社会的价值标准须与大自然一致。

文中的“民,吾同胞;物,吾与也”后被简称为“民胞物与”,指视民为同胞,物为同类,一切为上天所赐。泛指爱人和一切物类。韩愈说“博爱之为仁”(韩愈《原道》)这正是儒家的核心观念“仁”。

朱熹指出:此文“大抵皆古人说话集来”(朱熹《朱子语类》卷九十八),其思想来自儒家典籍,是对儒家四书五经的字句的采撷,张载高度凝聚了儒家思想的核心。此文认为,宇宙秩序、社会秩序与家庭秩序相通。这是理学家的共识,反映了多数理学家的共同愿望。所以受到二程、朱熹等一批理学家的充分肯定和高度评价。经由他们的宣传,“民胞物与”说广泛流传。

《西铭》主张的价值观,迥异于当今主流文明践行的“理性经济人”价值观。这两类价值观各自会将人类社会引向何方,值得深思。

研究中国的西方学者发现:中国不是一个通常西方意义上的所谓“民族-国家”,而只能是一个“文明-国家”。他们称现代中国是“是一个装扮成一个国家的文明”(A civilization pretending tobe a state)。(见 萨缪尔•亨廷顿《文明的冲突与世界秩序的重建》)

对中国的古人而言,“天下”比“国家”更熟悉,也更常用。当礼记称“大道之行也,天下为公”时,李世民称“天下英雄尽入吾彀中矣”时,范仲淹写“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”时,黄宗羲说“盖天下之治乱,不在一姓之兴亡,而在万民之忧乐”时,欧阳直公警告“天下未乱蜀先乱,天下已治蜀后治”时,民谚称“苏湖熟,天下足”、“得中原者得天下”时,人们所称的“天下”为当时视野所及的整个社会—“普天之下”之谓也,没有“民族-国家”疆界的含义。中国读书人的正统发展道路是:“格物、致知、修身、正意、齐家、治国、平天下”,可见“以天下为己任”决非张狂,不过是循规蹈矩。即使进入了现代,“天下”仍是中国人最常用的概念之一,国民党元老于佑任就主张“计利当计天下利,求名应求万古名。”—覆盖了整个时空!

“天下”与“民族”最大的区别在于:“至大无外”,它必须在其内部解决矛盾,不可能将其转移出去。而“天下”内部包含了巨大的差异性,生态环境、气候、语言、民俗千差万别。我们的先辈在数千年“平天下”的实践中,积累了丰富的正、反两方面经验。不妨随意列举一二:

汉字长期被视为中国落后的根源,以至于上个世纪上半叶,“文字改革”成为学界共识。1954年10月,周恩来总理提议设立“中国文字改革委员会”,以拉丁化为改革方向。

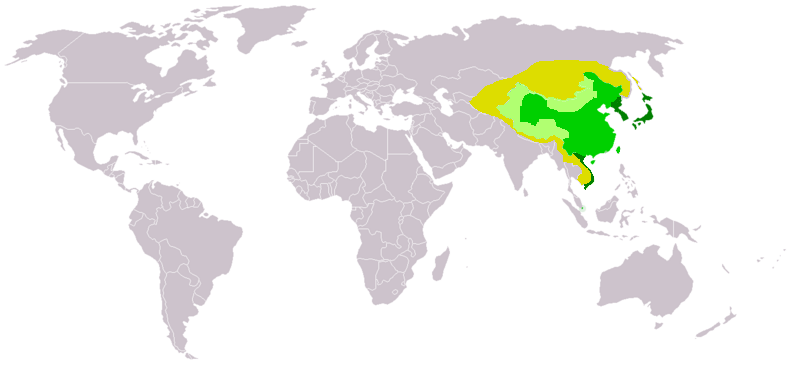

然而表意的汉字可以克服方言的障碍,使广袤的东亚大陆不同的方言区,甚至不同的民族可以方便地沟通信息。其结果是形成了一个庞大的“汉字文化圈”(图1)。在整个农耕文明时代,汉字覆盖的人口与地域最大。可见汉字具有强大的社会整合力量。

图1:汉字文化圈

绿色:完全使用汉字的地区

浅绿色:位于圈内但仍然主要或同时使用其他文字的地区

深绿色:古代使用汉字、现在部分使用或废止汉字的地区

黄色:过去汉字文化圈曾涉及到的地区

取自:维基百科http://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E6%BC%A2%E5%AD%97%E6%96%87%E5%8C%96%E5%9C%88

而今,“信息化”受到世人的巨大关注,许多人甚至将人类未来的希望寄托于其上。就功能而言,“信息化”无非是大范围的信息沟通。而这其中,文字扮演着极为关键的角色。金观涛在对比中国和西欧的农业时代时曾发问:都是自给自足的小农经济,为何西欧长期维持封建庄园割据的局面,而中国却能在如此广大的地域建立“大一统”?他的回答是:四处宦游的“仕”阶层,将原本分散的社会联系了起来,使郡县制成为可能。试想,如果没有普天之下皆通行的汉字,“仕”阶层如何能实现这一功能?在这个意义上,中华文明是农耕时代信息化最先进的文明。

郡县制有效地消除了封建割据,带来了大范围、长期的和平局面;使远距离的人流、物流成为可能,为商贸发展提供了空间;促进了生产的发展。郡县制是文官制,于是选拔候补官僚的科举制应运而生,有不少学者在探讨科举制与西方文官制度的关系。郡县制靠官僚集团运行,管理官僚集团成了体制健康的核心问题,所以古人总结出“治国即治吏”的经验,从司马光的《资治通鉴》到黄宗羲的民本思想,在吏治上正反两方面的经验教训弥足珍贵。

“天下”是一个再无扩张余地的单元,无法以邻为壑。统治者不得不在系统内寻找出路,正反两方面的经验一再告诉人们,放纵精英集团聚敛,必定导致天下大乱。于是“克己复礼”,克制物欲,破“心中贼”乃“平天下”之本。治理天下的要点首在伦理,用时髦的话就是“精神文明建设”,而非刺激、满足物欲。这种探索的结果,就凝聚在前引的《西铭》中,导致了“民胞物与”的思想。

“天下”各区域间千差万别,在一个地区合适的做法,未必适合另一个地区,强制推行多带来灾难性的后果。于是古人得出了因地制宜,因俗而治的经验。发展到后来形成了朝贡体系。不同于殖民体系的掠夺,在朝贡体系中,中原王朝对外藩“厚往薄来”,其目的不在于经济剥削,而在于稳定边陲。

凡此等等,与当今主流文明大异其趣。当初正是这些特征,使中国在西方强权面前被动挨打,而今当全球人类文明陷于困境之时,我们先辈数千年积累的经验教训却能给出有益的启示。

对“黄色文明”痛心疾首的《河殇》,这样评价郑和下西洋:

“它是一次几乎纯而又纯的政治游行,它要施恩于海外诸国,以表达中国皇帝对它们名义上的最高宗主权。多么慷慨温和的君子国行为呵。黑格尔说,大海邀请人类从事征服和贸易。可是,太平洋邀请来的中国人,竟是所谓‘正其谊而不谋其利’的谦谦君子。”

不能不佩服《河殇》的深刻,看出了“蓝色文明”与“黄色文明”的差异:“从事征服和贸易”还是“正其谊而不谋其利”。

“蓝色文明”从事的征服和贸易,导致了数百年无数的战争和杀戮,中华民族深受其害。而这一切的根源是,“蓝色文明”向外扩张以图缓解其内部矛盾。《河殇》内心的期望是:中华民族抛弃“黄色文明”而拥抱“蓝色文明”,这就是后来“与国际接轨”的滥觞。

然而人们似乎忘了,“蓝色文明”的基础是“征服和贸易”,征服与贸易并列,而且排在前面。美国就是这个文明的典型。它的“两个基本点”一是全球最强大的军事力量,不是一般的强大,而是要保持与世界各国间的代差;二是独一无二的金融霸权,而金融是攫取贸易利益最有效的手段。

当“全球化”将世界联为一体后,这种基于暴力的扩张型文明还能向哪里扩张?没了扩张空间,其内部矛盾如何缓解?中华民族能走这样的道路吗?

1956年毛泽东在《纪念孙中山先生》一文中提出:“中国应当对于人类有较大的贡献”。在毛泽东的心目中,“较大的贡献”是什么?

在农耕文化时代,中华民族创造了延绵数千年不中断,且多次登上世界顶峰的奇迹。说它是奇迹,因为它在整个文明史中独一无二。这奇迹的意义在于:它在实践中探寻着文明的可持续性。数千年正反两方面的经验教训理应是整个人类共有的精神财富。基于此,探索“平天下”之道,将人类引向“环球同此凉热”的新型文明,才是中国应对人类做出的贡献。

本书不是正统的史学著作,只是从笔者个人的视角观察中国历史,虽是一孔之见,却也看到了许多在鸿篇巨制中看不到的东西。

不像当今时髦的流派,以颂扬或贬斥的态度描写中国历史。笔者从几十年的人生体悟出发,从当今争论不休的热点问题出发,在我们的历史中探寻其先例,寻求借鉴。

不像一些著名人士,本书没有提出什么“政策主张”、“治国方略”,没有张扬什么“主义”。本书关注的是提出主张、主义、方略者需认清、想透的问题,不能清晰地认识这些问题,没有有效的手段处理这些问题,所谓“主张”、“主义”、“方略”势将沦为空谈。

读者朋友何不也从这个视角看看,然后做出自己的独立判断?

逻辑上,本书可分为四大部分。

第一章和第二章观察中国私有制社会的形成和这个社会的基础单元—宗族。

第三章到第五章观察中国的官僚政治与由此衍生的官僚资产阶级。

第六章到第八章观察中国的市场经济和民营资产阶级。

最后一部分观察三个敏感问题:货币、科技、文化基因。

现在,让我们从中华文明的起点,回顾历史的经验教训。

相关文章

「 支持!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅网刊微信公众号